国际动态 | JAHA:患者报告识别TAVR术后长期死亡风险

经导管主动脉瓣置换术(TAVR)彻底改变了全球对于严重主动脉瓣狭窄(AS)的治疗方法。由于持续显示出良好的结果,TAVR的适应症已经扩大,每年的手术量呈指数级增长。然而,相当一部分接受TAVR的患者在1年后出现不良预后,或无症状改善或死亡。这表明需要采取额外的策略来识别和减轻剩余风险。近日发表于JAHA的一项最新研究提出并证实患者报告具有预测TAVR术后长期生存风险的价值。

堪萨斯城心肌病调查问卷(KCCQ)是一种评估患者生活质量的常用工具,最初设计只用于心力衰竭(HF)患者。改良版KCCQ-12可用于评估各种心脏疾病(包括AS)患者治疗前后的生活质量。最近,KCCQ-12在预测TAVR患者1年死亡率和心衰住院率方面表现出卓越的能力。然而,关于TAVR术后患者KCCQ-12评分结果与长期生存率之间的关系的相关数据尚缺乏。因此,本研究旨在通过利用从大型三级瓣膜中心收集的数据来前瞻性探索这种关联。

-

于胸外科学会/美国心脏病学会经导管瓣膜治疗(STS/ACC TVT)登记处,选择2012年2月8日至2022年6月30日在Mayo Clinic Hospital (Rochester, Minnesota)接受TAVR治疗的患者参与研究。

-

纳入标准:接受TAVR手术;术前和术后均填写KCCQ-12的患者。

-

排除标准:手术后45天内死亡的患者;未同时进行问卷调查的患者。

-

主要终点为KCCQ-12评分与TAVR患者长期死亡率之间的关系。

-

次要终点包括:①基线KCCQ-12评分与长期死亡率的相关性以及根据KCCQ-12评分变化程度分层的组间中位生存时间的差异;②瓣中瓣(ViV) TAVR与原生瓣膜TAVR、经股通道TAVR与备选通道TAVR的KCCQ-12评分与长期死亡率的相关性。

-

术后30~45天接受KCCQ-12定义为早期随访。

-

将KCCQ-12评分较基线有显著改善定义为比早期随访时KCCQ-12评分的平均变化大1(+19分)。

-

将患者分为三组:KCCQ-12评分较基线显著改善(>+19分;组1),适度改善(1-19分;组2),无改善(≤0分;组3)。

-

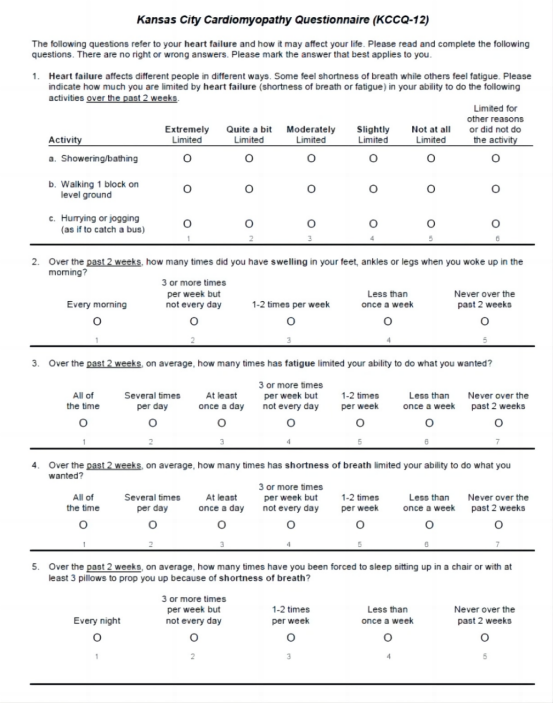

KCCQ-12问卷由以下4个领域的12个项目组成:症状、功能状态、生活质量和社会限制。

图1 KCCQ-12问卷

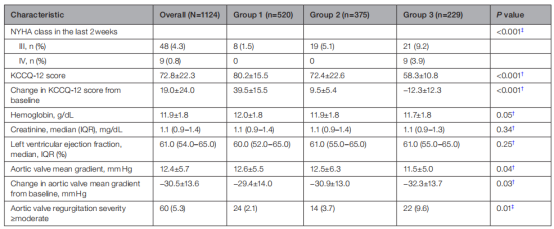

研究共纳入1124例患者,其中女性占39.2%,平均年龄为79.4±8.3岁。房室平均梯度为42.7±13.2mmHg,房室峰值流速为4.1±0.7m/s。STS风险评分中位数为4.9%,67.0%的患者NYHA分级为III级或IV级。总体植入成功率为98.9%,各组间无显著差异。

术前KCCQ-12评分为53.9±24.5分,随访45 d时,KCCQ-12评分平均为72.8±22.3分,较基线平均增加19±24.0分(表1)。46.3% (n=520)的患者KCCQ-12评分有显著改善,33.4% (n=375)和20.4% (n=229)的患者KCCQ-12评分有中度改善和无改善。

表1 总体及各组早期随访特征

主要终点

-

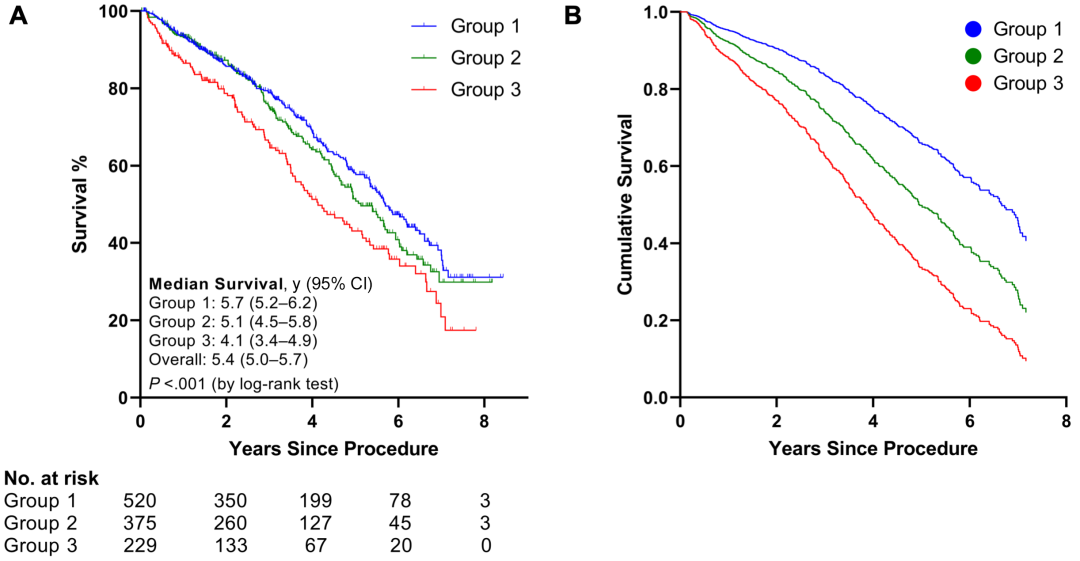

经过中位3.0年的随访,Kaplan-Meier生存分析显示,整个研究人群的总生存时间为5.4年(95% CI, 5.0-5.7)。组1患者的中位生存时间为5.7±0.2年,显著高于组2和组3(分别为5.1±0.3和4.1±0.4年,P<0.001,图1A)。

-

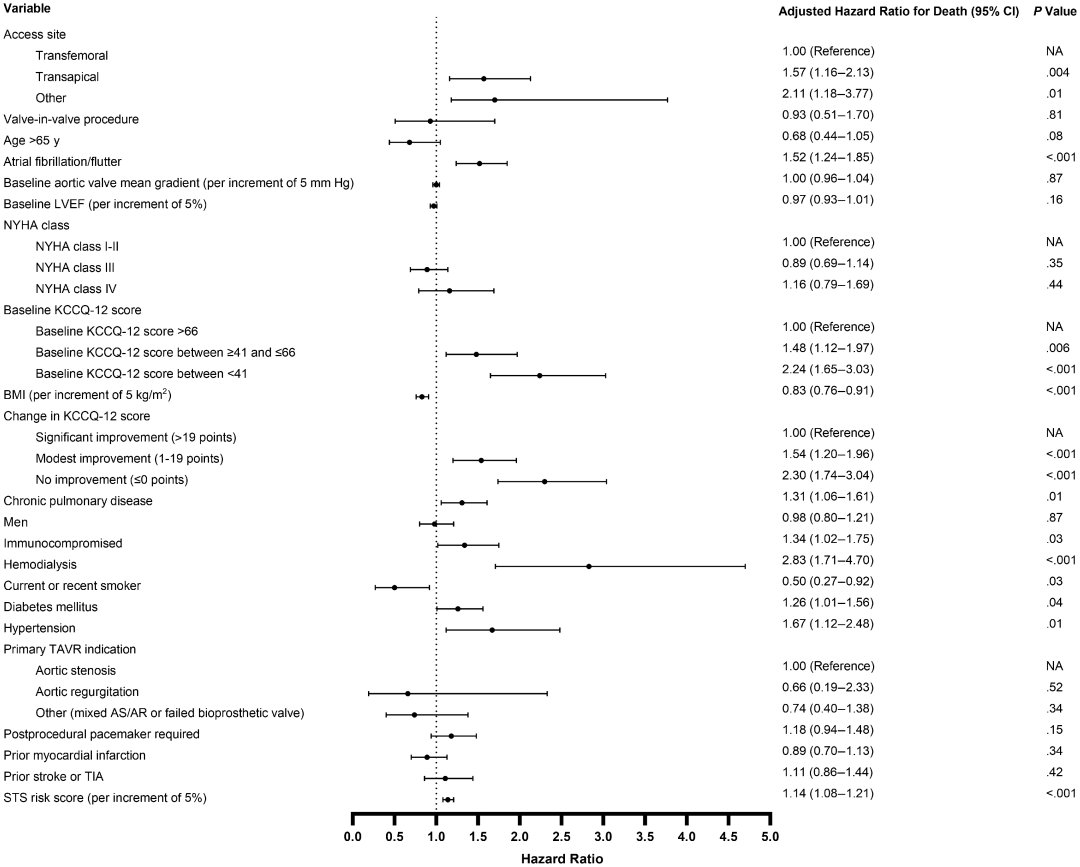

在对多个潜在混杂因素进行校正后,Cox比例风险分析显示KCCQ-12的适度改善或无改善与全因死亡率之间存在关联(图1B和图2)。与组1患者相比,组2和组3患者的长期死亡风险更高(校正风险比分别为1.54和2.30)。

-

此外,最低分(ie,<41)或中等分(ie,41-66)的基线KCCQ-12评分与最高分(ie,>66)的基线评分相比与长期死亡率显著相关。其他长期死亡率的独立预测因素包括术前心房颤动或扑动、年龄、免疫功能低下、血液透析、慢性肺部疾病、高血压、糖尿病、吸烟状况、STS风险评分、BMI和瓣膜鞘通路部位(图2)。

图1 基于早期随访时KCCQ-12评分变化的长期生存率

图2 TAVR术中不同变量与长期死亡率的关系

次要终点

-

瓣中瓣TAVR与原生瓣膜TAVR的KCCQ-12评分与长期死亡率的相关性:即使经过调整,瓣中瓣TAVR手术(9.9%)与较高的长期死亡率无关(图2)。接受了原位瓣膜TAVR并且在早期随访时KCCQ-12评分有适度改善或没有改善的患者有更高的长期死亡风险。

-

经股通道TAVR与备选通道TAVR的KCCQ-12评分与长期死亡率的相关性:共90.5%的患者经股动脉通路。校正潜在混杂因素后,经心尖或其他通道入路与经股动脉入路相比,长期死亡风险明显更高(图2)。

本研究有两个关键发现:首先,TAVR后KCCQ-12评分的变化是长期生存的一个重要、独立的预测因素,术后KCCQ-12评分的适度改善或无改善与较高的长期死亡风险相关。其次,较低的基线KCCQ-12评分也与TAVR后较高的长期死亡风险相关。这些发现值得进一步阐明。

本研究通过更长时间的随访进一步证明,尽管基线KCCQ-12在接受TAVR的总体人群中具有预后价值,但该评分与通过其他途径接受TAVR的患者的长期死亡风险无关。此外,KCCQ-12最低分位数(即41分)的基线评分与接受瓣中瓣手术的患者的长期死亡率没有显著相关性,这是自相矛盾的。尽管在TAVR后KCCQ-12评分没有改善的患者无论使用何种通路,其死亡风险都更高,但经其他通路行TAVR且术后KCCQ-12评分没有改善的患者,其死亡风险几乎是经股动脉入路行TAVR术患者的1.5倍。这些发现具有一定的现实意义。说明了KCCQ-12系列测量在TAVR后AS患者管理中的效用。KCCQ-12变化有限的患者可以从针对性更强的随访方案中获益,以降低其剩余风险。TAVR后KCCQ-12的变化可以进一步用于研究TAVR的效用/无效性和成本效益,并可能运用于未来的其他干预措施中。

1.这是一项单中心研究,尽管样本量较大,但通用性有限。

2.尽管多年来对患者报告的结果测量的兴趣和重视程度有所提高,但将其纳入实践仍然具有挑战性和不一致性。因此,由于缺少KCCQ-12数据,无法纳入所有在此期间接受TAVR的患者,这也可能影响结果的普遍性。

3.不能排除ACC/STS TVT登记未捕获的变量残留混杂因素的可能性。

基线KCCQ-12评分较低的患者和TAVR后KCCQ-12评分中度改善或无改善的患者的长期死亡风险明显较高。KCCQ-12是一种具有成本效益的高效工具,可以帮助识别TAVR后死亡风险增加的患者,从而帮助临床医生和患者在术前和术后制定更好的治疗策略。

原文链接:

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/JAHA.123.030383

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。