TCTAP 2025|阜外医院研究成果:解剖结构决定M-TEER治疗命运?中国数据亮相揭示全貌

近日,TCTAP 2025已发布收录摘要,其中,中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授团队一项基于真实世界超声心动图的研究,为亚洲人群行经导管二尖瓣缘对缘修复术(M-TEER)提供了重要的治疗参考。医谱学术特此整理,以供临床参考。

研究背景

当前,关于亚洲人群接受M-TEER的研究数据仍较为有限。为此,本研究旨在评估M-TEER在中国中重度至重度二尖瓣反流(MR)患者中的解剖学适应性及其临床疗效。

方法和结果

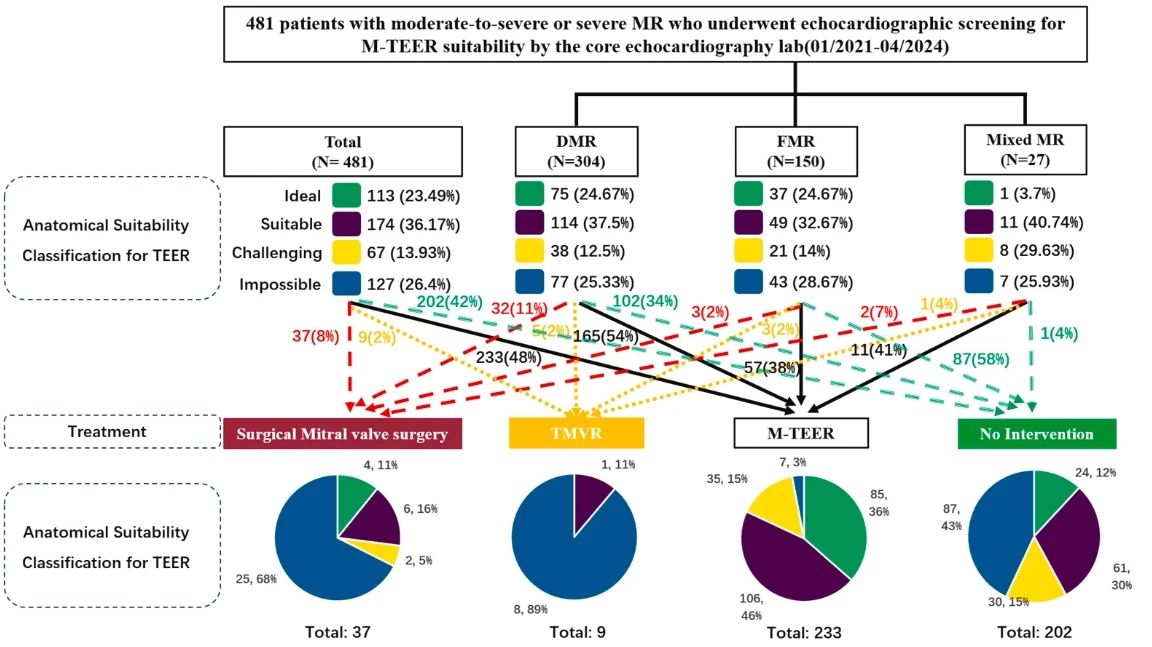

本研究纳入了2021年1月至2024年2月在阜外医院接受M-TEER术前超声心动图筛查的所有中重度或重度二尖瓣反流患者,共计481例。

研究团队根据当前M-TEER的解剖学标准,对患者进行了分型评估,并系统性整理了患者的临床特征、超声心动图参数及相关治疗情况,重点分析M-TEER的技术成功率及术后一年内MR的复发情况。

在所有纳入患者中,退行性MR(DMR)患者304例,功能性MR(FMR)患者150例,混合型MR患者27例。平均年龄为68.81岁,女性占比44.28%,重度MR占比70.69%。与FMR患者相比,DMR患者的左心房和左心室直径相对较小。

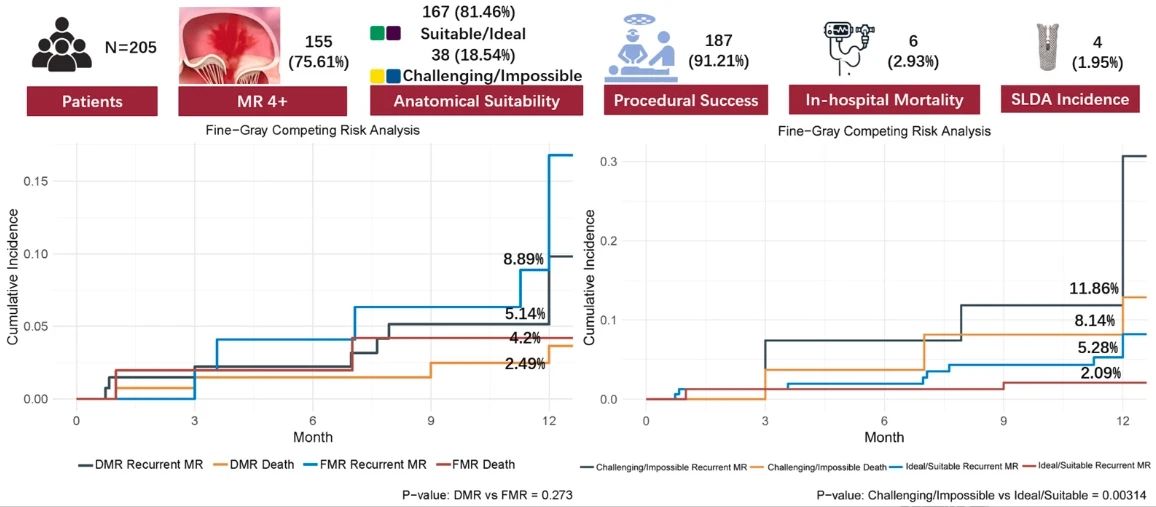

根据超声评估结果,患者中分别有23.49%、36.17%、13.93%和26.4%被归类为理想、适合、具有挑战性及不适合行M-TEER的解剖类型。在接受M-TEER治疗的患者中,这四类的分布比例依次为36%、46%、15%和3%。

同时,术后一年随访数据显示,不同病因类型之间的MR复发率无显著差异。然而,具有理想或适合解剖结构的患者,其MR复发率明显低于具有挑战性或不适合解剖结构的患者(5.28% vs 11.86%,P=0.003)。这一结果提示,患者的解剖特征对M-TEER疗效具有重要预测价值,是影响术后远期结局的关键因素之一。

此外,多因素回归分析进一步发现,瓣叶-瓣环指数<1.2的患者,其术后一年内MR复发风险显著升高,复发风险增加478%。提示瓣叶-瓣环指数可作为术前风险评估的重要参考,有助于优化患者选择和手术策略。

研究结论

结论显示,在存在显著MR的患者中,59.66%的患者具有理想/合适的M-TEER解剖结构,但仅有48%的患者接受了治疗,表明可能存在治疗不足的情况。此外,研究还进一步发现,具备理想或可行解剖结构的患者,其M-TEER手术成功率更高,术后复发风险也更低。

目前全文已发表于International Journal of Cardiology, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167527325003602

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动