一文总结丨心力衰竭器械治疗进展

近年来,随着医疗技术水平的提高,心衰的药物治疗不断进步,已从传统“金三角”发展为“新四联”,与此同时,多种较为成熟的非药物治疗方法在临床广泛应用,帮助心衰患者取得了更好的预后。本文现将心衰器械治疗进展汇总如下。

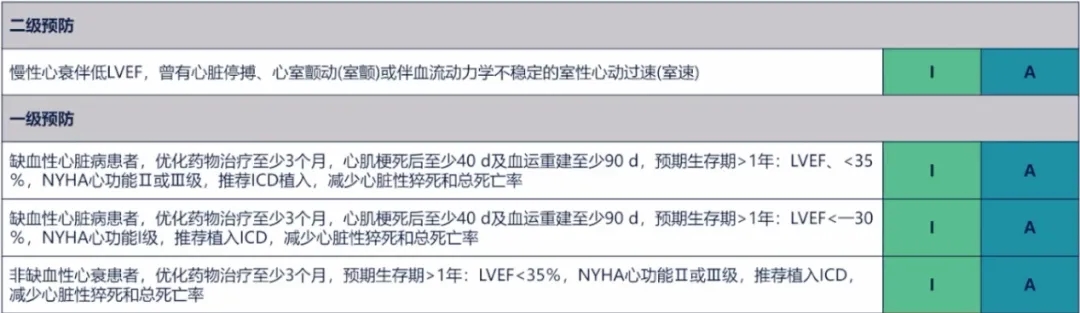

心力衰竭心源性死亡的主要原因是心力衰竭恶化和(或)心原性猝死(SCD)。心律失常相关的SCD占心力衰竭患者死亡的30%-50%。一系列多中心临床试验证明,ICD可降低SCD发生率,在SCD的一级、二级预防治疗方面有良好疗效。

ICD用于心衰患者心脏性猝死的一级或二级预防的推荐

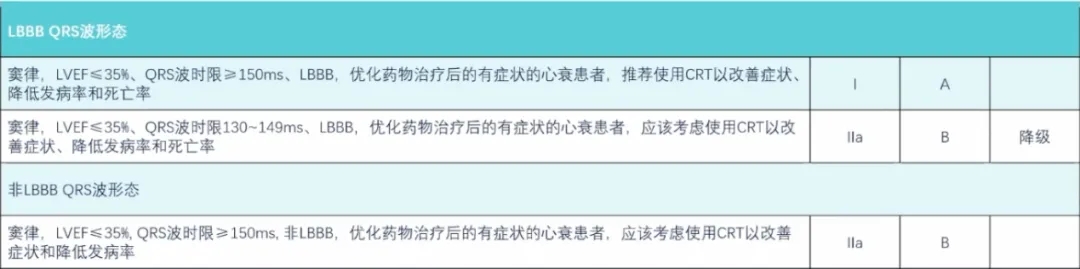

心衰患者心电图上有QRS波时限延长>120 ms提示可能存在心室收缩不同步。对于存在左右心室显著不同步的心衰患者,CRT治疗可恢复正常的左右心室及心室内的同步激动,减轻二尖瓣反流,增加心输出量,改善心功能。

窦性心律患者的CRT推荐

窦性心律患者CRT推荐

房颤患者的CRT推荐

房颤患者的CRT推荐

升级CRT的推荐

2021年起搏&CRT指南指出,接受过常规起搏器或ICD的患者,尽管优化药物治疗但仍出现症状性HF、LVEF≤35%且RV起搏比例高,应该考虑升级为CRT,推荐等级为IIa。

对于可能进行ICD且有CRT指征的患者,推荐植入CRT-D;对于可能进行CRT的患者,应该在进行个体风险评估和使用共同决策后考虑植入CRT-D。

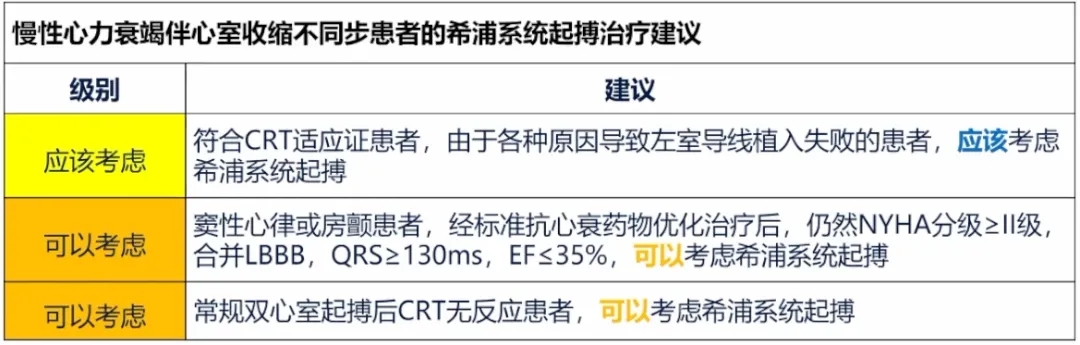

替代起搏策略和起搏位点

具有CRT适应证的患者,冠状窦电极植入失败时,应该考虑植入希氏束电极或其他方式(比如心外膜电极)。

《2021希浦系统起搏中国专家共识》对慢性心力衰竭伴心室收缩不同步患者的希浦系统起搏治疗给出建议,具体如下图所示。

在患者行希浦系统起搏前,应该评估恶性室性心律失常的风险和ICD植入的需要;希浦系统起搏在LV导线植入失败及CRT无反应者,虽并无足够的临床证据,但无论从伦理还是临床实际,在这两类人群中进行补救性希浦系统起搏都是合理的。

心衰患者中约有30%为宽QRS间期,通常可通过CRT改善心功能,但仍有70%的窄QRS间期患者尚无较好的器械治疗方案,因此,CCM应运而生。CCM的原理是在心脏搏动的绝对不应期给予电刺激信号,不引起心脏收缩,无附加的动作电位,但能通过电刺激增加心肌胞内钙的浓度,从而导致心肌收缩力增强。国内的大部分慢性心衰患者并不适合CRT治疗,这些患者在接受了药物疗法后,依然缺少可以改善症状的器械疗法,而CCM疗法填补了当前器械疗法的空缺。

CCM适应证及患者选择

为了确保患者能够在植入CCM后获益。在植入前,应检查患者是否满足如下条件:

1、QRS<130ms

2、25%≤LVEF≤45%

以下为建议,但非硬性指标:

1)NYHA分级III级左右

2)室间隔心肌纤维化面积<70%

3)心尖部没有纤维化

4)三个月内未出现心梗发作

5)一个月内未出现心绞痛发作

此外,根据国外的临床经验,如果患者对左西孟旦反应良好(比如EF提升5%以上),那么该患者植入CCM的预期受益也会很好。

CCM循证医学证据

目前,CCM已获得欧美指南共识的推荐。2019年发布的《心衰临床实践更新》专家共识指出了CCM的患者选择,同时对FIX-HF-5C做了详细的解读说明。《2022年AHA/ACC/HFSA心力衰竭管理指南》肯定了CCM的四项重要RCT,证实该疗法可以有效改善患者症状。

射血分数保留的心衰(HFpEF)发病机制不同于射血分数降低的心衰(HFrEF),目前尚无有效的治疗手段。HFpEF为多种原因导致左心舒张功能障碍,临床表现为肺淤血、运动耐量下降等,肺毛细管楔压(PCWP)升高程度与临床症状及不良预后呈正相关,如何降低患者左心系统压力成为HFpEF潜在的有效治疗靶点。

心房分流装置是近年来国际上心力衰竭器械治疗的新兴技术,该装置拟通过限定房间隔造口直径,创造稳定可控的左向右分流,有效降低患者左心房压力,缓解肺淤血及呼吸困难症状,同时并不显著增加右心负担、不降低心排量,也不引起反常栓塞。目前研究显示,针对于充分的规范化药物治疗控制不佳的中晚期慢性心衰,房间隔分流器可改善血流动力学障碍引起的肺淤血呼吸困难和反复再住院,改善生存质量和不良预后。

房间隔分流器工作原理

通过制造一定程度稳定可控的左向右心内分流,可以有效降低LAP,并维持左心室排血容量需求,从而改善患者临床症状、心功能、血流动力学指标、运动耐量及预后。目前已有多个产品获得认证上市,如IASD、V-Wave、AFR等。

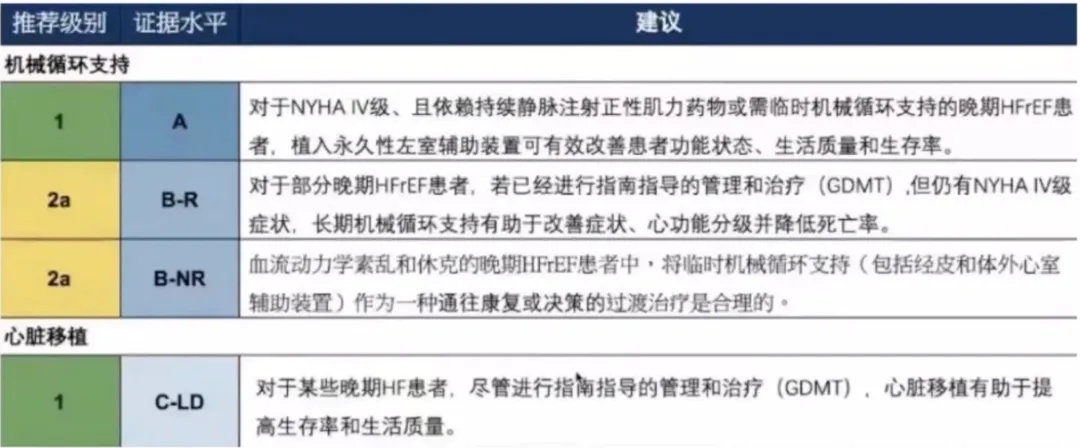

最常用的短期机械循环辅助主要包括主动脉球囊反搏(IABP)和体外膜肺氧合(ECMO),两种辅助装置在临床应用逐渐广泛,在救治重症心衰患者中发挥了重要作用,同时也有越来越多的终末期心衰患者通过IABP及ECMO辅助过渡至心脏移植。

近年来,LVAD在国内应用逐渐广泛,为终末期心衰患者带来新的希望。从技术演进角度看,LVAD经历了三次选代,第三代LVAD治疗终末期心衰效果有望接近甚至超过心脏移植,心衰的LVAD治疗时代已经来临。

迷走神经刺激疗法(VNS)可对抗交感神经作用,降低肾素血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)活性,促进循环NO释放,减少炎症介质。虽然安全性和有效性尚未证实,但开启了慢性心衰神经调节治疗的大门,前景十分广阔。

同时,心衰的早期预警及监测技术也在不断发展。心脏充盈压力是心脏功能失代偿发展最早、最客观的标志,CardiOMEMS™ HF系统是首个也是唯一一个经临床证实可用于心衰患者的远程监测系统,可早期预警心衰恶化,显著减少心衰住院人数,提高生活质量。目前,该系统得到多项临床研究认证,已获得美国FDA、欧洲批准上市,并获得指南推荐。

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动