EBC MAIN研究:分步单支架策略应作为非复杂左主干分叉病变的默认选择

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)已被确立为治疗左主干疾病的有效方法。然而,对于左主干分叉病变,其最佳的冠状动脉支架置入策略尚不明确。近期,Circulation杂志发布了EBC MAIN 研究中分步单支架策略与预设双支架策略用于左主干分叉病变的临床结果,医谱学术特此报道。

研究方法

EBC MAIN是一项由研究者发起的随机、开放标签、多中心、平行组试验,在11个欧洲国家的35家医院进行。在该研究中,467例因无保护左主干分叉病变接受PCI的患者被随机分配至分步单支架组(n=230)或预设双支架组(n=237)。主要终点为3年随访中,主要不良心血管事件(MACE)的复合终点,包括全因死亡、心肌梗死或临床驱动的靶病变血运重建。MACE由独立的临床事件委员会判定,所有分析均遵循意向性治疗原则。

研究结果

▪基线特征和干预措施

患者的平均年龄为71岁(标准差10),23%为女性。超过一半的病变有中度或更严重的钙化,分支血管疾病的中位长度为5mm。被随机分配到双支架组的患者中,分支血管疾病长度≥10mm的人数明显更多。两组患者通过定量冠状动脉造影测量的分支血管平均参考直径为2.9mm,植入的分支血管支架中位直径为3.5mm。只有7名患者(1.5%)符合DEFINITION标准的复杂病变。

180例(39%)患者进行了血管内成像。双支架组大多采用culotte、T型支架或TAP(T-and-protrude)策略进行治疗。在单支架组中,51例(22%)患者需要植入第2枚支架,其中26例(11%)患者采用culotte技术,24例(10%)患者采用T型支架或TAP技术。大约一半的病例治疗了非靶病变。在整个随访过程中,双联抗血小板治疗和他汀类药物的使用情况相似。

▪临床结果

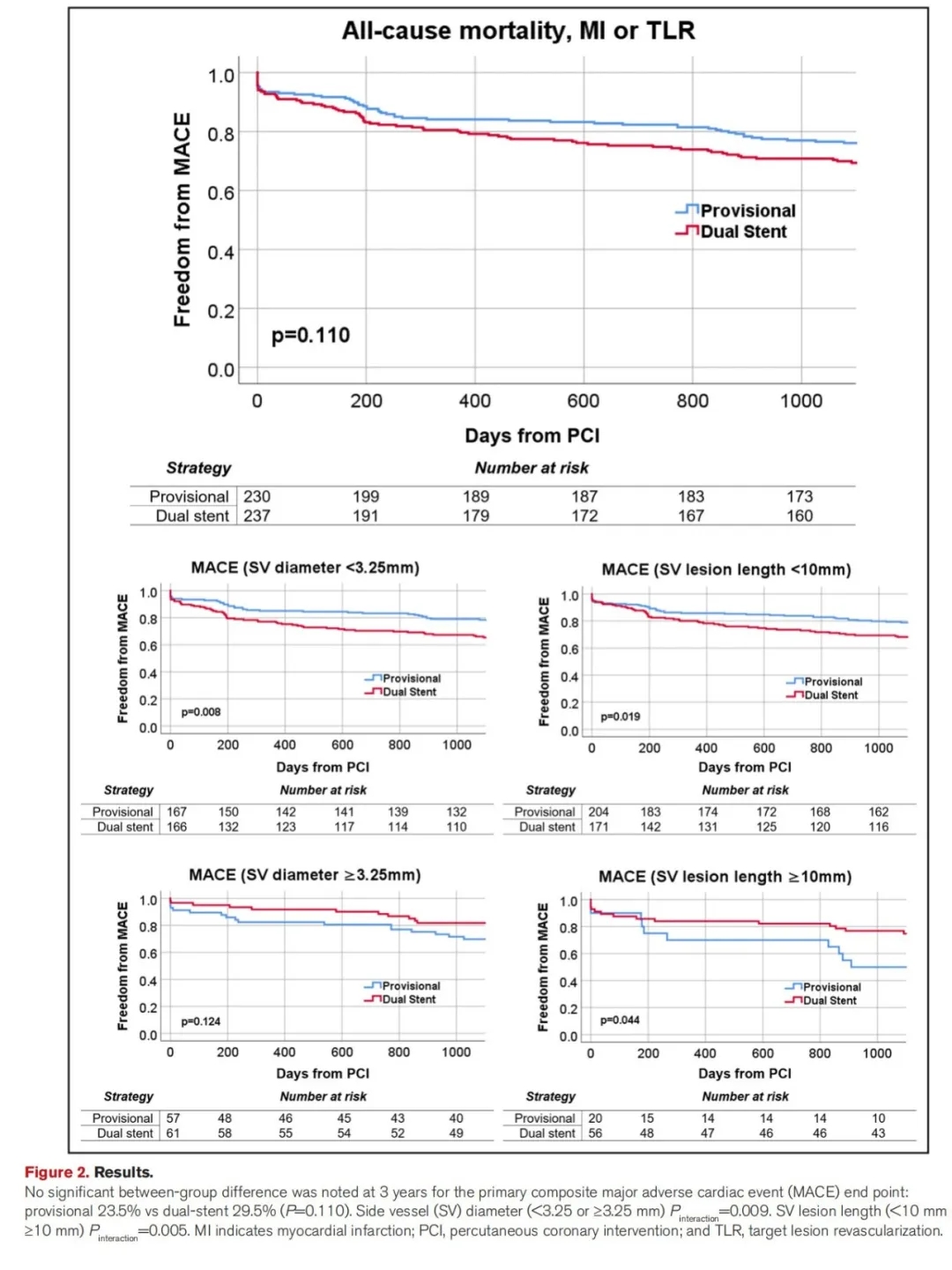

3年随访中,分步单支架组和预设双支架组分别有54例(23.5%)和70例(29.5%)发生主要终点(风险比[HR]0.75,95% CI 0.53–1.07;P=0.11)。两组的全因死亡率(10.0% vs. 13.1%)和心肌梗死发生率(12.2% vs. 11.0%)无显著差异,但分步单支架组的靶病变血运重建率显著更低(8.3% vs. 15.6%;HR 0.50,95% CI 0.29–0.86;P=0.013)。

亚组分析显示,分支血管直径较小(<3.25 mm)或病变较短(<10 mm)时,分步单支架策略更具优势(交互作用P值分别为0.009和0.005)。在该研究人群中,定量血管造影显示分支血管平均直径为2.9mm,分支病变长度中位数为5mm。研究发现,分步单支架策略与分支血管直径和病变长度之间,在主要结局方面存在显著交互作用(P分别为0.009和0.005),较小的血管(直径<3.25mm)和较短的病变(长度<10mm)更适合分步单支架策略。

研究结论

在需干预的欧洲左主干分叉病变患者中,分步单支架策略与预设双支架策略的3年MACE发生率无显著差异,但前者显著降低了靶病变血运重建率。分步单支架策略应作为非复杂左主干分叉病变的默认策略。

思 考

EBC MAIN研究显示,对于低复杂程度的左主干冠状动脉分叉病变患者,在3年随访期内,分步单支架策略和预设双支架策略策略在MACE发生率上没有显著差异。分步单支架策略与更低的靶病变血运重建风险相关;两组的全因死亡率和心肌梗死发生率没有差异。在分步单支架组中,仅有22%的患者在对吻球囊扩张(KBI)后需要置入分支血管支架,且临床事件发生率并未因此增加。亚组分析支持对于分支血管病变长度<10mm、分支血管直径<3.25mm的患者采用单支架策略策略。对于分支血管管径较大、分支血管病变较长的患者,预设双支架策略可能更有利。两组患者的心绞痛症状均得到了显著缓解。

分叉病变PCI术后的临床结局受多种因素影响,除了技术因素外,还包括合并症、临床表现和解剖结构等。重要的病变特征包括血管大小、分支血管病变长度和钙化程度。EBC MAIN研究中的人群是欧洲接受左主干远端病变PCI治疗患者的典型代表,平均年龄约70岁,三分之一的患者表现为急性冠状动脉综合征。患者的冠状动脉病变复杂程度为低至中等,大多数患者存在中重度钙化,分支血管病变长度中位数为5mm 。在该队列中,3年全因死亡率(11.6%)和心肌梗死发生率(11.6%)相对较低。分步单支架组中77%的患者仅使用了单个支架,这表明在常规实践中遇到的大多数左主干分叉病变,都可以通过分步单支架策略得到有效治疗。

双支架组较高的靶病变血运重建发生率可能会让倾向于双支架策略的医生感到意外,事实上,这背后可能存在多种机制。再狭窄主要发生在左回旋支动脉开口处,血管角度和大小相关的低剪切应力可能会促进动脉粥样硬化形成。分叉病变PCI模拟结果也显示,与双支架植入相比,主支血管支架置入±分支血管血管成形术的血流动力学更好。此外,从左主干到左回旋支动脉的角度使得支架发生较大的机械变形。在这种情况下,分支血管开口处的支架扩张可能受限,且容易出现贴壁不良。虽然细致地使用KBI可以优化支架的几何形状,但在大角度分叉病变中,双支架策略(包括culotte和crush技术)的临床结局更差。在这些情况下,T型支架置入可能是一种有效的替代方法,但仍容易出现支架覆盖不全或向主支血管过度突出的问题。

在本研究中,分支血管直径对分叉策略结局的影响是一个新发现。对于分支血管较小的左主干病变,如果在KBI后血管造影结果可接受,避免支架置入可能更有利。此外,支架内再狭窄的治疗结局比原发血管病变更差,因此,未置入支架的分支血管再狭窄可能比置入支架的分支血管再狭窄更容易得到有效治疗。

另外,有研究发现,对于许多长度<10mm的分支血管病变,预设双支架技术是不必要的,甚至可能有害。在EBC MAIN研究中,对于较长的分支血管病变,预设双支架技术有改善结局的趋势,因为分步单支架策略在这一亚组中的结果较差。这与一项大型分叉研究的网络荟萃分析结果一致,该分析表明,对于分支血管病变长度≥10mm 的患者,双支架技术具有临床益处。

总之,现有数据表明,对于所有左主干分叉解剖结构,尚无一种统一的治疗方法。因此,建议修订目前将DK-crush技术作为左主干分叉病变首选支架策略的IIb类推荐,明确其仅适用于复杂病变。对于大多数病情不太复杂的患者,应首选分步单支架策略。

原文链接:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.124.071153

撰稿/Tina;审校:小羊

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动