引领TAVR发展新纪元:《经导管主动脉瓣置换术中国专家共识2025版》重磅发布

2025年10月25日,《经导管主动脉瓣置换术中国专家共识2025版(第三版)》在中国结构周会议上正式发布。这一由国家放射与治疗临床医学研究中心发布的重要文件,将同时刊登于《中国介入心脏病杂志》和Cardiology Plus,为我国TAVR技术的规范化开展提供了最新指导。

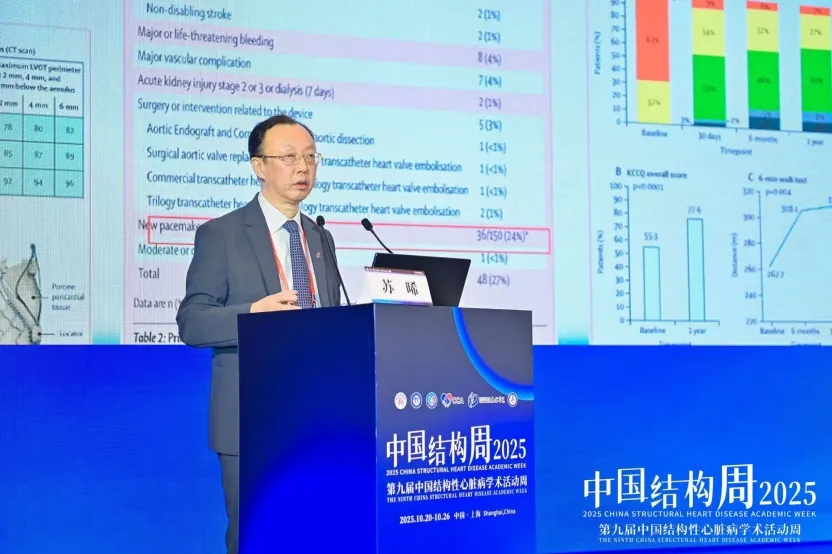

会议期间,武汉亚心总医院苏晞院长对该共识进行了全面深度解读,从十二个核心观点出发,系统阐述了中国TAVR技术在适应证扩展、技术创新、规范化管理等方面的最新进展。

共识修订背景:承前启后,与时俱进

四大亮点:彰显共识专业性与前瞻性

国际研究进展:为共识更新提供有力支撑

中国特色:器械创新与临床实践并重

十二大核心观点:全面系统的临床指导

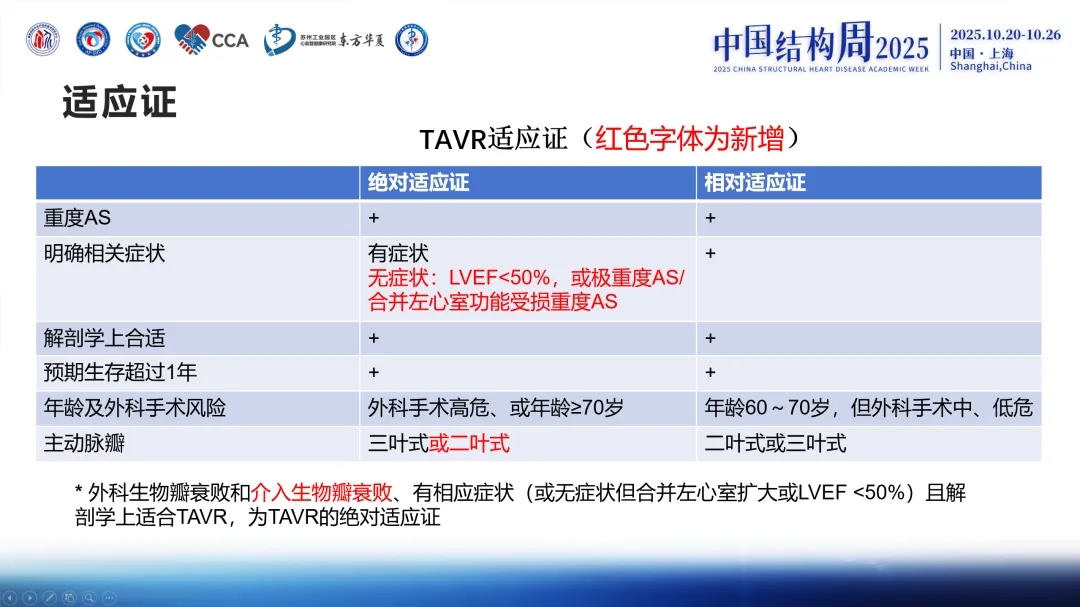

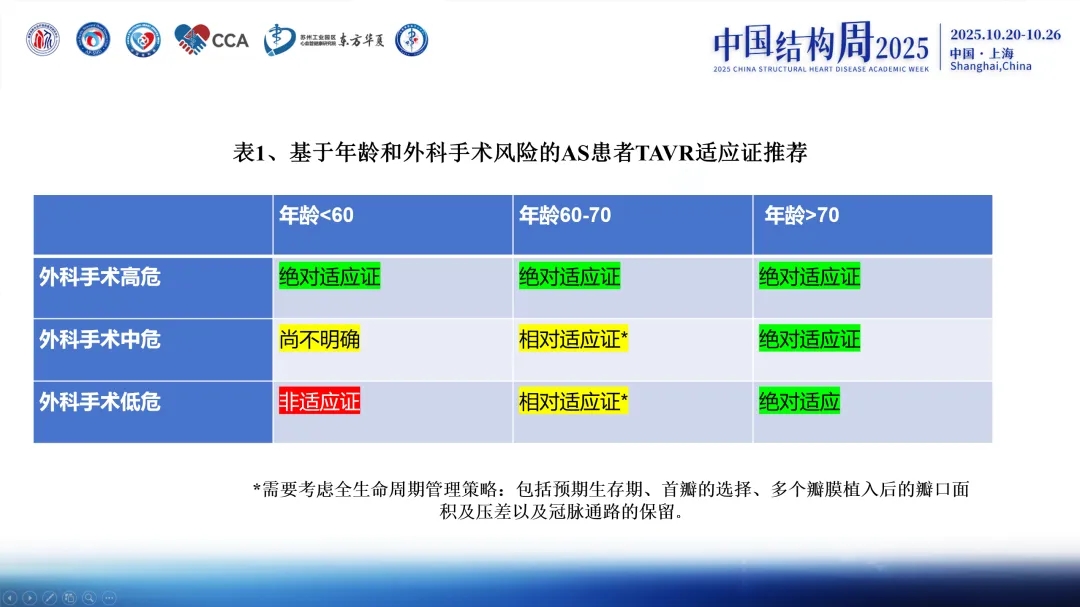

适应证扩展:体现全生命周期管理理念

技术规范:从标准化到精准化

并发症防治:精准评估与个体化处理

特殊病例处理:覆盖复杂临床场景

苏晞院长最后表示,全生命周期管理策略、Redo-TAVR、交界对齐技术、新型瓣叶材料、简化式TAVR、人工智能辅助TAVR是目前TAVR研究的热点方向。这些前沿技术的发展将进一步推动TAVR技术的完善和普及。

《经导管主动脉瓣置换术中国专家共识2025版》的发布,标志着中国TAVR技术发展进入了新的阶段。这一共识不仅总结了国内外最新的研究成果和临床经验,更重要的是为中国TAVR技术的标准化、规范化发展提供了科学指导。

随着国产TAVR器械技术的不断创新和临床经验的持续积累,中国TAVR事业正在从跟跑向并跑、领跑转变。相信在新版共识的指导下,中国TAVR技术将继续在保障患者安全、提高治疗效果、扩大受益人群等方面取得新的突破,为全球心血管介入治疗领域贡献更多的中国智慧和中国方案。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动