ACC中国研究 | 北京大学第一医院团队分享“一石二鸟"双心室起搏病理报告

近日,在美国心脏病学年会(ACC 2025)上,北京大学第一医院心内科团队展示了一项引人注目的病例研究,该研究展示了双心室起搏(BiVP)不仅能改善心脏功能同步性,还能有效消除室上性心动过速,实现了真正的“一石二鸟"治疗效果。

该团队报告了一名50岁男性患者的病例,该患者因心悸和呼吸困难就诊。初诊时,患者心电图显示左束支传导阻滞(LBBB)模式和多发室上性期外收缩。24小时动态心电图记录了35207次异常心跳,包括1911次短阵发性心动过速。患者血清电解质、肌酐和甲状腺激素水平均正常,但超声心动图显示左心室明显扩大,射血分数(EF)仅为29%。

根据射血分数降低合并左束支传导阻滞的临床指南,医疗团队为患者植入了带有除颤功能的心脏再同步治疗装置(CRT-D)。令医疗团队惊讶的是,患者的频繁异常心跳在BiVP启动后立即消失。随访期间,患者心室形态和收缩功能恢复正常,射血分数显著提高至67%,症状明显改善,且每次检查装置事件记录均未发现心律失常。

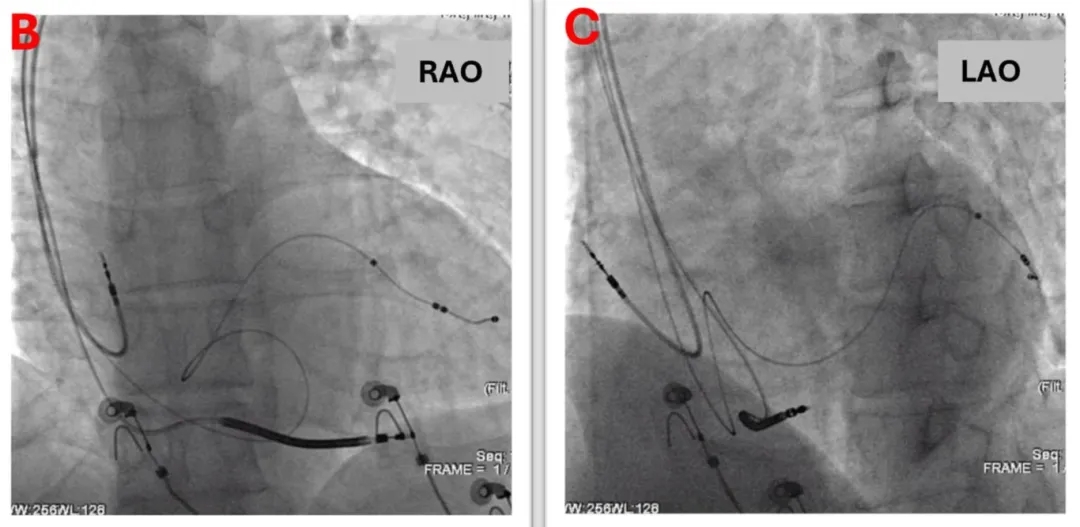

最终CRT-D导线植入位置

研究团队利用装置的起搏程序进行电生理研究,发现术前心动过速涉及一条隐匿性左侧旁路。他们推测,BiVP配合短房室间期可能中断了正向折返环路,从而消除了心律失常。这一发现表明,室上性期外收缩和心动过速可能是影响BiVP比例和长期疗效的重要不利因素,而BiVP终止室上性心律失常则提示心室参与其中。

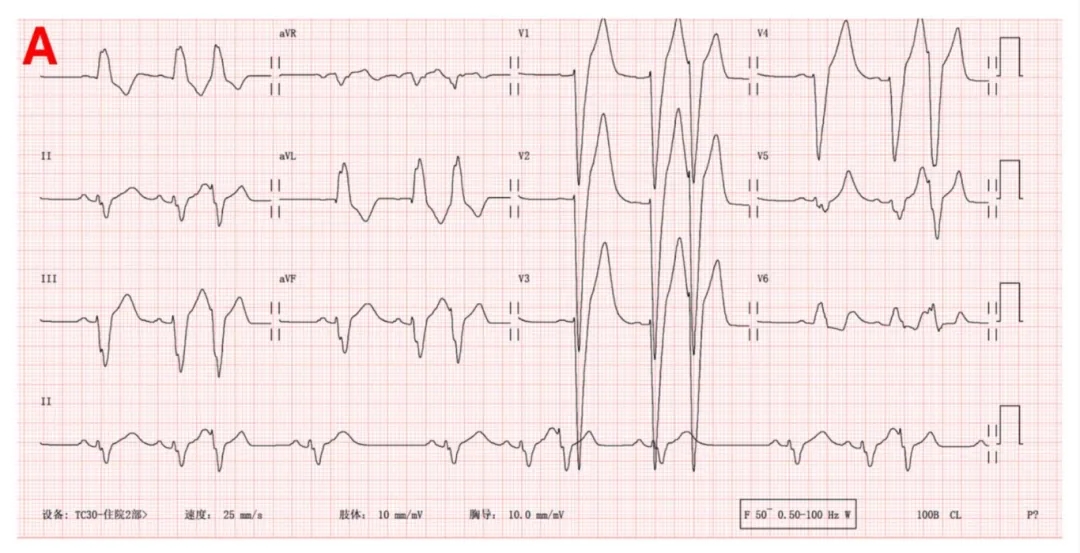

该病例的12导联心电图记录显示,患者CRT-D植入前呈现窦性心律伴左束支传导阻滞模式,频繁的三联律期外收缩后被证实为通过隐匿性左侧旁路的逆行传导形成的正向折返。

患者CRT-D植入前的12导联心电图

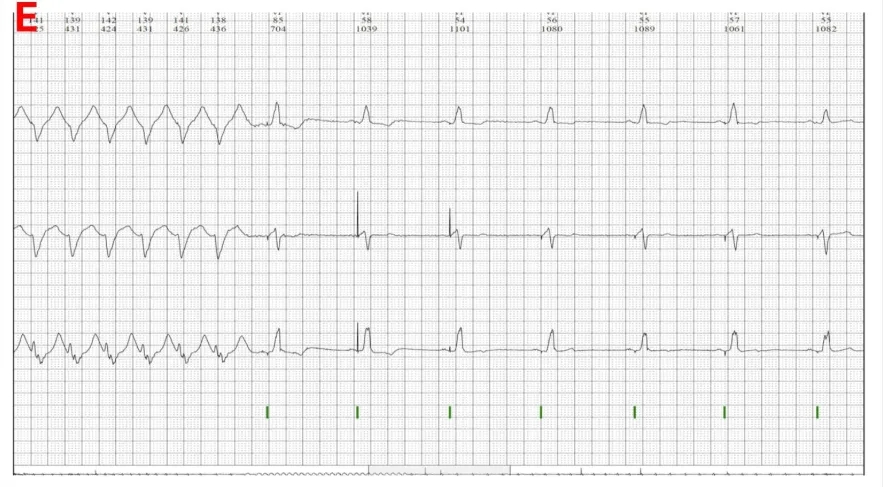

CRT-D装置记录则显示,自发性左束支传导阻滞模式的室上性心动过速被BiVP成功终止。

CRT-D装置关闭状态下,患者出现自发性左束支传导阻滞模式的室上性心动过速

CRT-D装置开启后,BiVP成功终止了室上性心动过速

该病例首次提出BiVP不仅可作为去同步心衰的治疗手段,还可适当用于治疗正向性房室折返性心动过速。此外,利用植入式心律转复除颤器的内置程序进行电生理研究可作为心律失常的有效诊断工具,为临床实践提供了新的思路。

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动