ACC.25丨TAVR术中用脑保护装置有效性再审视

第74届美国心脏病学会年会(ACC.25)期间,BHF PROTECT-TAVI结果正式公布。BHF PROTECT-TAVI是一项前瞻性、开放标签、多中心随机对照试验,旨在评估经导管主动脉瓣植入术(TAVI)中常规使用脑栓塞保护装置(CEP)对术后卒中的预防效果。

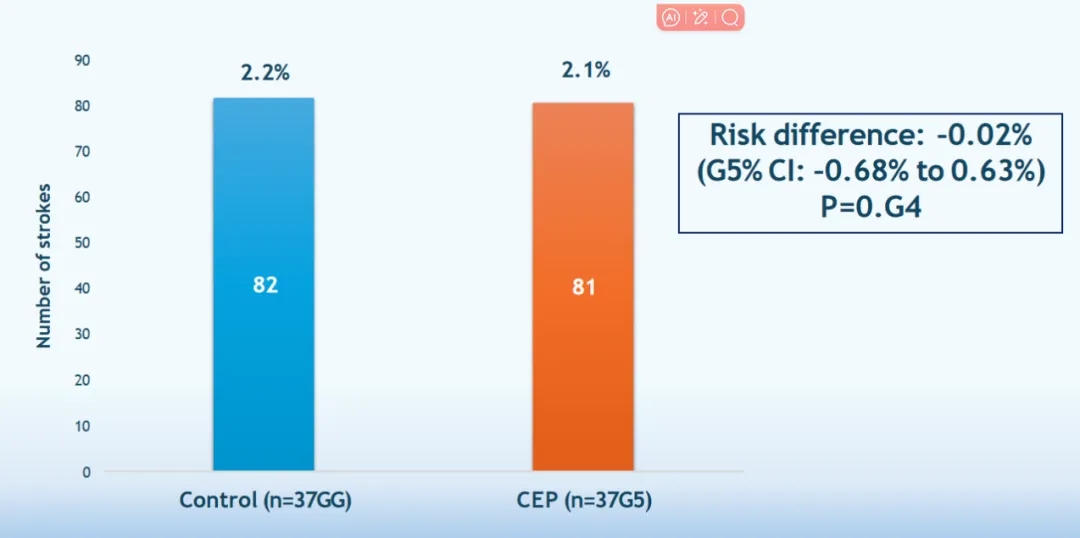

该研究纳入7635例计划行TAVI且解剖学适合CEP的主动脉瓣狭窄患者,随机分为CEP组(3798例)和对照组(3803例),两组基线特征均衡。CEP组器械成功率为87.5%。主要终点为术后72小时或出院前(以先发生者为准)的卒中事件(定义为新发/加重的缺血性或出血性神经功能缺损,持续>24小时或致24小时内死亡,且非仅影像学诊断)。结果显示,CEP组与对照组卒中发生率无显著差异(2.1% vs. 2.2%如图1,P=0.94)。该研究表明,TAVI术中常规应用CEP未能显著降低早期卒中风险,提示需进一步探索CEP的适用人群(如高风险亚组)或优化器械设计以提高临床获益。研究为当前CEP有效性争议提供了高质量循证证据。

图1 主要终点结果

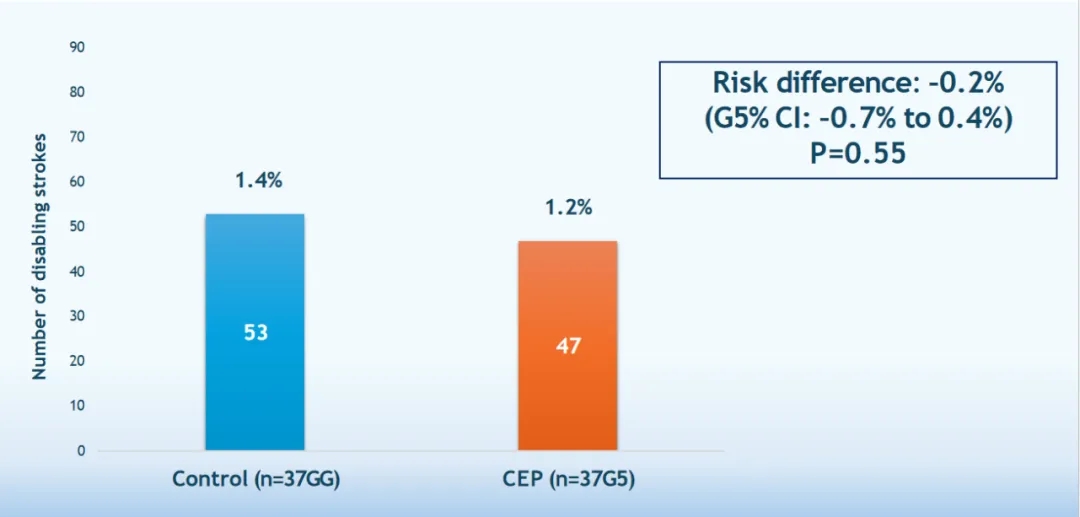

图2 致残性卒中发生率

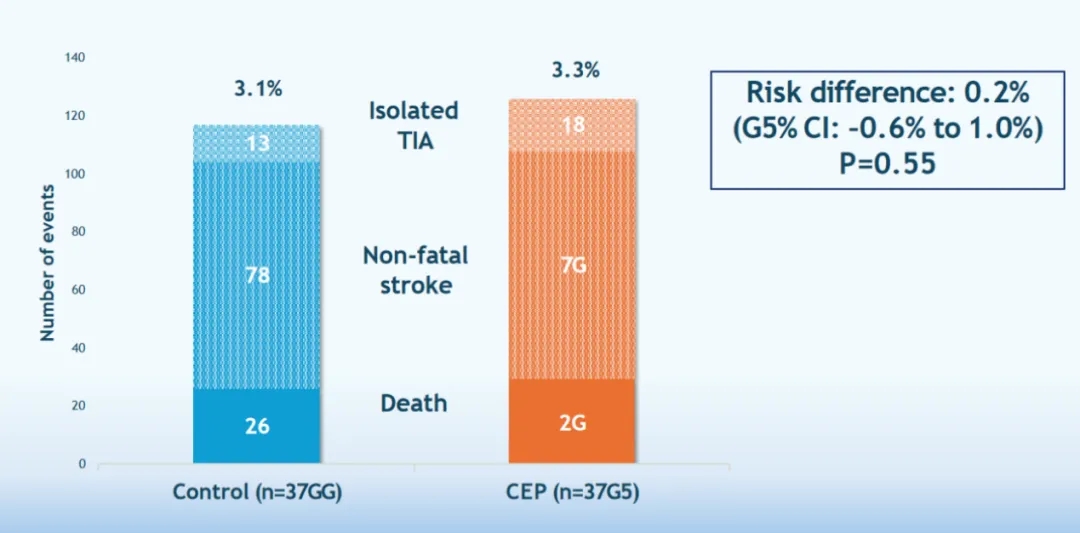

图3 死亡、非致命性卒中、TIA发生率

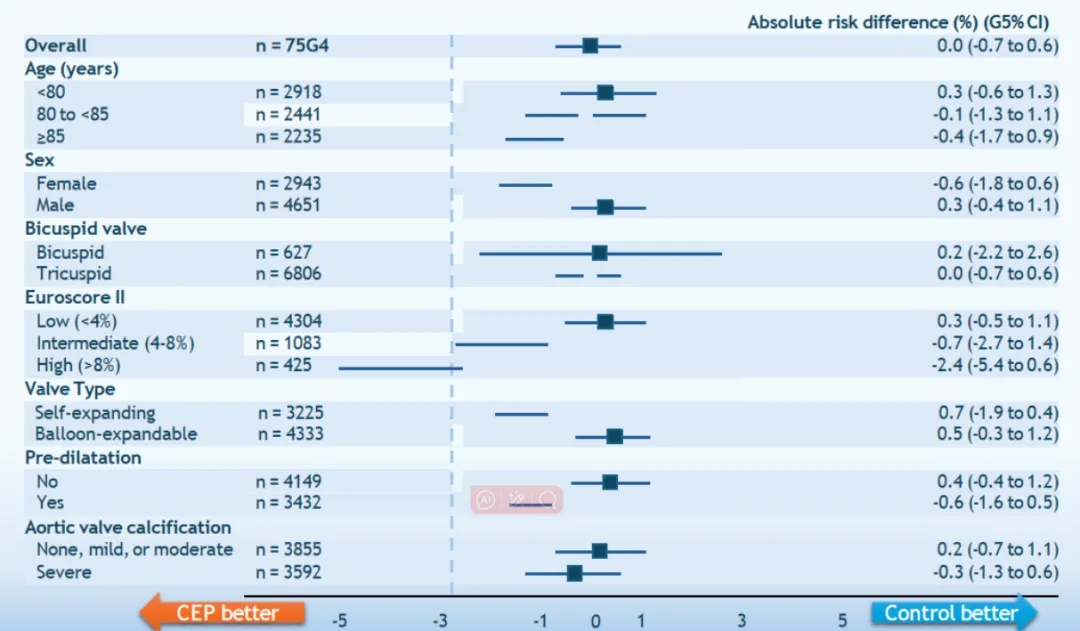

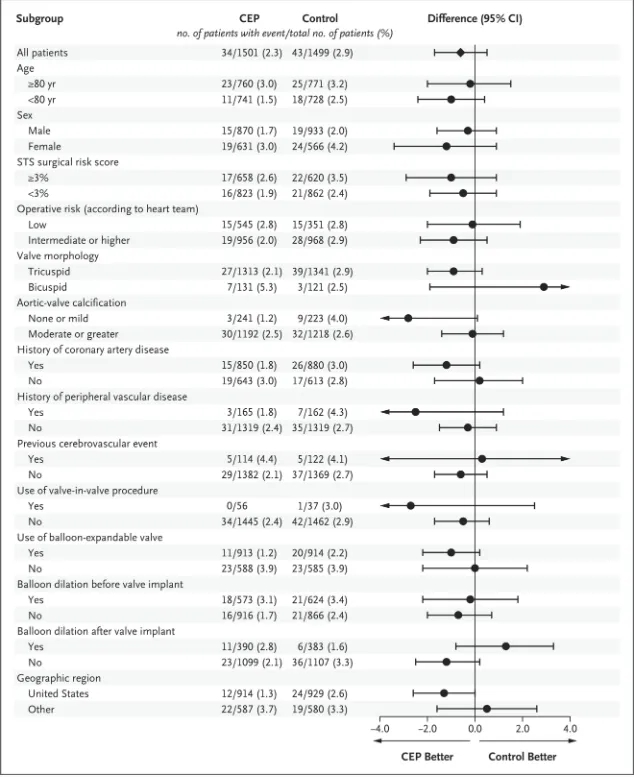

图4. 主要终点结果的亚组分析

该项结果表示CEP在TAVI术中不起作用吗?为更全面、更准确地了解其相关性,本文将结合过往研究再探讨。

研究一

2022年发布了一项随机对照试验,旨在评估经导管主动脉瓣置换术(TAVR)期间使用脑栓塞保护(CEP)装置对降低脑卒中风险的效果。研究将患有主动脉瓣狭窄的患者以1:1的比例随机分配到CEP组(在TAVR过程中使用CEP装置)或对照组(不使用CEP装置)。主要终点是TAVR术后72小时内或出院前的脑卒中发生率,次要终点包括致残性卒中、死亡、短暂性脑缺血发作等。

结果显示:CEP组和对照组在TAVR术后72小时内的脑卒中发生率无显著差异(2.3% vs. 2.9%;P=0.30)。致残性卒中的发生率在CEP组为0.5%,在对照组为1.3%。两组在其他次要终点上也无显著差异。

因此研究者得出结论:尽管使用CEP装置未显著影响TAVR术后脑卒中的发生率,但基于95%置信区间,不能排除CEP在TAVR期间可能存在的益处。

研究二

2023年3月,研究通过系统评价和荟萃分析的方法,分析了13项研究(包括8项随机对照试验和5项观察性研究),共涉及128,471名患者,旨在评估CEP在TAVR手术中的临床结局和神经影像学参数。

结果表明,使用CEP设备显著降低了脑卒中(OR: 0.84[0.74-0.95];P<0.01)、致残性卒中(OR: 0.37[0.21-0.67];P<0.01)和出血事件(OR: 0.91[0.83-0.99];P=0.04)的风险。然而,CEP设备对非致残性卒中、死亡率、血管并发症、急性肾损伤、新发缺血病变和总病变体积无显著影响。

结论指出,CEP设备的使用与TAVR手术中较低的致残性卒中和出血事件风险相关,为临床实践提供了重要参考依据。

研究三

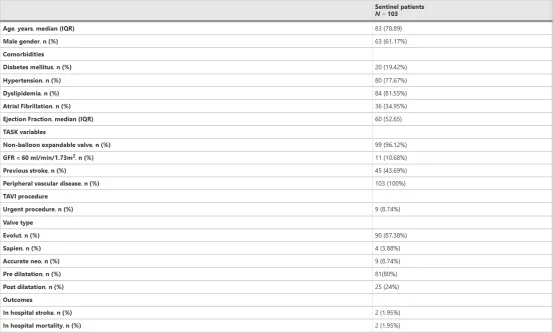

2024年发布于BMC和PMC的单中心队列研究,旨在评估脑栓塞保护(CEP)装置对经股动脉TAVR手术高风险患者院内卒中的影响。研究纳入103例接受TAVR并放置CEP的高卒中风险患者(中位年龄83岁,61.1%为男性,43.69%有卒中/TIA病史),采用经导管主动脉瓣置换术院内卒中(TASK)评分预测卒中风险,并通过Bootstrap法(1000次抽样)计算预期风险与观察风险比值。结果显示,实际院内卒中发生率为1.94%(2例),显著低于TASK评分预测的3.39%(95%CI 3.07-3.73),观察值与预期风险比为0.57(95%CI 0.52-0.64),提示CEP使院内卒中风险降低43%。结论表明,CEP装置在高卒中风险TAVR患者中可能有效降低实际卒中发生率,但需更大规模多中心研究验证其普适性。研究为优化CEP适用人群提供了初步循证依据,同时提示需结合风险分层工具指导临床决策。

研究四

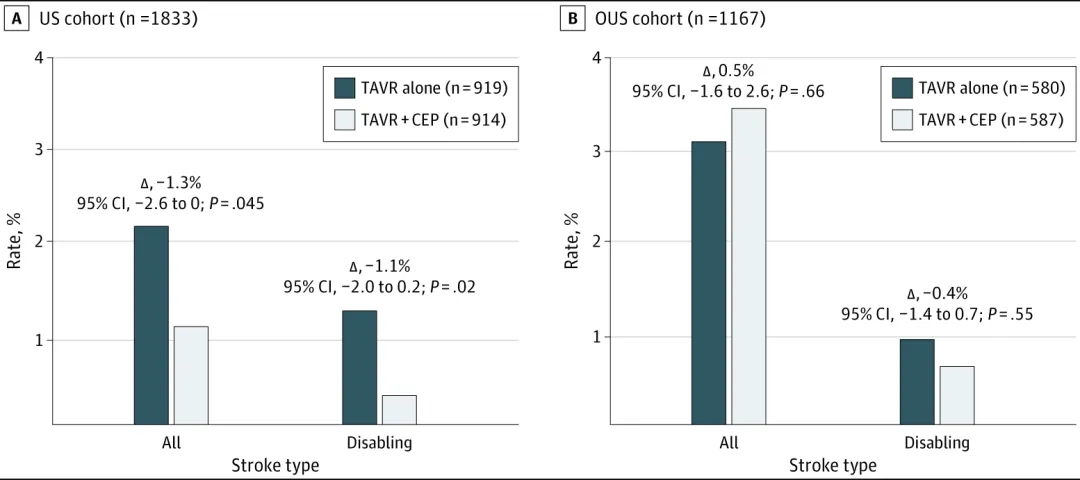

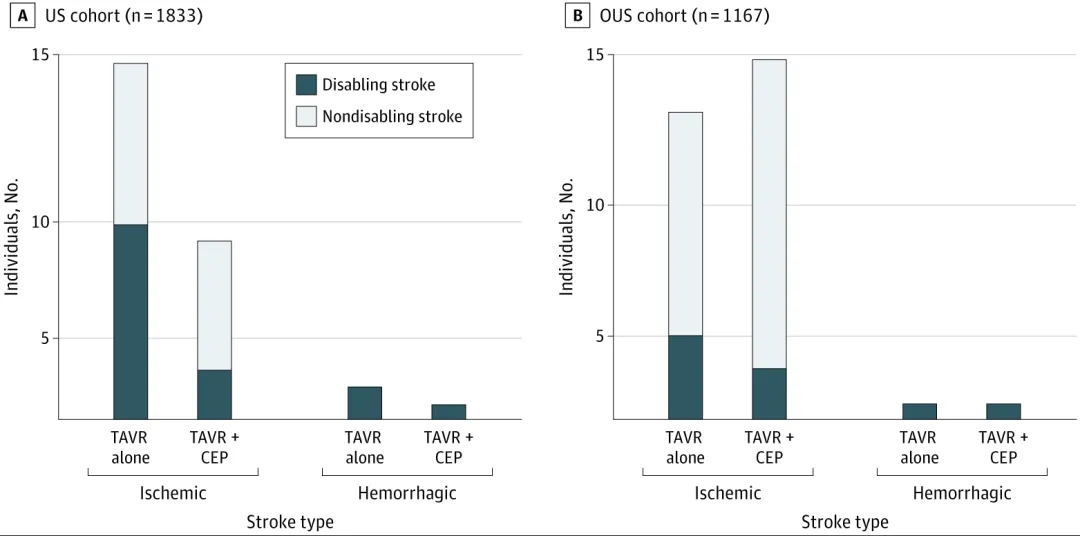

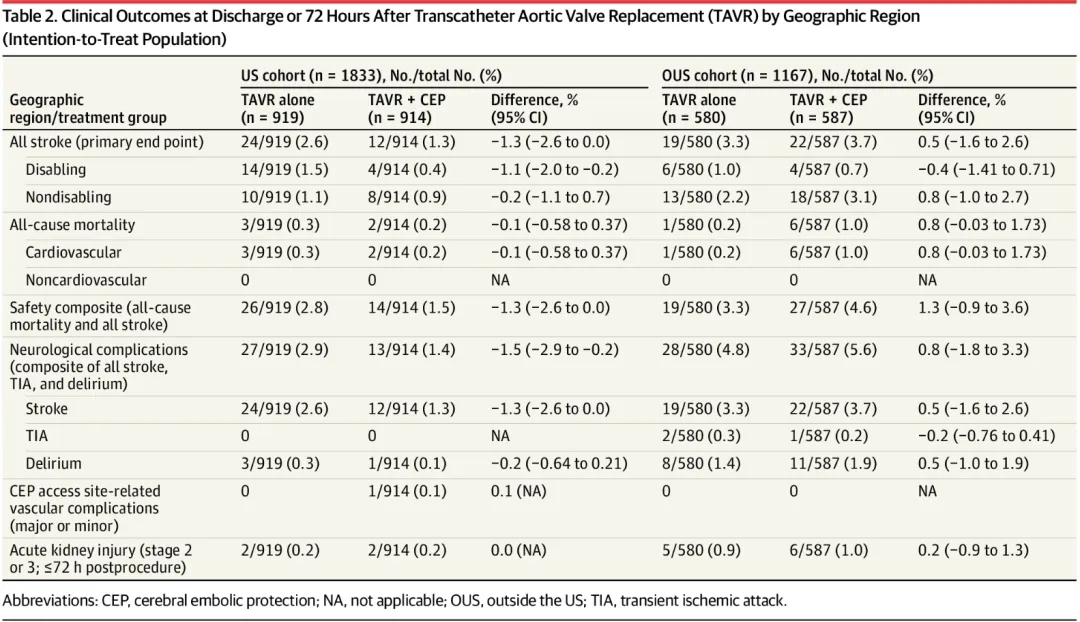

2025年1月发布于《美国医学会》的研究为PROTECTED TAVR试验的后期分析,旨在探讨TAVR术中应用Sentinel脑栓塞保护(CEP)装置对卒中结局的地区差异。研究纳入美国、欧洲及澳大利亚51家中心的3000例严重症状性主动脉瓣狭窄患者(美国队列1833例,非美国队列1167例),随机分为CEP组与对照组,评估术后72小时或出院前卒中发生率。结果显示,整体队列中CEP组与对照组卒中风险无显著差异(2.3% vs. 2.9%,P=0.25),且地区交互作用无统计学意义(P=0.18)。然而,亚组分析显示,美国队列CEP组总体卒中风险较对照组降低50%(1.6% vs. 3.2%),致残性卒中风险降低73%(0.3% vs. 1.1%),而非美国队列未观察到显著差异(3.1% vs. 2.6%)。研究提示,CEP的潜在临床获益可能受地区间患者特征(如解剖结构、合并症)或手术操作差异(如瓣膜类型、操作规范)影响,但需进一步验证。结论强调,尽管CEP未达主要终点优效性,但其效果的地理异质性为精准化应用提供了线索,需通过多区域研究明确适应人群及优化实践策略。

总结

虽然ACC.25临床结果并不支持在TAVI术中常规应用CEP装置,但结合既往研究,CEP在特定高危亚组(如合并脑血管病史、重度钙化或复杂解剖结构患者)中可能通过捕获大栓子降低致残性卒中风险。未来研究需进一步探索CEP与新技术(如增强现实[AR]辅助的栓塞风险评估、新一代可覆盖全脑循环的CEP装置)的协同效应,并基于生物标志物或影像学特征建立精准化的卒中风险分层模型。当前证据提示,CEP的临床争议非但未阻碍其应用探索,反而为优化TAVR围术期管理提供了关键线索——与其因阴性结果而失望,不如将其视为推动个体化卒中预防策略的重要契机。唯有通过持续的多学科协作与技术创新,方能实现TAVR患者神经保护获益的实质性突破。

本文为医谱学术原创,转载请标注来源!

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动