无症状重度主动脉瓣狭窄干预时机选择:最新Meta分析的启示

张春鹏

吉林大学第二医院

亚太结构性心脏病青年俱乐部

·黄金会员

文章题目:

无症状重度主动脉瓣狭窄干预时机选择:最新Meta分析的启示

文章来源:

Aortic Valve Replacement vs Clinical Surveillance in Asymptomatic Severe Aortic Stenosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Coll Cardiol. 2025 Mar 11;85(9):912-922. doi: 10.1016/j.jacc.2024.11.006.

研究结果概括:

摘译作者:

张春鹏、闫冰

点评专家:

徐凯、方军

主动脉瓣狭窄(AS)是一种进展性疾病,与显著增加的死亡率及医疗负担密切相关。现行指南建议对伴有症状或左心室射血分数降低的重度AS患者实施主动脉瓣置换术(AVR),对无症状且左心室射血分数正常的重度AS患者采取临床监测(CS)。在重度AS患者中,尤其是在老年人群中常难以对症状进行准确评估。AS的进展可能引发不可逆的心脏损伤,且患者可能在无症状阶段突然出现心力衰竭或猝死。既往观察性研究及随机对照研究(RCT)表明,相较于临床监测,对无症状重度AS患者实施早期外科主动脉瓣置换术(SAVR)可显著降低全因死亡率与心力衰竭住院风险,但无症状重度AS患者最佳干预时机仍存在争议。最新两项RCT(EARLY TAVR,EVOLVED)进一步评估了经导管主动脉瓣置换术(TAVR)和SAVR的早期干预效果,并与临床监测进行对比。基于此,本研究对现有4项RCT进行更新荟萃分析,旨在评估早期TAVR或SAVR治疗策略与常规临床监测在无症状重度AS患者中的效果对比。

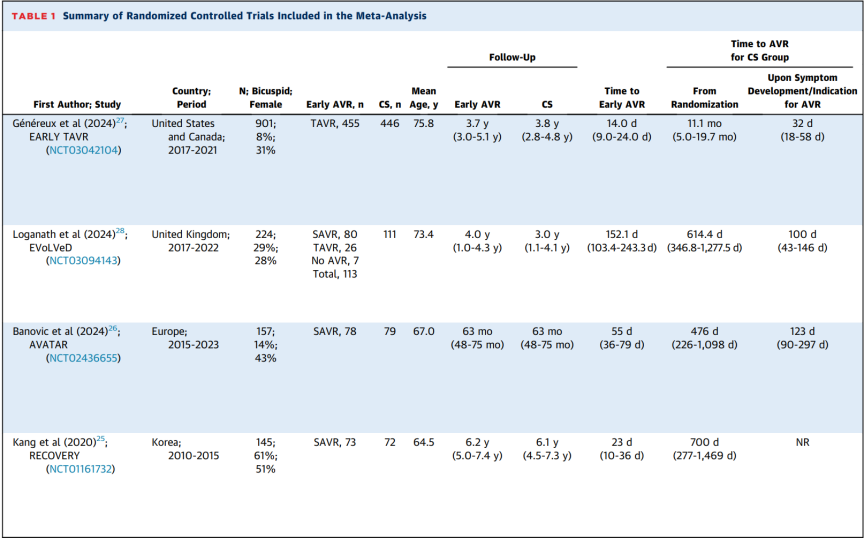

本研究纳入4项RCT,共包含1,427例患者,平均随访时长4.1年(加权平均患者个体随访时间49.8个月),累计随访数据达5,878患者年。各试验加权后的患者平均年龄为73.3岁(区间:64.5-75.8岁)。各研究队列中女性占比介于28%-51%之间,二叶式主动脉瓣解剖结构占比为8%-61%。研究列表如下:

主要终点事件:

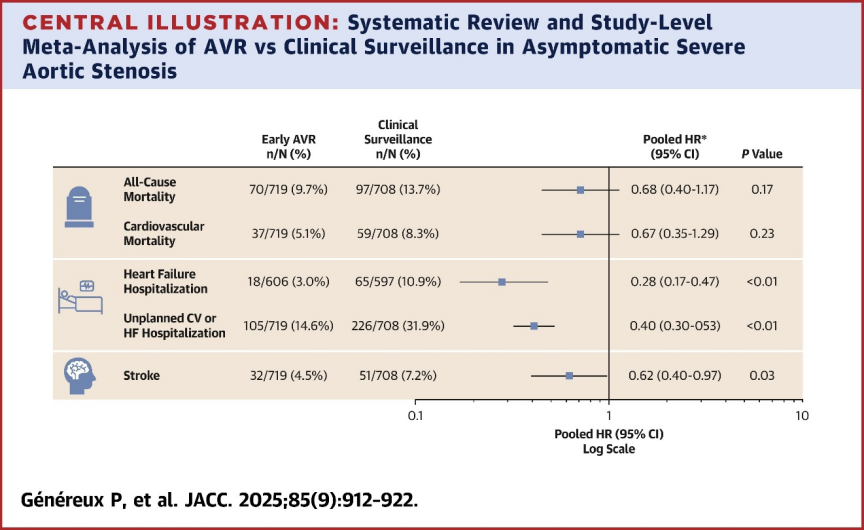

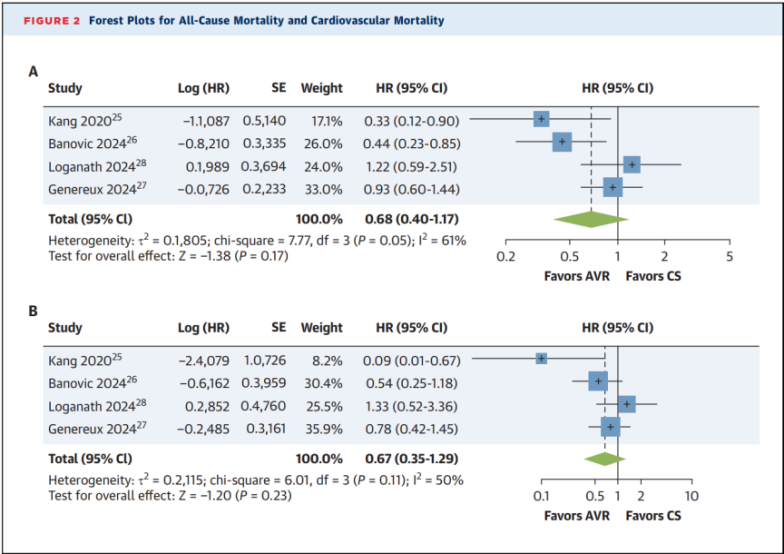

全因死亡率:早期AVR组9.7% vs 临床监测(CS)组13.7%(HR 0.68,95% CI 0.40–1.17;P=0.17),差异无统计学意义。

心血管死亡率:

早期AVR组5.1% vs CS组8.3%(HR 0.67,95% CI 0.35–1.29;P=0.23),差异无统计学意义。

异质性:

两项死亡率结局的异质性较高(I²分别为61%和50%)。森林图如下:

次要终点事件:

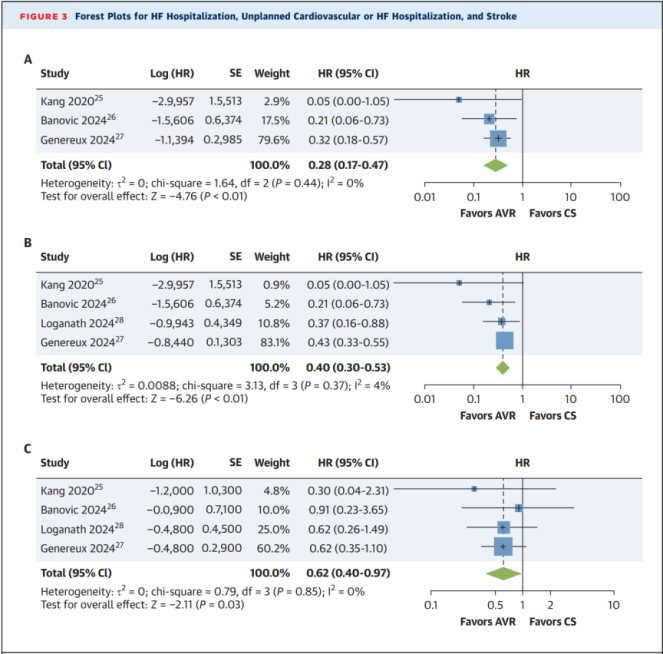

非计划心血管疾病或HF住院:早期AVR组14.6% vs CS组31.9%(HR 0.40,95% CI 0.30–0.53;P<0.01),风险显著降低。

卒中:早期AVR组4.5% vs CS组7.2%(HR 0.62,95% CI 0.40–0.97;P=0.03),风险显著降低。森林图如下:

亚组分析:

SAVR相关试验(RECOVERY和AVATAR)显示生存获益,而TAVR相关试验(EARLY TAVR)未显示差异,可能与患者年龄和干预延迟有关。

对于无症状重度AS患者,早期AVR(SAVR或TAVR)相比CS可显著降低非计划住院和卒中风险,但未改善生存率。鉴于其明确获益且无额外危害,未来指南可能倾向于推荐早期干预,尤其是对年轻、低手术风险患者。

本荟萃分析结果为无症状重度AS患者的临床管理提供了医患共同决策框架。数据显示,相较于临床监测策略,早期干预(TAVR或SAVR)可显著降低心力衰竭住院率(RR 0.32, 95%CI 0.21-0.49)、非计划心血管疾病住院风险(HR 0.45, p<0.001)及卒中发生率(OR 0.62),这些以患者为中心的生活质量指标为早期干预提供了强效证据。尽管近期两项RCT(特别是EARLY TAVR研究)未显示生存率获益,但其结果凸显了微创化治疗路径及出现症状后及时干预对预后的优化价值。

张春鹏教授(吉林大学第二医院)

目前重度主动脉瓣狭窄(AS)患者临床管理的核心原则以症状出现为干预节点,对于左心室功能正常的无症状患者,指南推荐进行临床监测,直至症状显现后方启动主动脉瓣置换术(AVR)。这主要是由于目前观点认为无症状重度AS患者处于疾病的代偿期(C期),在此阶段,干预风险超过临床监测期间可能发生的不良事件风险(包括死亡、心力衰竭或不良左心室重构)。但这一传统诊疗范式近年来正受到挑战,之前两项针对无症状重度AS患者的外科主动脉瓣置换术(SAVR)试验(AVATAR和RECOVERY)显示,相较于临床监测,SAVR可显著降低全因死亡率(HR 0.65, 95%CI 0.47-0.89)与再住院率(RR 0.41, p=0.002)。围术期风险更低的TAVR尽管此前缺乏无症状人群证据,但EARLY TAVR试验的发布填补了这一空白。这篇Meta分析及时整合EARLY TAVR与EVOLVED研究的最新数据,纳入研究均为RCT,最大限度降低混杂偏倚与反向因果关系干扰。

值得关注的是,早期干预组卒中风险降低(RR 0.62, 95%CI 0.41-0.93)作为创新性发现,虽如作者所述缺乏直观生物学机制解释(如未发现瓣膜钙化栓塞减少或抗栓方案差异),但其临床意义值得深究。鉴于TAVR与SAVR本身可能增加围术期卒中风险(TAVR组30天卒中率2.3% vs SAVR组1.8%),早期干预策略相较保守监测反而显现卒中预防优势,这一悖论提示需重新审视AS自然病程中沉默性脑栓塞的累积效应。

本研究的结论指出,鉴于早期AVR能显著降低卒中风险(RR 0.62, 95%CI 0.41-0.93)与心衰住院率(HR 0.38, p<0.001),且未观察到明确危害,对于无症状重度AS患者,积极AVR策略可作为优选方案。这一结论虽有普遍认同,但在临床决策中仍需审慎考量以下维度:无症状重度AS患者早期干预生存获益未达显著性,生物瓣耐久性与年轻患者管理。期待这些问题在未来的研究中能够得到解答,总之目前的研究结果提示对AS患者的管理应逐渐从"症状驱动"向"风险预警"的范式转变。

徐凯教授(北部战区总医院)

近年来,经导管主动脉瓣置换术(TAVR)已从最初针对外科高危患者的替代疗法,逐步扩展至低危患者。目前的指南推荐TAVR为有症状严重主动脉瓣狭窄(AS)患者的一线治疗选择。然而,对于无症状严重AS患者,临床管理仍以保守监测为主。无症状AS的自然病程具有高度异质性,部分患者可能长期稳定,但约1%-2%的年死亡率及潜在不可逆心肌损伤(如左心室肥厚、纤维化)使其管理充满争议。本研究通过整合4项随机临床试验(n=1427),提供了迄今为止最全面的数据支持,分析了早期主动脉瓣置换(AVR)与临床观察(CS)在无症状严重主动脉瓣狭窄(AS)患者中的疗效。

研究显示,早期AVR显著降低了计划外心血管或心力衰竭住院(HR=0.40,95% CI: 0.30-0.53)和中风率(HR=0.62,95% CI: 0.40-0.97),这提示无症状患者可能通过早期干预避免急性事件,改善生活质量。

在全因死亡率(HR=0.68,95% CI: 0.40-1.17)和心血管死亡率(HR=0.67,95% CI: 0.35-1.29)方面,早期AVR与CS无显著差异,但存在中等程度的异质性(I²=61%和50%),提示不同试验纳入的患者年龄、合并症和疾病严重程度不同。例如,RECOVERY和AVATAR试验纳入了较年轻的患者,而EARLY TAVR和EVoLVeD试验则以老年患者为主,年轻患者可能从早期AVR中获得更大的生存获益,而老年患者可能因合并症较多而抵消了早期干预的优势。

本研究为无症状严重AS患者的管理提供了重要的循证依据,尤其是在心力衰竭住院和中风风险的降低方面。然而,由于研究缺乏长期随访数据,对于TAVR在无症状患者中的推广仍需谨慎,生物瓣膜耐久性(尤其年轻患者)、再干预风险及长期预后仍需在更多长期随访数据和个体化分析的支持下进一步验证。未来的研究应重点关注无症状人群的长期获益与风险平衡,以及不同干预方式(TAVR vs SAVR)的比较,以进一步优化临床决策。

方军教授(福建医科大学附属协和医院)

主动脉瓣狭窄(AS)是一种持续进展的心脏瓣膜病,药物治疗效果不佳,手术干预(外科主动脉瓣置换/SAVR或经导管主动脉瓣置换/TAVR)时机是个重要问题。与其它瓣膜病一样,AS一旦进展到重度且出现相关症状(D期)或无症状但心功能已经失代偿即左室射血分数下降(C2期),就需要进行手术干预,且无论是SAVR还是TAVR,都累积了大量临床随机对照试验证据,并得到指南I类推荐。TAVR已经成为老年AS患者(D期和C2期)的一线治疗。但此前由于缺乏TAVR应用于C1期(重度AS但无症状且心功能处于代偿期即左室射血分数正常)患者的临床证据,2020年ACC/AHA心脏瓣膜病指南推荐,运动平板试验阳性患者及外科手术低危的跨主动脉瓣最大流速≥5m/s或脑钠肽水平>3倍正常值或AS病变进展迅速的C1期患者可以接受SAVR治疗(2类推荐,A级证据),但并未对TAVR作为推荐;而2021年ESC/EACTS心脏瓣膜病指南则指出,上述患者SAVR或TAVR均可考虑。总之,现有指南对于C1期的干预指征较为保守。临床上症状是主观感受,特别老年人往往合并肺部等其他疾病,症状有时难以准确评估。所以这种“症状驱动干预”的策略值得商榷!近年来,越来越多证据表明,C1期AS患者随访预后不佳,可能需要早期手术干预。近期发表在JACC上的Meta分析纳入近年来发表的多项针对C1期AS患者早期干预与传统随访观察(“症状驱动干预”)的临床随机对照试验,结果显示早期干预(TAVR或SAVR)可显著降低心力衰竭住院率、非计划心血管疾病住院风险及卒中发生率。C1期AS患者术前心肌损伤往往更小,进行早期干预可更大程度地减轻心肌损伤进展,提高手术安全性,从而获得更好临床结局。这些最新临床证据无疑为TAVR(及SAVR)应用于C1期AS患者的早期干预策略提供重要依据,并且有望改写临床指南。这些研究进展也对AS患者全生命周期管理提出更高要求,特别是需要加强对无症状AS患者的筛查,通过建立多学科团队,完善培训、宣传和教育体系,以提高AS患者早期诊断率和治疗率,最大限度改善患者预后。

专家简介

张春鹏

张春鹏 吉林大学第二医院心血管内科副教授、副主任医师,硕士研究生导师。2013年于日本国立秋田大学医学部取得医学博士学位,结构心脏病团队TAVI独立术者,历经多年心脏外科、内科临床训练,擅长心血管微创介入治疗技术,覆盖心血管疾病介入治疗手术全种类,率先完成多项吉林省首例介入治疗手术,年完成手术例数近千例;发表SCI论文及国内核心期刊论文30余篇,主持并参与国家及省级课题10余项。

-

亚太结构性心脏病青年俱乐部黄金会员

-

中国结构心脏病专家青年委员会委员

-

亚洲心脏瓣膜病学会中国分会心脏瓣膜病介入治疗学术委员会常委

-

中国研究型医院学会结构心脏病专业委员会委员

-

海峡两岸医药卫生交流协会心脏重症专委会第三届委员会委员

-

东北TAVR联盟青年委员

-

房颤冷冻消融俱乐部·辽吉黑常务理事

-

吉林省健康管理学会心血管介入与心脏康复专业委员会暨医联盟委员

-

吉林省康复医学会第一届心脏介入治疗与康复专业委员会委员

-

吉林省肿瘤研究会肿瘤心脏病学专家委员会常务委员

-

吉林省中西医结合学会委员

-

无导线起搏器认证术者

徐 凯

北部战区总医院

主任医师,博士研究生导师

北部战区总医院心血管内科副主任,全军心血管病研究所副所长

中华医学会心血管病学分会青年学组副组长

中国医师协会心血管内科医师分会心血管精准医学与罕见病学组副组长

中国医师协会全科医师心血管诊疗能力提升工作委员会委员

辽宁省医学会心血管病学分会常务委员

辽宁省医师协会心血管医师分会常务委员

完成东北地区首例经导管主动脉瓣置换术及首例经导管二尖瓣缘对缘修复术及国内最高龄患者(102岁)经导管主动脉瓣置换术

2023年荣获“国之名医 优秀风范”荣誉称号

方 军

方军,福建医科大学附属协和医院 福建省心脏医学中心心血管内科 主任医师、结构性心脏病专业组组长,教授,博士生导师,福建省级高层次人才。担任中华医学会心血管病学分会结构性心脏病学组委员、中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组委员、中国瓣膜中心专家委员会工作组成员、中国房颤中心联盟左心耳封堵工作委员会委员、国家卫健委结构性心脏病介入培训导师、亚太结构性心脏病青年俱乐部黄金会员、福建省医学会心血管病学分会结构性心脏病学组副组长、国家自然科学基金通讯评审专家。入选福建省高校杰出青年科研人才培育计划、新世纪优秀人才支持计划,获得福建省杰出青年科学基金、福建青年科技奖,主持国家自然科学基金等项目。擅长:心脏瓣膜病、先天性心脏病等介入治疗和经皮左心耳封堵预防心房颤动脑卒中。

闫 冰

闫冰,吉林大学第二医院心血管内科主治医师,医学博士。专注于心脏瓣膜病、冠心病以及急重症心脏病治疗。基础研究领域主要研究线粒体功能调控在心血管疾病发生发展中的分子机制。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动