葛均波院士|人工智能时代下瓣膜病诊治的创新及发展

近年来,人工智能(AI)技术的飞速发展,正在深刻改变医学领域的诊疗模式,尤其在瓣膜病的筛查、诊断与治疗决策等环节中展现出巨大潜力。基于机器学习、深度学习及计算机视觉等核心算法,AI技术能够高效处理大规模复杂医疗数据,提升临床效率与诊断精准度,为瓣膜病的精准医疗与个体化治疗提供了全新路径。近期,复旦大学附属中山医院葛均波院士在2025年第十届心血管创新、胸痛与介入治疗会议(3C)中围绕“人工智能时代下瓣膜病诊治的创新及发展”作专题讲座,系统阐述了AI在瓣膜病领域的应用与未来趋势。医谱学术特此整理,以供临床参考。

01

AI简介

AI是计算机科学的一个重要分支,致力于使机器具备模拟人类思维的能力,执行学习、推理等智能任务。其研究领域广泛,涵盖机器人技术、语言识别、图像识别、自然语言处理以及专家系统等。

AI的核心技术基础是机器学习,包括有监督学习、无监督学习或强化学习等方式。使计算机能够通过算法自主学习、归纳规则,并发现潜在模式。更重要的是,机器学习能够不断优化输入与输出之间的推理过程,从而实现基于大数据的概率预测与决策。总体而言,AI的实质就是基于大数据的概率预测模型。

发展经历

AI的发展大致经历了三个阶段:最初是以数据分类为主要功能的分类式人工智能,随后进入生成式人工智能阶段,AI开始具备基于学习数据生成新内容的能力,强调创造性与创新性;当前正迈向深度推理式人工智能,即通过融合数据驱动与逻辑推理能力,AI能够在开放复杂的环境中完成更加高级的推理与决策任务,代表了人工智能向更高层次智能演化的重要方向。

AI发展的三要素

AI系统的构建依赖于三项核心要素:数据、算法与算力。在医学AI的发展过程中,三要素的协同作用尤为重要。首先,需建立覆盖广泛、结构完善、标注精确的医学数据库,涵盖多维度且具有临床意义的关键医学参数。其次,应引入先进的算法框架与优化策略,提高模型对复杂医学问题的识别与推理能力。最后,需配备具备高性能运算能力的硬件环境,为医学AI的持续发展提供坚实的算力支撑。

02

AI时代下医学创新的特点

在AI时代,医学创新呈现出一系列显著特点。首先,医学创新以数据驱动为核心,依托电子病例、医学影像、基因检测等多源数据,人工智能算法得以从中提取丰富信息,用于发现疾病规律、预测风险趋势。

其次,精准医疗不断推进,通过对患者的基因信息、生命体征和疾病史等个体特征进行深度分析,实现个性化、定制化的诊疗服务。

第三,AI作为医生的智能助手,在辅助决策方面发挥重要作用,能够高效整合患者资料,提供诊断建议、治疗方案及预后评估,提升医疗效率与准确性。

此外,AI技术推动了医学研究方法的革新,如虚拟临床试验与疾病建模等新手段的广泛应用,提供了新的方法和手段,拓展了医学研究的边界。

最后,医学创新日益体现出多学科交叉融合的趋势,AI与计算机科学、数学、物理学、生物学等领域深度融合,共同推动医学技术的快速发展与持续突破。

03

AI助力医学创新的案例

AI在医学领域的广泛应用正在深刻变革传统医疗模式,为医学影像诊断、药物研发、基因组学乃至虚拟医疗助手的建设带来了前所未有的创新动力。

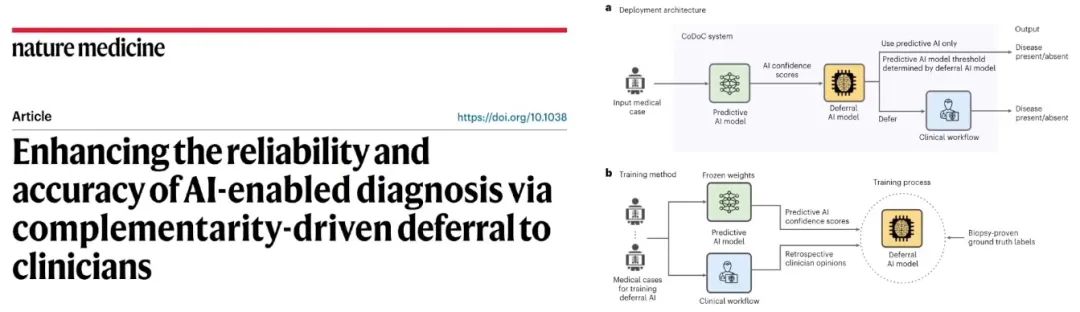

医学影像与诊断

在医学影像与诊断方面,Google DeepMind Health开发了以互补性为导向的临床工作流程系统(CODOC),该系统能够在预测性AI模型与临床工作流程之间智能决策,有效提升诊断准确性。特别是在乳腺癌与肺癌等疾病的早期筛查中,CODOC可通过乳房X线片或胸部X射线图像,准确识别潜在病变,显著增强了影像辅助诊断的实用性与可靠性。

国内企业腾讯则推出了“腾讯觅影”,该平台整合了腾讯AI Lab、优图实验室及架构平台部等核心技术力量,基于图像识别、大数据处理与深度学习等先进技术,推动人工智能与医学的深度融合,广泛应用于疾病筛查和诊断支持。

药物研发与基因组学

在药物研发与基因组学领域,DeepMind团队推出的AlphaFold3模型被认为是迄今为止最为精确的蛋白质三维结构预测工具,能够基于蛋白质的氨基酸序列高效预测其空间构象,为基础生命科学研究及新药开发提供强有力的技术支撑。

另一方面,在国内华大基因构建了“GBI ALL”(生成式生物智能范式)AI平台,建立了覆盖数据生产、算法训练与临床验证的完整闭环,并成功构建国内首个基因检测多模态大模型,在精准医学和个体化治疗中展现出重要价值。复旦大学附属华山医院郁金泰教授团队亦利用人工智能在神经退行性疾病研究中取得突破性进展:通过AI蛋白结构预测和虚拟筛选技术,从7000余种小分子化合物中筛选出一种可有效抑制FAM171A2蛋白与病理性α-突触核蛋白结合的小分子化合物,成功锁定帕金森病治疗的新靶点。

此外,复旦大学附属中山医院发布了国内首个深耕心血管专科的观心大模型 CardioMind beta版。该系统通过整合多模态诊疗数据与临床专家经验,实现从病史采集到辅助诊断的全流程智能化,标志着人工智能在垂直专科医疗中的应用取得实质性突破。

同时,清华大学率先建立了国内首家AI医院,并于2024年12月正式上线。该医院首批涵盖21个科室、共计42位“AI医生”,体现了人工智能在全科室、多场景中的实际落地能力与发展前景。

综上所述,人工智能正以多维方式深入赋能医学研究与临床实践,推动医学向更加精准、高效和智能的方向迈进。

04

人工智能辅助瓣膜病诊治创新

AI辅助瓣膜病筛查与诊断

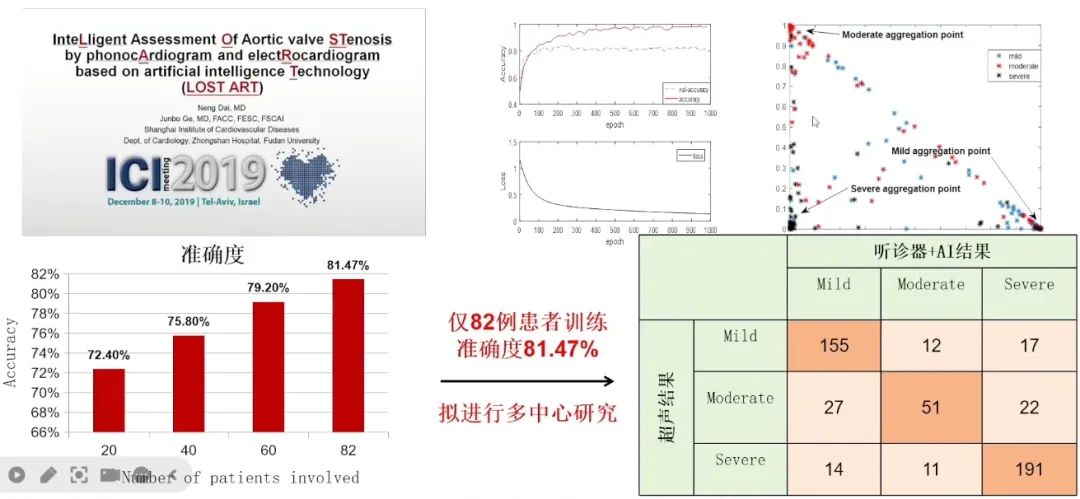

葛均波院士团队在2019年以色列创新大会报告了电子听诊器+AI评估主动脉瓣狭窄的研究成果。该研究在仅采用82例患者数据进行训练的情况下,准确率已高达81.47%,显示出良好的应用前景。目前,团队正拟进行多中心研究,以进一步验证其临床有效性和推广价值。

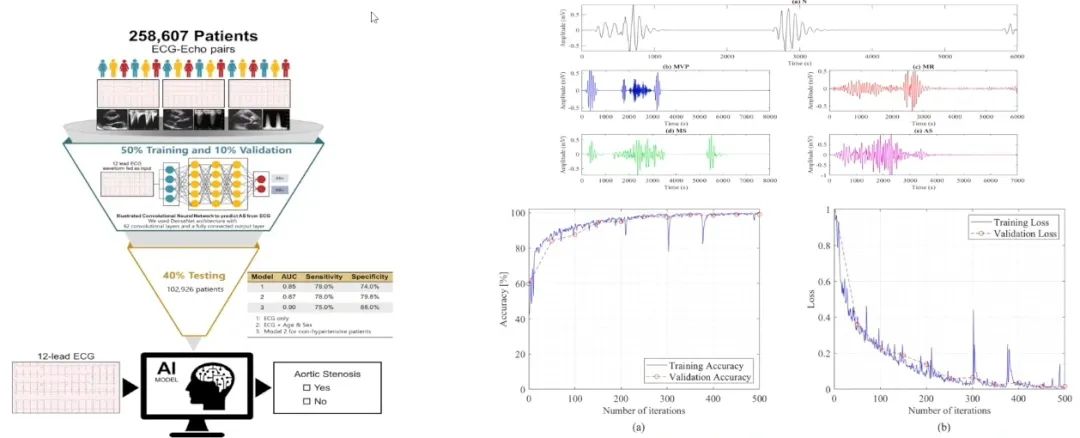

此外,AI在辅助心电图诊断主动脉瓣狭窄方面展现出高度准确性。相关研究显示,该技术可一次性识别包括二尖瓣脱垂(MVP)、二尖瓣关闭不全(MR)、二尖瓣狭窄(MS)和主动脉瓣狭窄(AS)在内的四种常见心脏瓣膜疾病,平均准确率、特异性和灵敏度均超过99.9%,体现出极高的临床应用价值。

AI辅助瓣膜病治疗

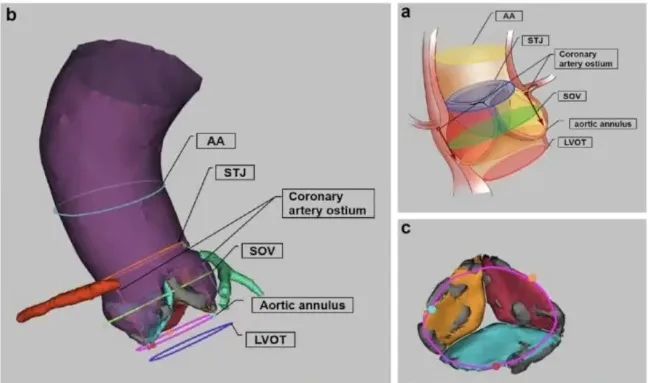

AI辅助CT影像在瓣膜解剖定位中的应用显著提升了临床效率与精准度。在TAVR术前评估方面,中国医学科学院阜外医院吴永健教授团队基于深度学习技术,开发出一套全自动CT影像分析算法。该算法能够精准识别主动脉瓣复合区的解剖结构,提取并归纳出5类关键的异常解剖特征,作为术前风险因子,并建立了对应的判断规则。相比传统方法,该算法不仅提高了评估精度,还将单例分析时间压缩至约1分钟,显著优化了TAVR术前的影像学决策流程。

同时,在AI辅助下进行术中瓣膜型号选择,还可显著提高瓣膜尺寸匹配的准确性。研究表明,在依据AI推荐的使用指导确定瓣膜尺寸后,87%至88%的自膨式瓣膜患者(基于瓣环周长确定尺寸)以及88%的球囊扩张式瓣膜患者(基于瓣环面积确定尺寸),其最终植入的瓣膜型号与实际有效植入尺寸高度一致。

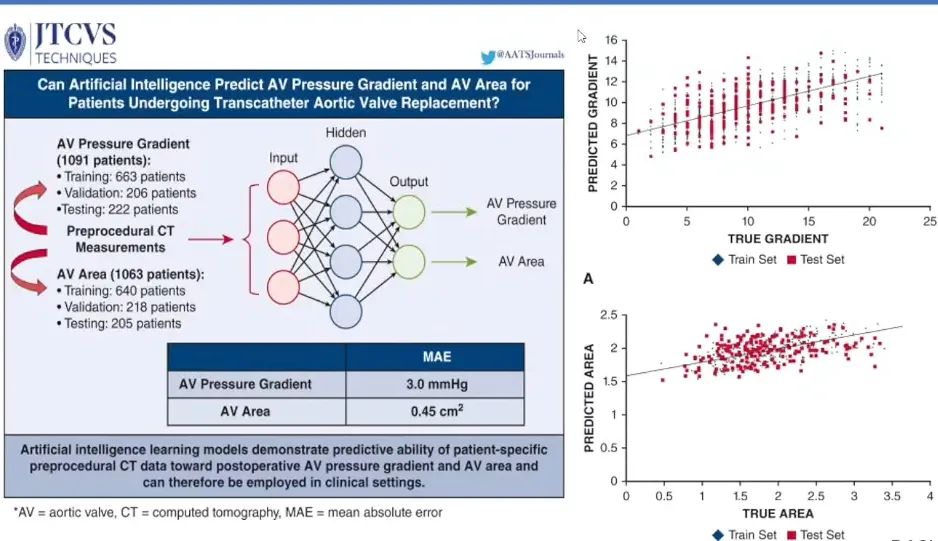

AI预测瓣膜病手术预后

在TAVR术后关键参数的评估中,基于超过500名患者的训练数据表明,瓣膜鞘尺寸、体表面积和年龄是预测术后跨瓣压差的三大关键因素;而瓣膜鞘尺寸、左心室射血分数(LVEF)及主动脉瓣环平均直径则是预测瓣口面积的主要决定因素。AI预测的平均绝对误差分别为3.0mmHg和0.45 cm²,具有较高的准确性与临床实用性。

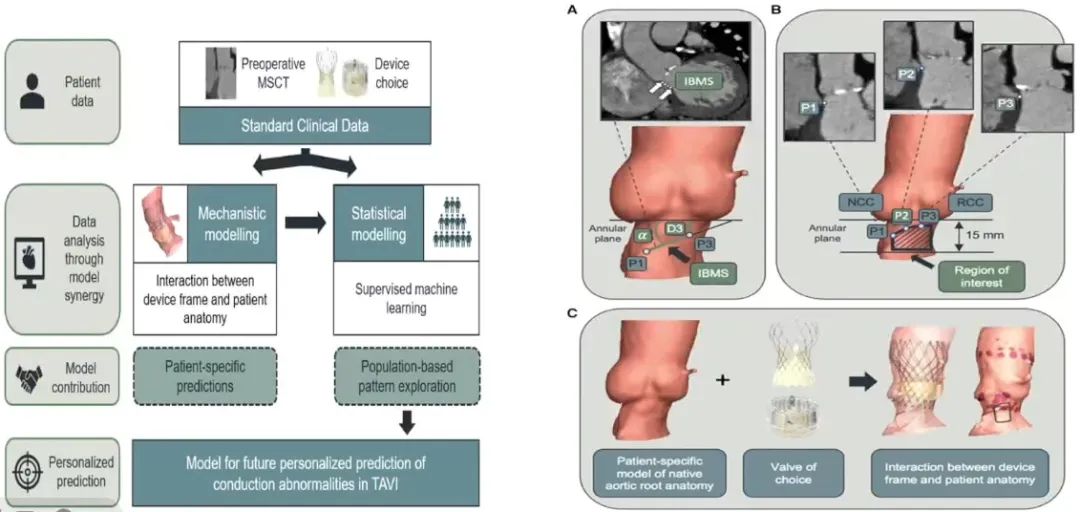

另一方面,结合机器学习(ML)、统计分析和机械建模的综合方法,还可用于预测TAVR术后传导阻滞的发生风险,从而进一步估算患者植入永久起搏器的概率,为术前评估和个体化治疗提供有力支持。

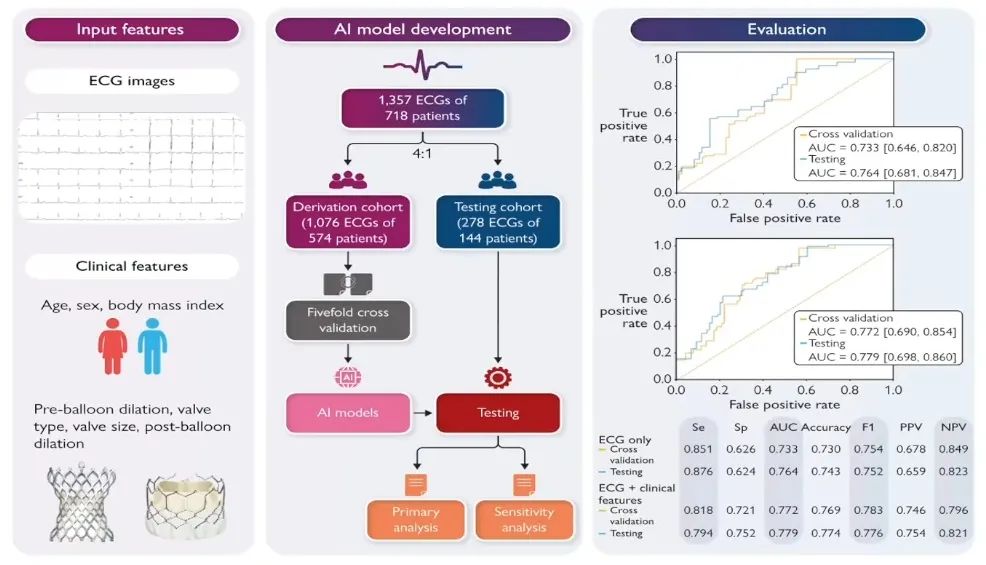

此外,结合12导联心电图及患者基线信息,AI模型可有效预测术后左束支传导阻滞及永久起搏器植入的风险,预测性能良好(AUC:0.764),为围术期干预提供参考。

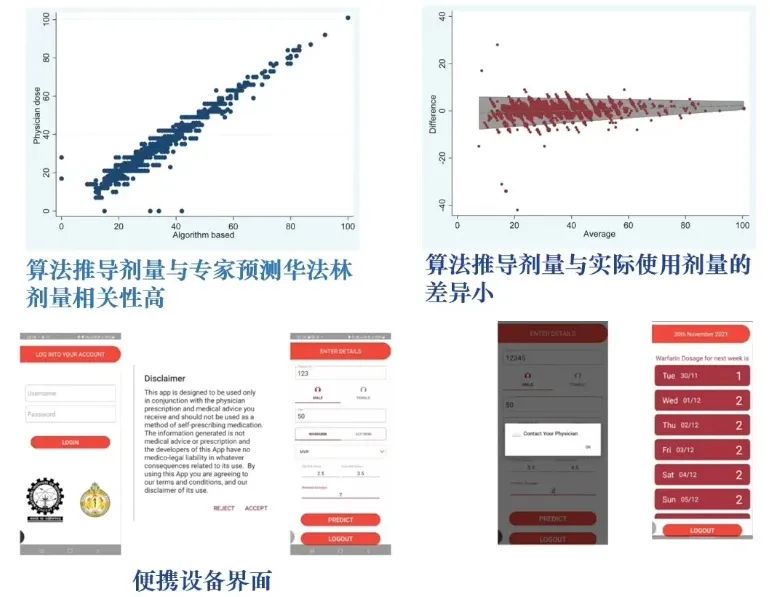

在术后抗凝管理方面,研究团队利用ML方法建立了支持向量机(SVM)回归模型来预测外科瓣膜置换术后患者的华法林维持剂量,使INR值稳定在2.0–4.0之间,并进一步开发出一款安卓端应用程序,便于患者自行估算药物剂量,增强了用药的安全性和便捷性。

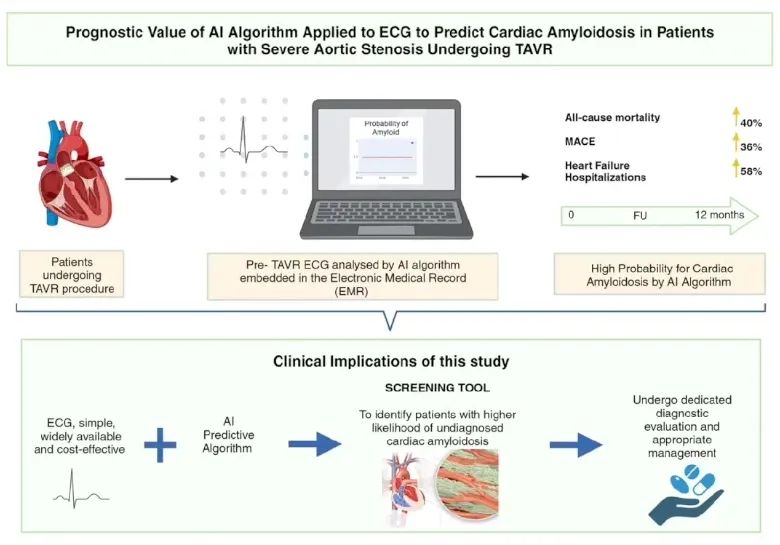

AI还可用于识别TAVR术后心肌淀粉样变(CA)高风险人群。通过术前心电图数据构建的AI模型,当预测概率超过50%时,即提示CA高概率状态,该状态与术后1年内的全因死亡率、MACE及心衰住院率的显著升高密切相关。

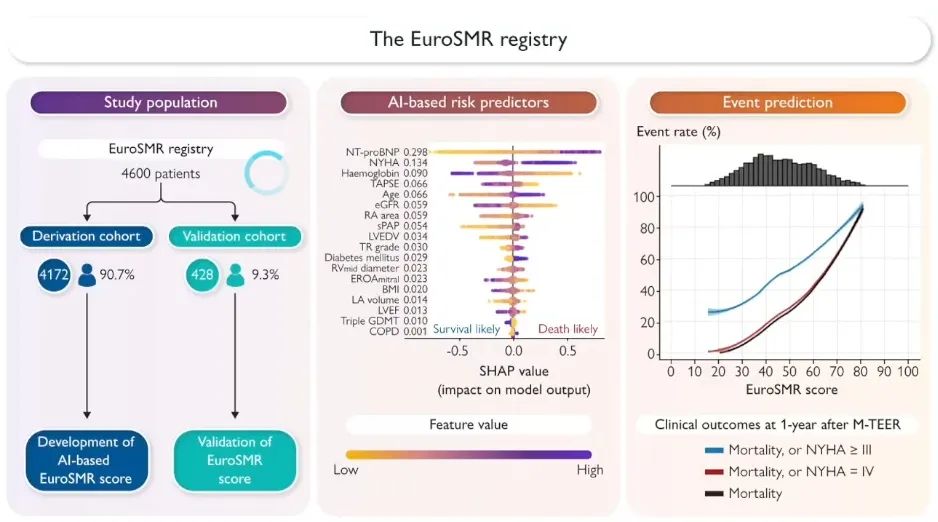

除此之外,AI衍生的EUROSMR评分可用于预测接受经导管二尖瓣缘对缘修复术(M-TEER)患者的1年预后,包括生存情况和临床症状改善,AUC达0.789,有助于优化术式选择与患者分层。

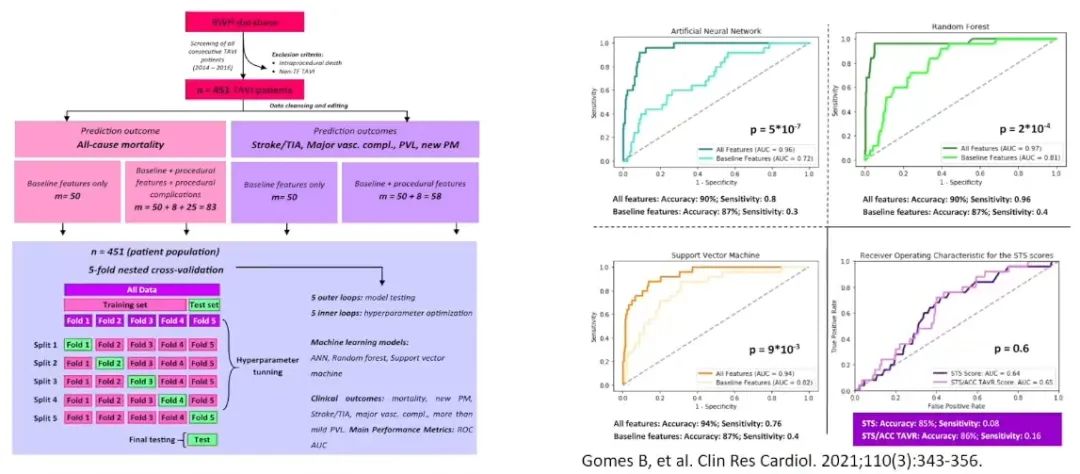

对于TAVR术后全因院内死亡率的预测,AI通过整合83项变量并采用五重嵌套交叉验证建立模型,表现显著优于传统STS风险评分,预测准确性高(AUC 0.94–0.97),为术前评估提供更精准的参考。

在疾病长期管理方面,AI亦可预测瓣膜病的自然进展及远期结局。总体而言,AI辅助为临床提供了强有力的长期风险预警。

05

未来展望

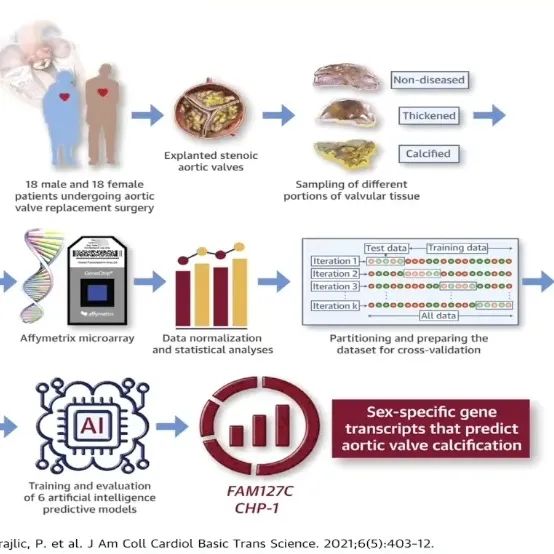

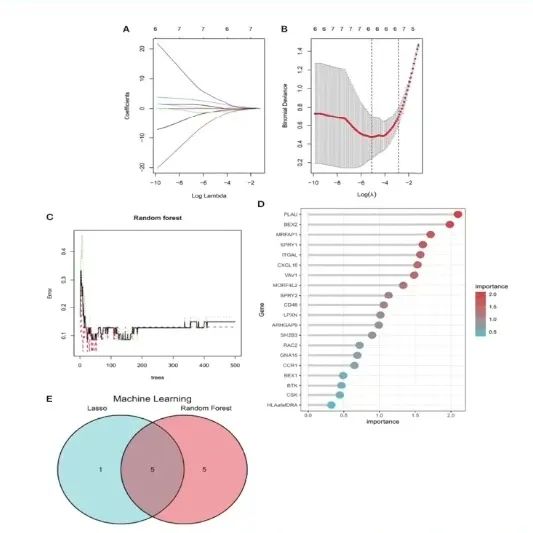

目前,在基因筛查与机制研究方面,AI模型已揭示主动脉瓣钙化过程中存在性别特异性的基因表达差异,进一步结合生物信息学分析,深入探索代谢综合征合并主动脉瓣钙化的特异性基因表达谱,为相关靶点的识别与药物开发提供了新思路。

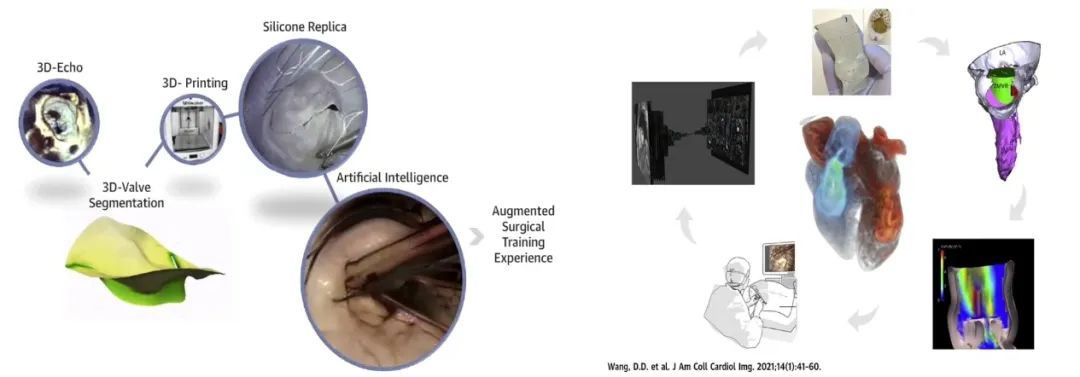

此外,在瓣膜介入设计与检测方面,AI与3D打印技术融合,能够实现虚拟与实体瓣膜模型的快速检测与体外试验,不仅显著提升了设计效率,也推动了个体化瓣膜治疗方案的优化。同时,AI辅助的瓣膜介入设计技术逐步成熟,未来与智能手术机器人相结合,有望实现术中实时导航与自动化操作,成为瓣膜介入治疗的前沿方向。

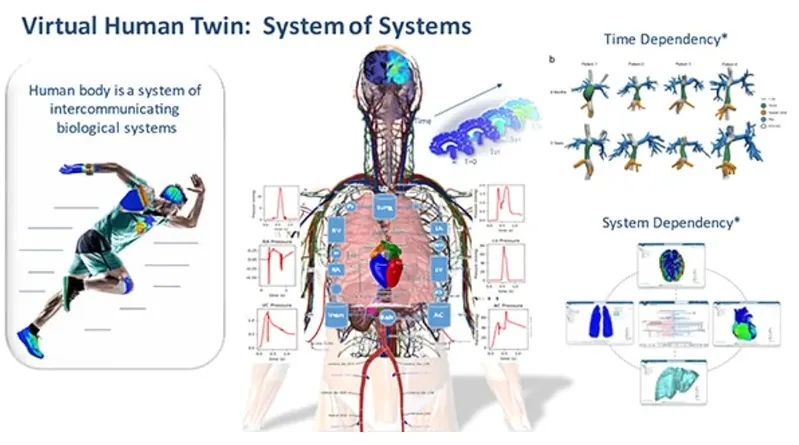

同时,AI还被应用于构建“虚拟数字器官”。通过建立活体心脏的数字孪生模型,不仅可以模拟瓣膜功能,还能系统性评估其与其他心血管疾病的交互作用。这一虚拟心脏模型为多病共治提供全局视角,为精准诊疗和术前风险评估提供了强有力的技术支持。

综上所述,AI正以其强大的数据处理与建模能力,持续拓展瓣膜病精准医疗的边界,助力构建智能化、系统化的心血管疾病诊疗新体系。

06

总结

综上所述,人工智能正逐步成为推动未来医学发展的核心动力,尤其在瓣膜病诊疗领域展现出广阔前景。通过协助心音识别、心电图与影像分析,AI显著提升了瓣膜病的早期筛查与诊断效率。在手术环节,人工智能可参与术前评估与术中定位,优化操作流程、提高手术精度。同时,AI还具备预测术后并发症及结局的能力,为术后管理和个体化治疗提供了有力支持。随着技术不断演进,人工智能将在瓣膜病诊治的全过程中发挥更加重要的作用,助力临床实现更高质量、更高效率的精准医疗。

-End-

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动