5年头痛显著缓解:可降解封堵器治疗PFO一年全周期随访病例分享

患者信息

患者:女,47岁。

主诉:间断头痛5年。

现病史:患者自诉5年前始无明显诱因出现头痛,以右侧为甚,伴颈部疼痛,受情绪影响不大,与活动及饮食无关。偶伴头晕,无明显恶心、呕吐、黑蒙、晕厥等。

头颅核磁提示:双侧额叶、放射冠散在缺血性改变。右侧大脑后动脉P1段局部管腔变窄。双侧筛窦炎症。

右心声学造影:RLS Ⅱ级合并肺水平分流Ⅱ级,cTCD 阳性Ⅱ级。现为进一步手术治疗来我院,门诊以“中央型房间隔缺损(卵圆孔型)”收入院。

临床策略

术前策略:选择对称型生物可降解PFO封堵器,规格为BDPFO-I 2424,搭配12F可降解介入输送系统。本次为经股路径植入,采用DSA结合经胸超声引导可降解PFO封堵器释放过程。

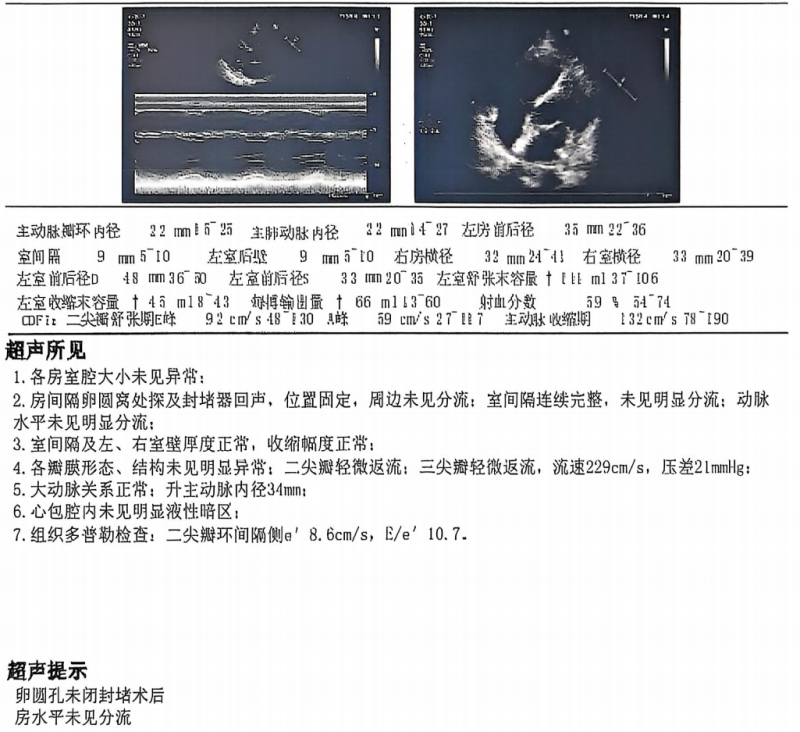

术后一个月随访

超声所见:

1、各房室腔大小未见异常;

2、房间隔卵圆窝处探及封堵器回声,位置固定,周边未见分流;室间隔连续完整,未见明显分流;动脉水平未见明显分流;

3、室间隔及左、右室壁厚度正常,收缩幅度正常;

4、各瓣膜形态、结构未见明显异常:二尖瓣轻微反流;三尖瓣轻微反流,流速229 cm/s,压差21mmHg;

5、大动脉关系正常:升主动脉内径34mm;

6、心包腔内未见明显液性暗区;

7、组织多普勒检查:二尖瓣环间隔侧e’8.6 cm/s,E/e’10.7。

超声提示:卵圆孔未闭封堵术后;房水平未见分流。

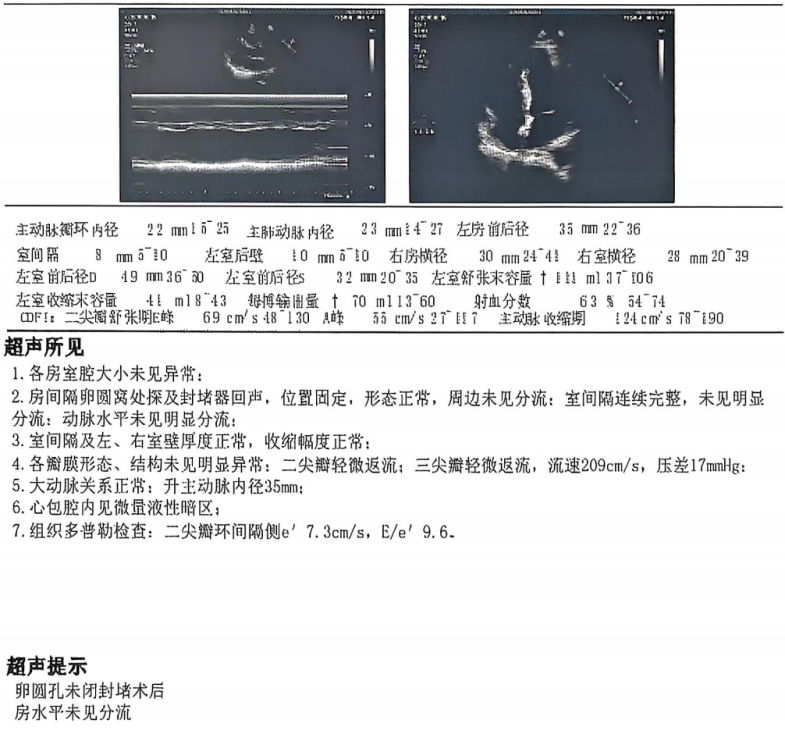

术后六个月随访

超声所见:

1、各房室腔大小未见异常;

2、房间隔卵圆窝处探及封堵器回声,位置固定,形态正常,周边未见分流;室间隔连续完整,未见明显分流;动脉水平未见明显分流;

3、室间隔及左、右室壁厚度正常,收缩幅度正常;

4、各瓣膜形态、结构未见明显异常;二尖瓣轻微反流;三尖瓣轻微反流;流速209cm/s,压差17mmHg;

5、大动脉关系正常:升主动脉内径35mm;

6、心包腔内见微量液性暗区;

7、组织多普勒检查:二尖瓣环间隔侧e’7.3cm/s,E/e’9.6。

超声提示:卵圆孔未闭封堵术后;房水平未见分流。

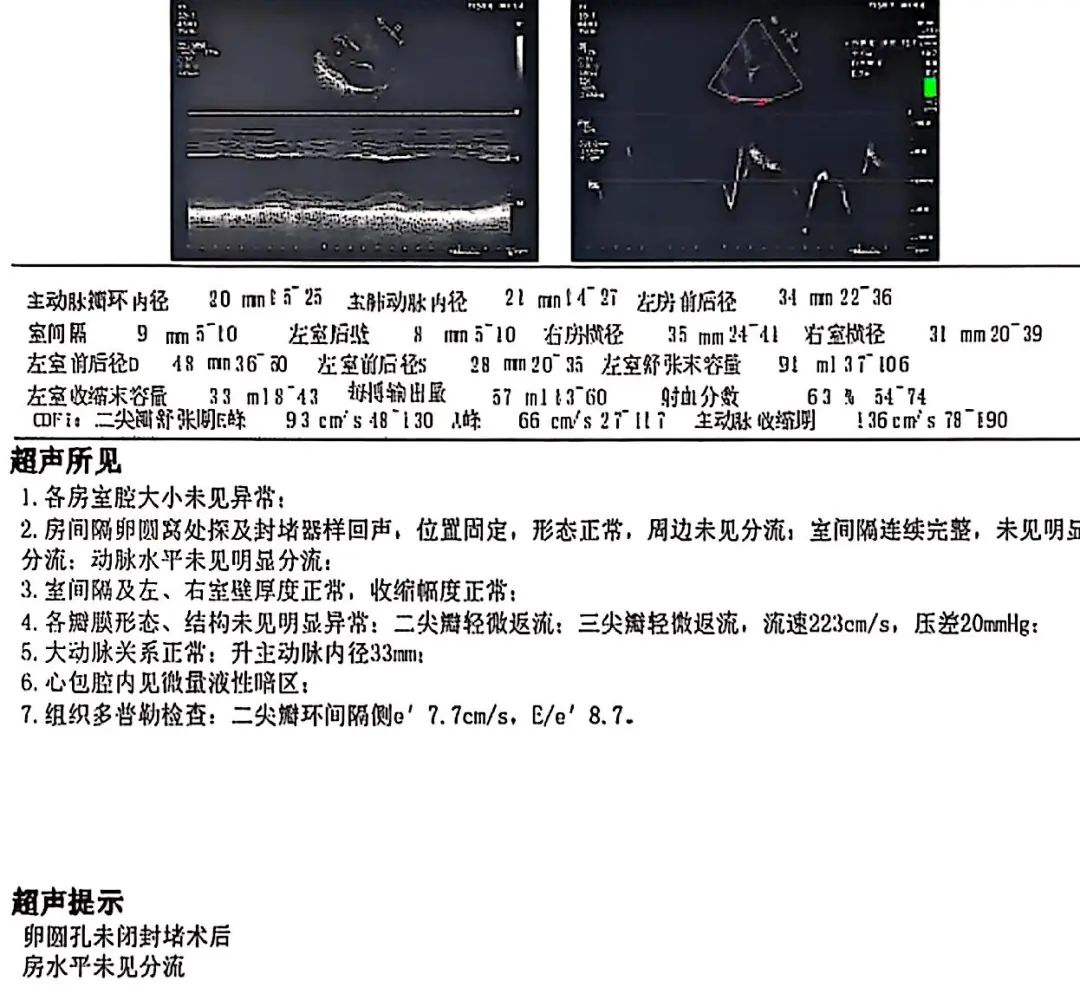

术后一年随访

超声所见:

1、各房室腔大小未见异常;

2、房间隔卵圆窝处探及封堵器样回声,位置固定,形态正常,周边未见分流;室间隔连续完整,未见明显分流;动脉水平未见明显分流;

3、室间隔及左、右室壁厚度正常,收缩幅度正常;

4、各瓣膜形态、结构未见明显异常;二尖瓣轻微反流;三尖瓣轻微反流,流速223cm/s,压差20mmHg;

5、大动脉关系正常:升主动脉内径33mm;

6、心包腔内见微量液性暗区;

7、组织多普勒检查:二尖瓣环间隔侧 e’7.7 cm/s,E/e’8.7。

超声提示:卵圆孔未闭封堵术后;房水平未见分流。

病例小结

患者自诉5年前始无明显诱因出现头痛,以右侧为甚,伴颈部疼痛,入院行右心声学造影,示RLS Ⅱ级合并肺水平分流Ⅱ级,考虑卵圆孔未闭(PFO)的可能性较大。近年来,越来越多的证据表明,偏头痛与PFO存在高度相关性[1]。可能的机制包括:右向左分流使得未经过滤的微栓子、炎性因子或致敏神经递质进入脑循环,从而引起脑部缺氧或皮层扩散性抑制(CSD),进而诱发偏头痛发作[2]。《中国生物可降解卵圆孔未闭封堵器临床操作专家建议》及《生物可降解卵圆孔未闭封堵器临床应用路径中国专家共识》均指出,对于严重影响生活质量且经规范药物治疗效果差的偏头痛患者,特别是先兆偏头痛患者,且术前评估显示PFO封堵术的潜在获益高于潜在风险(Ⅱ,B),建议考虑实施生物可降解PFO封堵术。

根据患者的临床表现、多学科会诊结果以及患者的意愿,最终决定使用BDPFO-I 2424型的生物可降解PFO封堵器进行介入封堵。该封堵器由生物高分子材料制成,可在12个月内逐步水解为二氧化碳和水,不仅能在组织愈合期内提供有效支撑,还能减少慢性炎症、血栓形成等远期并发症的风险。此外,由于该封堵器无金属成分,术后不影响MRI检查或后续的房间隔介入操作,为患者的后续治疗提供了更大的灵活性。

术后1个月和6个月的随访结果显示,封堵器位置稳定,房水平未见分流。术后1年随访显示房间隔重塑完整,仅探及局部组织增厚和封堵器样回声,提示封堵器已基本降解。患者自述偏头痛发作的频率和强度显著减轻,表明该治疗方案在缓解偏头痛方面具有良好的临床疗效。这一结果进一步验证了生物可降解PFO封堵器在临床应用中的安全性和有效性,尤其是在远期疗效中的可靠性。

感谢河北医科大学第一医院马杰教授团队的病例分享

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动