“北三心声”丨第20期:右心衰竭起病的肥厚型心肌病,病因与治疗策略揭秘!

2025年8月4日,北京大学第三医院心内科重磅推出的《北三心声》栏目——第20期精彩再度袭来。在本期的大查房活动中,专家们将目光聚焦于一位58岁的患者,该患者肥厚型心肌病合并顽固失代偿性右心衰竭,病因究竟为何?该如何治疗?

让我们紧跟北京大学第三医院多学科领域权威专家,深度剖析!

患者58岁女性,主诉间断心悸12年,腹胀伴双下肢水肿4年,加重伴劳力性呼吸困难1年。

-

现病史、既往史、个人史、家族史及婚育史

▲上下滑动查看▲

-

诊治过程

▲上下滑动查看▲

-

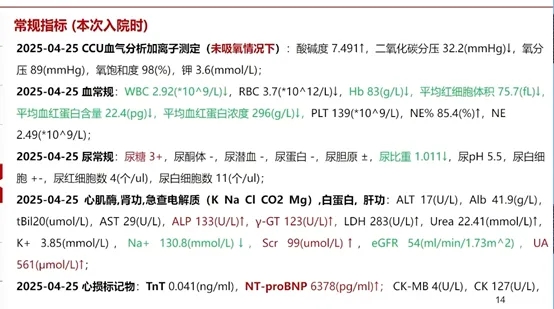

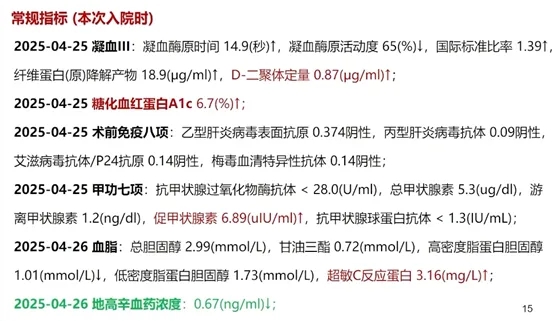

入院后评估

▲上下滑动查看▲

-

病例特点

▲上下滑动查看▲

-

存在问题

▲上下滑动查看▲

-

查房目的

肥厚型心肌病合并右心衰为主的全心衰竭

明确全心衰竭的病因

指导下一步诊疗

超声心动图、磁共振、右心漂浮导管、基因检测、CT分析

-

超声心动图

患者超声心动图检查提示:(1)左室壁显著增厚,主要累及前间隔、前壁及后间隔。(2)右室壁增厚(5~8mm),伴右心房显著扩大,左房及右室亦增大。(3)三尖瓣极重度反流(对合不良),主动脉瓣及二尖瓣轻度反流,肺动脉压力正常;(4)左室收缩功能保留(LVEF 52%,左房压10mmHg),但右心室舒张功能受损(FAC 40%,E/Em 9.4,DT 102ms),呈充盈受限状态。(5)下腔静脉内径增宽伴呼吸变异率减低,合并少量心包积液。

综上,该患者符合肥厚型心肌病合并失代偿期右心衰竭的病理生理改变,病情较重。

-

磁共振分析

磁共振分析显示,患者左心室室间隔、前壁及下壁明显增厚,且增厚区域伴有显著延迟强化,符合肥厚型心肌病的诊断标准。然而,患者同时存在巨大右心房,这一表现难以单纯用肥厚型心肌病解释。

具体分析,核磁共振可见三尖瓣反流程度较重,但瓣环扩张程度与右心扩大比例不相称,提示瓣膜病变并非导致巨大右房的唯一因素。此外,患者右心室收缩功能明显减低,需考虑合并心房性心肌病的可能,或存在同时累及心室肌和心房肌的基因突变性心肌病。

-

右心漂浮导管分析

右心漂浮导管提示,患者上腔静脉压较高,为18mmHg,综合分析可能原因还是源于右心。

-

基因检测分析

患者携带TNNI3基因突变,具体为470位点的C>T变异,该变异具有明确的致病性。TNNI3基因的致病特点为外显率低,即同一家系中的携带者临床表现各异,但该基因突变通常导致较严重的表型。患者的临床症状与该基因的致病特征相符。

根据现有临床数据库,TNNI3基因突变主要表现为左心室肥厚伴左心房扩大,部分患者可合并右心房扩大(双心房扩大),符合本例患者病症。然而,本例患者的右心房扩张程度显著,在临床上较为罕见,需进一步分析其潜在机制。

-

CT分析

患者腹部增强CT显示肝脏表面凹凸不平,伴肝叶比例失调(左叶增大,右叶萎缩),符合肝硬化影像学特征。结合临床表现,患者存在淤血肝表现,提示右心功能不全所致肝硬化(心源性肝硬化)。

心内科分析

-

病因分析

结合患者临床症状、实验室检查、影像学及基因检测结果,其肥厚型心肌病合并慢性心力衰竭诊断明确。本例患者的特殊性在于合并显著的右心房扩大,这一表型在肥厚型心肌病中较为罕见。经综合分析,右心房增大的可能机制如下:(1)遗传机制:肥厚型心肌病具有显著的基因型-表型异质性,不同致病基因突变可导致差异化的临床表现。本例患者携带的TNNI3突变可能优先累及右心系统,导致右心房及右心室心肌病变。(2)房颤加剧:患者12年前以心悸起病,虽无早期房颤心电图记录,但需考虑阵发性房颤可能;9年前进展为持续性房颤。长期房颤可引发心房电重构及结构重塑,叠加三尖瓣反流等因素,共同促进右心房扩大。

因此综上,该患者右心房扩大的发病机制可能涉及基因突变导致的右心系统原发性心肌病变,并在长期房颤及瓣膜功能异常等继发因素共同作用下加剧右心房扩大,最终表现为以右心衰竭为主的全心衰竭(射血分数保留型)。

-

治疗方案

(1)在条件允许的情况下,应优先考虑心脏联合肝脏移植以彻底解除病因。(2)在等待心脏及肝脏移植的过渡期,针对三尖瓣反流的治疗需谨慎评估,特别是对于合并基因突变的肥厚型心肌病患者,传统外科手术风险及死亡率较高,因此更推荐采用微创介入治疗,包括三尖瓣缘对缘修复(T-TEER)、瓣环成形术或三尖瓣置换术。

就该患者而言,符合手术适应证。若以改善临床症状、提高生活质量为主要治疗目标,可考虑行三尖瓣介入治疗,首选T-TEER或瓣环成形术。

- End -

“北三心声”丨第18期:54岁男性急性心梗并发心原性休克,心脏压塞,连环并发症下的救治策略揭秘!

北三心声第17期 | 34 岁患者连续室速+右冠异常+心肌纤维化,北三 MDT 团队破局救治!

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动