CHC 2025丨跨界融智,破界立新:结构性心脏病交叉前沿论坛成功举办!

浏览量:662

CHC 2025

为推动结构性心脏病领域前沿交叉学科发展,促进多学科交叉融合、创新探索与交流合作,2025年9月27日,中国心脏大会(CHC)2025“结构性心脏病交叉前沿论坛”在北京国家会议中心成功举办。此次论坛汇聚国内多所高校、科研机构和医院的顶尖专家学者,通过精彩纷呈的专题报告与深度研讨,共享实践经验与前沿成果,为结构性心脏病诊疗领域注入新思考与新动力。

跨界融智,破界立新

专题讲座纵览交叉热点

思维碰撞启迪“心”征程

结语

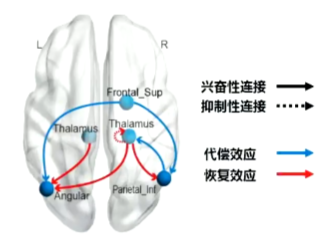

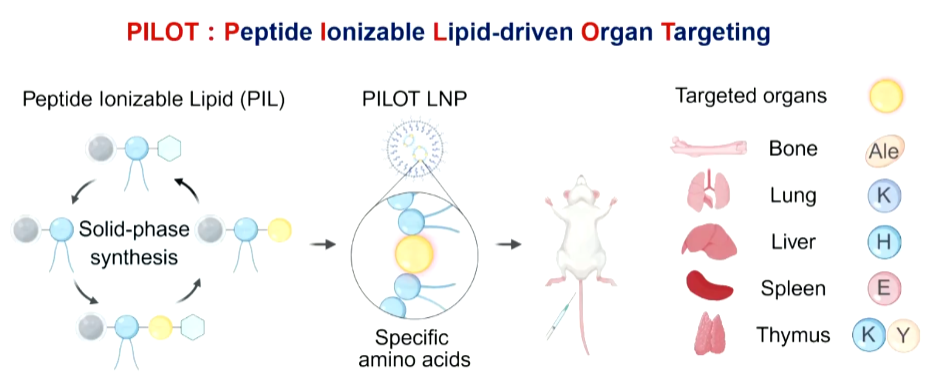

结构性心脏病是当前心脏病诊疗领域极具活力的领域之一,相关前沿探索持续向纵深推进,多学科交叉融合态势显著。本次CHC 2025“结构性心脏病交叉前沿论坛”圆满落幕,为来自医学、工程、化学等学界同仁搭建了一个跨越学科壁垒、激发创新火花的高水平交流平台。展望未来,期待以此次论坛为契机,进一步促进学科深度交叉、资源高效整合,共同助力结构性心脏病诊疗事业迈向精准化、智能化、个性化的新阶段。

-end-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动