EHJ | 上海市胸科医院心内科团队:线性脉冲场导管精准消融治疗左心耳尖端起源房速一例

左心耳是房性心动过速的罕见起源部位。据文献报道,该部位起源的局灶性房速约占总数2%-3%,其发病机制归因于局部组织在解剖结构与电生理特性的高度异质性。当前针对左心耳起源性房速的治疗策略包括左心耳结扎术与电隔离术。

鉴于心脏穿孔及血栓栓塞等潜在风险,导管消融术在此领域的应用仍面临技术挑战。在现有消融方式(冷冻消融、射频消融与脉冲场消融)中,脉冲场消融凭借其非热效应机制及较低的接触力要求,可能成为最具应用前景的选择。

近期,上海市胸科医院心血管内科团队在《欧洲心脏杂志》(European Heart Journal)上发表的一例病例,为左心耳起源性房速的消融治疗提供了全新思路。

核心要点:

·左心耳(Left Atrial Appendage, LAA)是房性心动过速的罕见起源部位。

·对于左心耳起源的复发性房速,因左心耳壁相对较薄,且行左心耳电隔离时血栓栓塞风险会升高,故治疗具有一定挑战性。

·采用线性尖端脉冲电场消融导管,无需行左心耳电隔离,直接对左心耳内的房速病灶进行消融。

病例介绍

患者男性,14岁。近3个月来频发心悸,发作时伴轻度胸闷,无其他伴随症状。无心律失常或猝死家族史。外院心悸发作时,心电图示房速,心率130次/分。患者先后接受美托洛尔及普罗帕酮治疗,症状均未缓解,遂转至当地心脏电生理中心。

心内电生理检查提示房速起源于左心耳尖端。外院尝试在最早激动点行射频导管点状消融(40 W,60s∗4),但术后次日同一类型房速复发,症状持续存在,故转至我院。

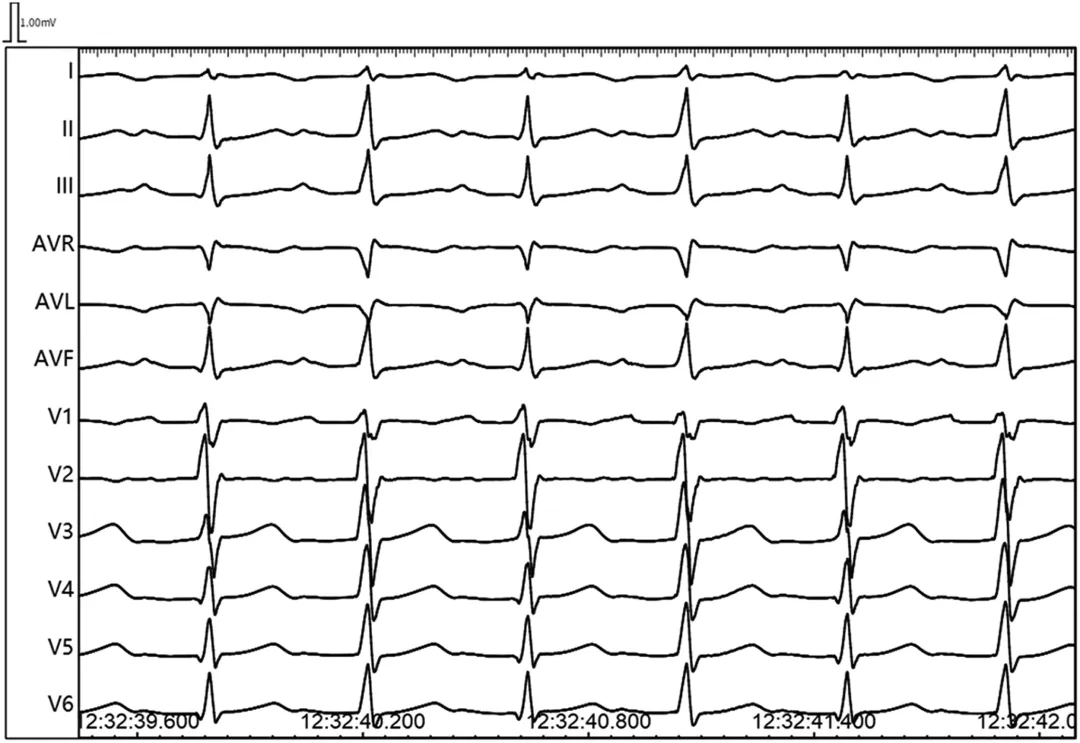

至我院后,心悸发作时心电图再次记录到房速(图1)。超声心动图提示存在小型卵圆孔未闭,余无异常。

图1 心悸发作期间12导联心电图显示为房性心动过速(走纸速度:100 mm/s)。V1导联及下壁导联可见正向P波,符合 AT 起源于左心房高位的特点;后续电生理(EP)检查证实,该 AT 起源于左心耳(LAA)尖端。

治疗过程

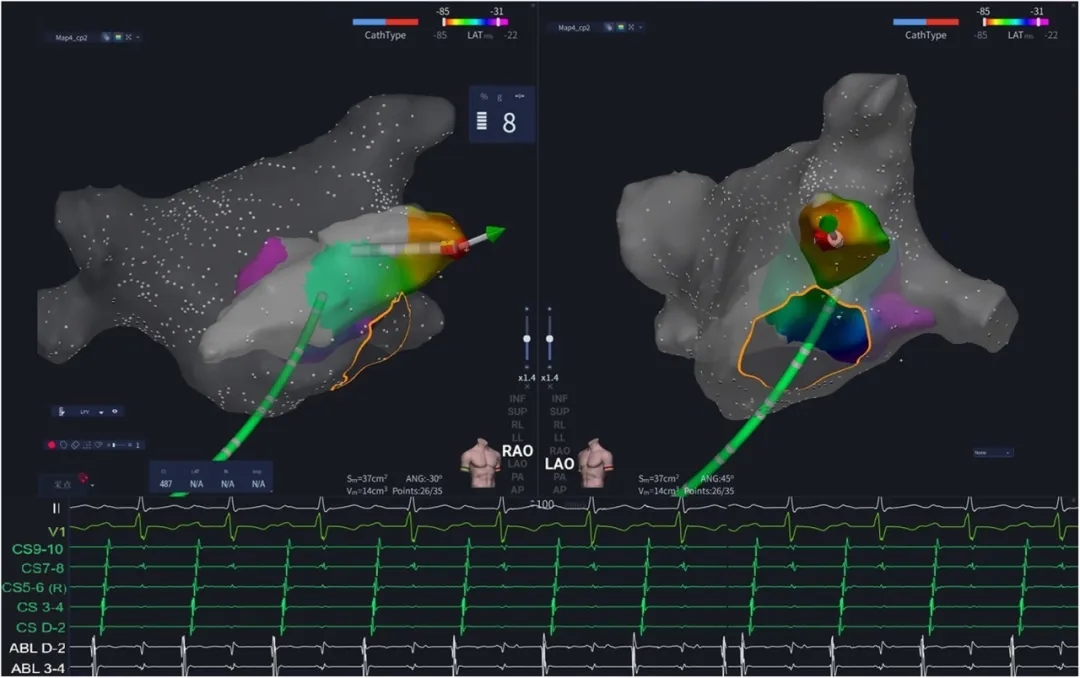

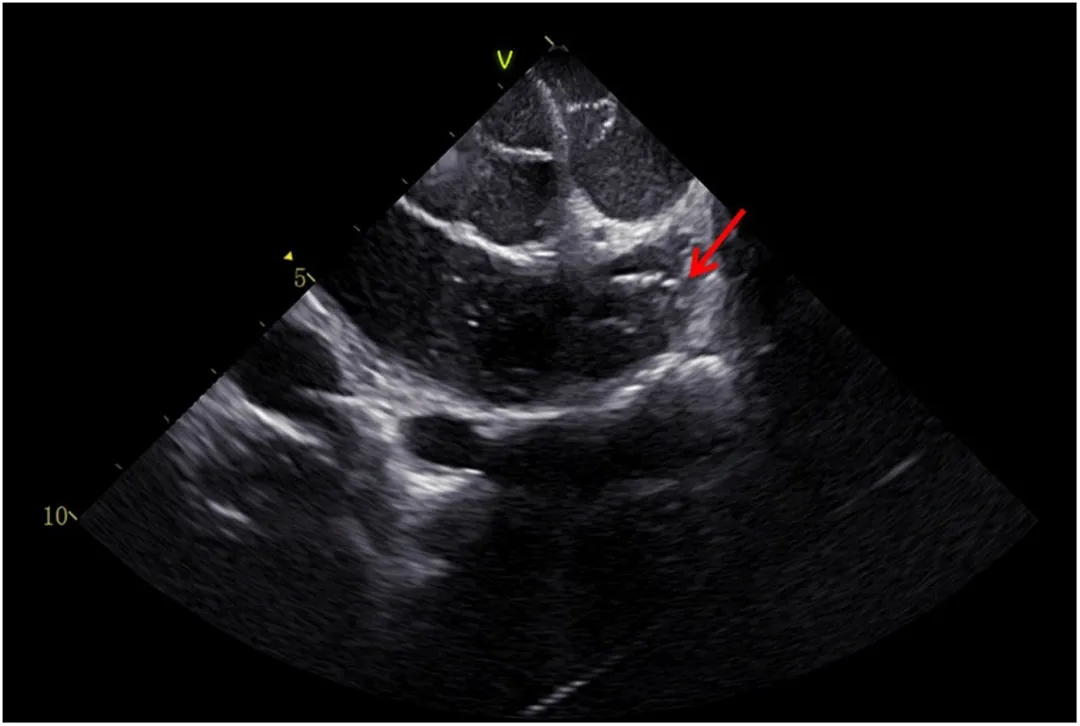

患者于我院全身麻醉下行心内电生理检查,明确房速起源位于左心耳尖端(图2),心动周期约480 ms。导管头端位置经心腔内超声(图3)确认。

图2 电生理检查中的三维激动标测显示,房速起源位于左心耳尖端,其心动周期约为480 ms。

图3 心腔内超声图像显示,消融导管头端位于左心耳尖端邻近区域。

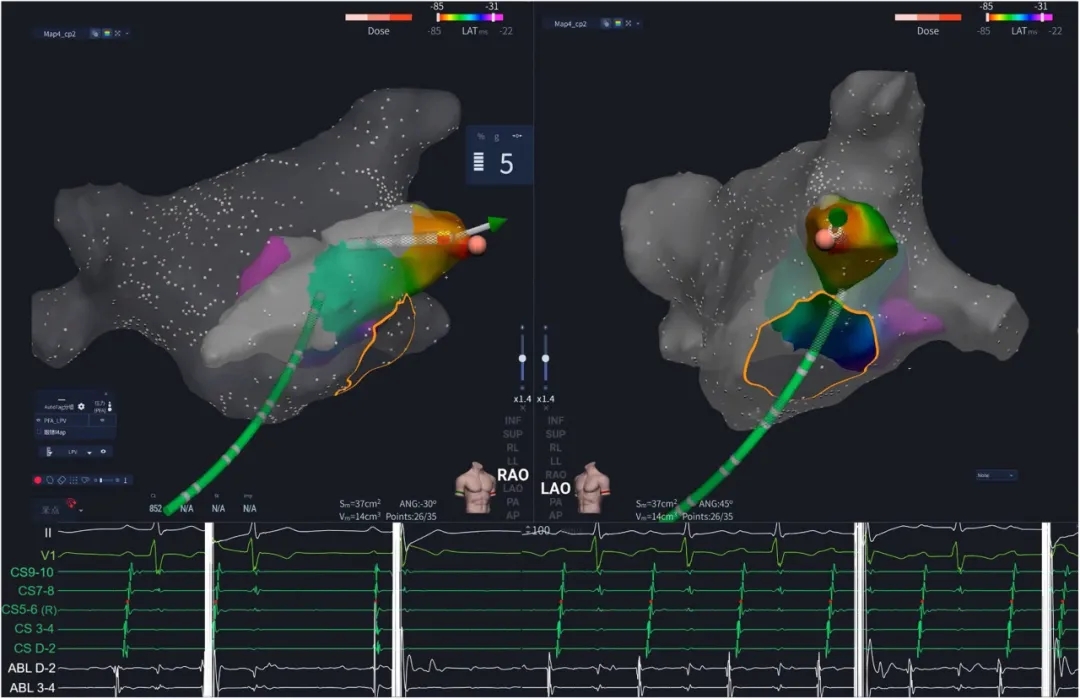

术中选用线性尖端脉冲场消融导管进行消融,参数设置为5个脉冲序列、每序列持续时间5秒、接触压力10克、电压1800 V。房速于第3个脉冲序列的第3秒终止(图4)。随后对靶点及周边区域补充发放能量以巩固疗效。

图4 心内电图记录显示,房速于第3个脉冲序列的第3秒内终止。

消融结束后,经异丙肾上腺素及心房burst刺激均未能诱发房速。术后标测显示左心耳电位无延迟,证实未出现左心耳电隔离。经心腔内超声确认无心包积液后结束手术。

随访与转归

患者术后恢复良好,未再使用任何抗心律失常药物。术后给予利伐沙班15mg每日一次口服抗凝治疗,一个月后停药。术后3个月随访复查心电图正常,无临床症状。至消融术后5个月,患者仍保持无症状状态。

讨论

左心耳是房性心动过速的罕见起源部位。在2019年ESC室上性心动过速管理指南中,导管消融是复发性局灶性房速的首选治疗方案(IB类推荐),但针对左心耳起源灶的导管消融尚存技术挑战。

脉冲场消融通过电脉冲诱导非热能性细胞死亡,是一种具有潜在安全优势的新型消融技术。该技术利用微秒至纳秒级瞬时电脉冲形成强电场,通过细胞膜微孔效应促使靶细胞凋亡。脉冲场消融对导管接触力要求较低,并能显著减轻对邻近组织的热损伤,因而较为适用于左心耳区域起源的心律失常消融。值得关注的是,尽管避免了热效应,动物实验与临床研究均证实其可能形成持久且透壁的消融病灶。若消融区域毗邻冠状动脉,可能诱发冠状动脉痉挛等特殊并发症。

在既往报道中,有学者采用网状头端射频/脉冲场复合导管,通过左心耳电隔离成功治疗难治性左心耳起源房速。本案例则首次证实,使用线性头端脉冲场消融导管可在不实施左心耳电隔离的前提下,安全、有效地消除左心耳尖端起源的复杂房速。但需要特别注意的是,本病例为儿童患者,脉冲场消融对发育期心肌的长期影响尚未明确,因此需进行严密随访。

据现有文献检索,此为首批报道采用线性头端脉冲场导管实施此类精准消融的案例之一。尽管仍需更多临床数据支持,但在具备丰富经验的医院中,线性头端脉冲场导管精准消融有望成为左心耳起源复发性局灶性房速的优选治疗方案。

图文来源:Wu S, Zou G, Guo J, Liu X, Jiang W. Atrial tachycardia of left atrial appendage origin treated with pulsed field ablation using a linear-tip catheter: a case report. Eur Heart J Case Rep. 2025 Sep 23;9(10):ytaf470. doi: 10.1093/ehjcr/ytaf470. PMID: 41050531; PMCID: PMC12495031.

本文为医谱原创,转载请标注来源

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动