JAHA丨上海新华医院研究确立房颤合并心房功能性二尖瓣反流分层治疗策略:中度胸腔镜消融,重度外科成形

心房功能性二尖瓣反流( AFMR)是一种继发于左心房结构或功能异常的功能性二尖瓣反流,常见于非阵发性心房颤动(AF)患者。AFMR与房颤之间常形成恶性循环,相互加剧,导致心力衰竭症状加重、卒中风险增加,进而引起患者预后不良及全因死亡率上升。然而,目前关于AFMR与房颤共病状态的研究仍较为有限。

近期,上海交通大学医学院附属新华医院心胸外科团队根据AFMR合并房颤患者的二尖瓣反流严重程度以及心律控制治疗情况,提出:对于中度房性功能性二尖瓣反流(MAR),通过胸腔镜手术进行节律控制是首选,维持窦性心律(SR)后可逆转心脏结构并减轻反流;对于重度心房二尖瓣反流(SAR/SPR),则需采用成功率更高的CMP IV外科消融术联合二尖瓣成形术,在根治房颤的同时直接修复瓣膜结构异常,从而有效阻断疾病进展,避免心力衰竭的发生。

研究方法

该研究回顾性纳入了2017年1月至2023年1月期间收治的145例心房颤动(AF)合并二尖瓣反流(MR)患者。根据二尖瓣反流的严重程度和病因,将患者分为3组:中度房性功能性二尖瓣反流组(MAR,33例)、重度房性功能性二尖瓣反流组(SAR,56例)以及重度房性原发性二尖瓣反流组(SPR,56例)。治疗策略方面,MAR组接受单侧胸腔镜房颤手术,SAR组与SPR组则接受二尖瓣成形术联合Cox-Maze IV手术。研究对各组患者的基线资料及术后疗效进行了统计分析。

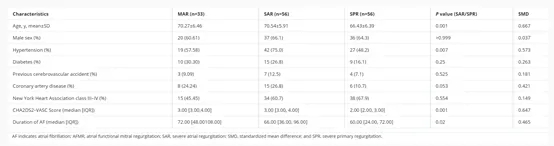

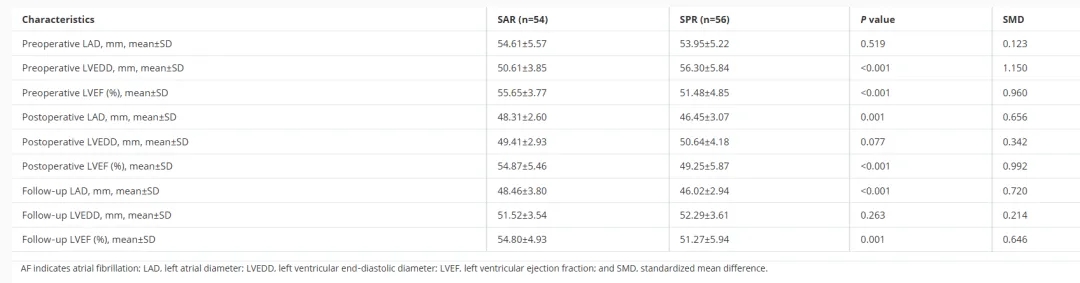

表1 3组患者基线特征

研究结果

在平均2.6±1.1年的随访期内,MAR组中有23例患者维持SR,其中二尖瓣反流情况改善者26例,无变化者6例,加重者1例;且SR与二尖瓣反流减轻显著相关(P=0.0002),但SR维持率在SAR组与SPR组间无显著差异(SAR组79.6% vs SPR组87.5%)。此外,超声心动图显示SAR组中47例无反流,4例轻度反流,1例中度反流,且SAR组的左心房直径始终大于SPR组(P<0.001)。

1.房颤合并中度二尖瓣关闭不全的临床结果

对于房颤合并中度二尖瓣反流的患者,采用单侧胸腔镜房颤手术治疗安全可行,所有病例均未发生中转开胸或围手术期死亡。该术式短期疗效显著,出院时SR维持率高达90.9%,且超八成患者二尖瓣反流程度获得显著改善。远期随访显示,SR维持率为69.70%,近九成患者反流程度保持稳定或持续改善,心脏结构与功能参数维持稳定,证实了该治疗策略的持久有效性。

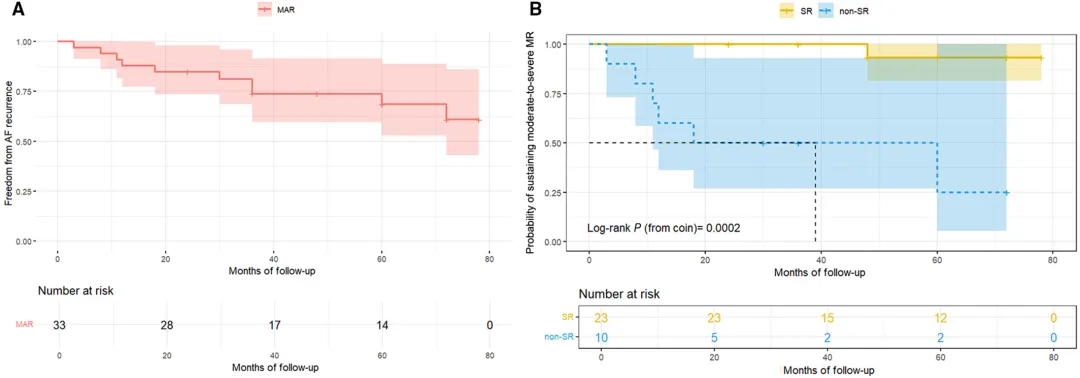

图1 6年无AF复发的Kaplan-Meier曲线以及合并和不合并SR患者二尖瓣反流减少的比较

A,房颤和中度AFMR无房颤复发患者的六年Kaplan-Meier曲线。B、与无SR患者相比,AF合并中度AFMR患者的SR维持治疗获益二尖瓣反流减少(P=0.0002)

2.节律控制对MAR组心脏重构和二尖瓣反流的影响

在MAR患者中,根据术后是否维持SR进行分组比较,结果显示,维持SR的患者二尖瓣反流程度显著减轻(P=0.0002,图1B),并促进左心房逆向重构,且该获益随着随访时间延长更为显著。具体而言,术前和出院时两组左心房直径无显著差异,但至末次随访时,SR组左心房直径显著缩小至45.04±3.48mm,非SR组为49.60±4.81mm,组间差异具有统计学意义(P=0.004,图2A)。

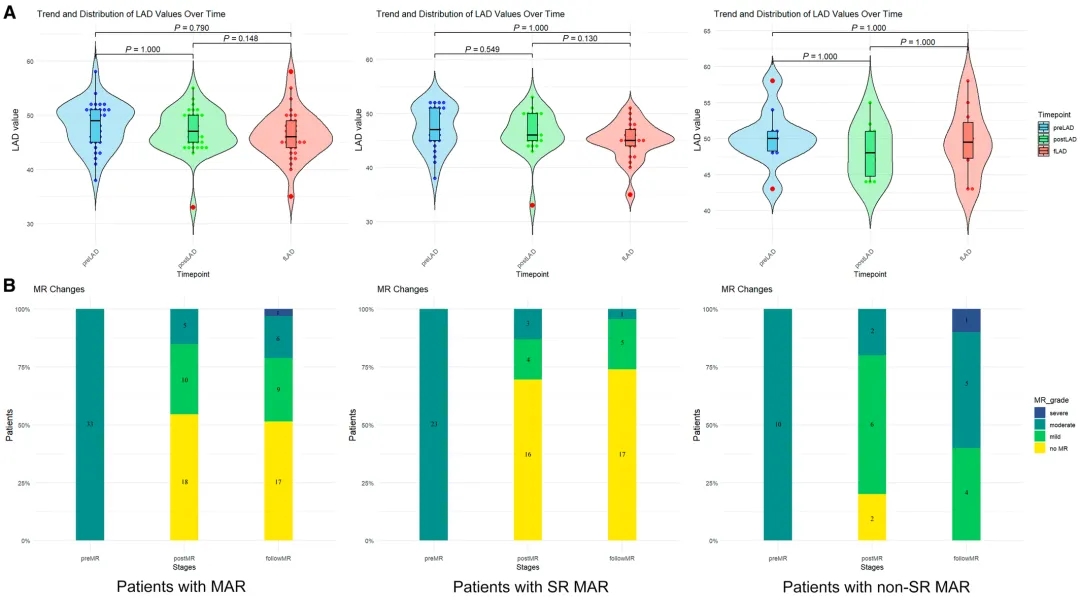

图2 比较有和没有SR的患者左心房直径以及胸腔镜AF手术后二尖瓣反流程度的变化

A.不同时间点(术前、术后、最后随访时)中度AFMR和AF患者左心房直径的比较。末次随访时,SR患者左心房直径为45.04±3.48mm,无SR患者左心房直径为49.60±4.81mm(P=0.004),差异有统计学意义。B.中度AFMR和AF合并SR患者二尖瓣反流程度的相应变化。

3.AF合并重度AFMR的临床结果

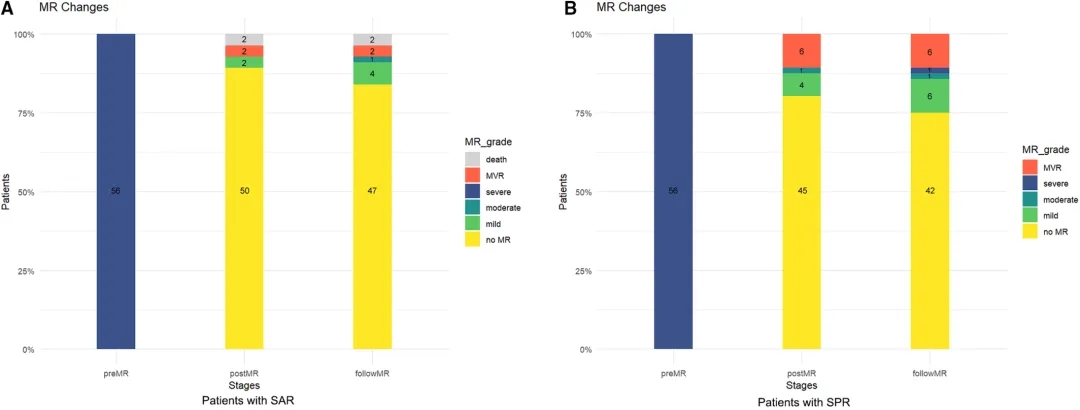

SAR组患者中,所有56例患者均完成二尖瓣手术、Cox-Maze IV手术及其他相关术式。术后30天内死亡2例,死因分别为急性呼吸窘迫综合征与肺部感染。

出院时,50例患者(92.6%)恢复并维持SR;二尖瓣反流程度亦显著改善,其中50例无反流,2例为轻度反流。超声心动图显示,出院时左心房内径较术前显著缩小(P <0.05),而左心室舒张末期内径与左心室射血分数与术前相比无统计学差异。

经过平均2.6年的随访,SAR组中末次随访时79.6%的患者仍维持SR,二尖瓣反流程度为无(47例)或轻度(1例)的患者为48例;且左心房内径显著小于术前(P<0.05)。

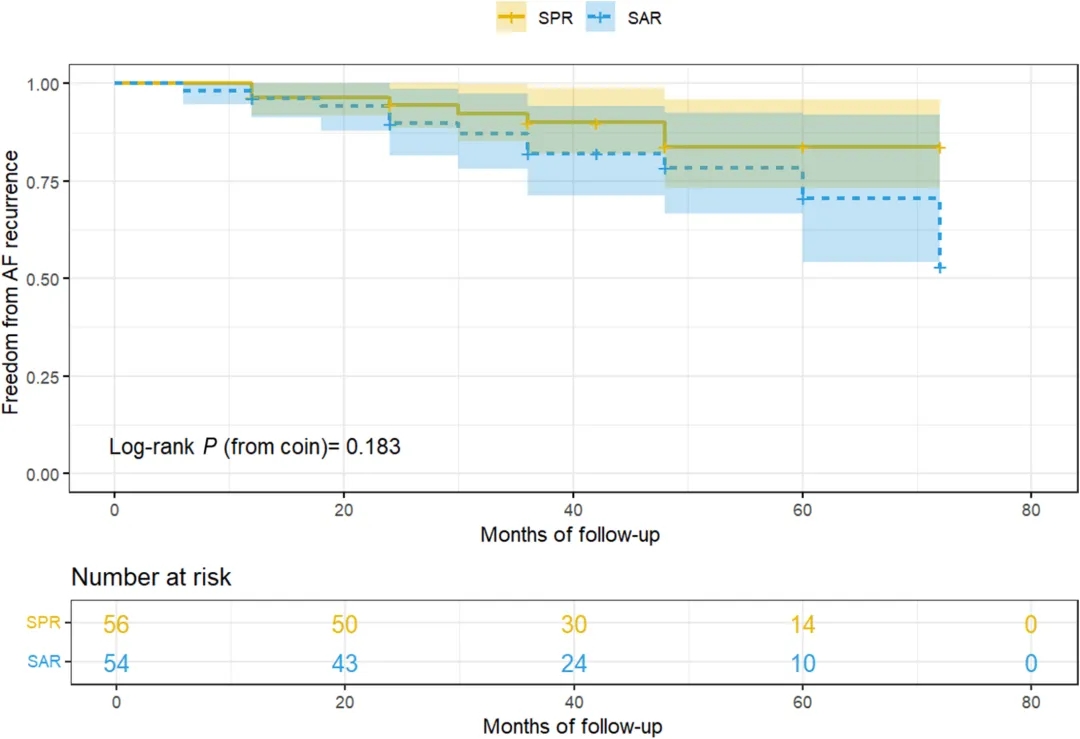

图3.伴有AF的严重心房功能性二尖瓣反流患者和伴有AF的严重原发性二尖瓣反流患者的AF无复发KM曲线

KM曲线显示Cox-Maze IV手术后3组之间没有统计学差异

4.SAR组与SPR组围术期数据对比

SAR组与SPR组患者围术期资料比较显示,SAR组患者年龄显著高于SPR组,房颤病程更长,且术前合并症更多。所有患者均接受CMP-IV手术,术中主要采用二尖瓣成形术,部分患者行二尖瓣置换术(SAR组:3例生物瓣;SPR组:生物瓣与机械瓣各3例),另有其他伴随手术同期完成。

在围术期结局方面,SPR组无死亡病例,SAR组术后并发症发生率略高。心律转归分析显示,出院时两组患者恢复SR的比例相近(SAR组92.6%vs.SPR组91.1%);至末次随访时,SAR组SR维持率为79.6%,SPR组为87.5%,组间差异无统计学意义。两组在无房颤复发生存率方面亦未见显著差异。

表2 SAR组和SPR组的术后并发症

5.SAR组与SPR组二尖瓣反流及心脏重构情况对比

术前超声心动图显示,SAR组与SPR组在二尖瓣反流的Carpentier分型上分布差异显著,且SPR组左心室直径大于SAR组,射血分数显著更低。出院前及末次随访时,两组患者二尖瓣反流程度均较术前显著改善。然而,在整个随访期间,SAR组的左心房直径始终大于SPR组,而两组在左心室直径和射血分数方面的差异随时间推移消失。

表3 SAR组和SPR组心功能重构的比较

图4 SAR组和SPR组反流程度比较

术后严重心房功能性二尖瓣反流(A)和严重原发性二尖瓣反流(B)AF患者的二尖瓣反流程度

6.房颤复发危险因素分析

Cox多因素分析显示,在MAR组中,房颤复发与反流未减少和左心房直径减小独立相关,且该关联不受年龄、CHA₂DS₂–VASc评分或术前术后左心房直径的影响。在SAR组中,房颤复发唯一危险因素是术后左心房直径>50mm,而与年龄、房颤病程等因素无关;在SPR组中,房颤复发则与术后左心房直径>50mm及存在残余二尖瓣反流显著相关,同样未发现与其他因素有关联。此外,本研究未能在任何组别中识别出MR复发的危险因素。

结论

AF与MR会相互加剧形成恶性循环。治疗的关键在于根治房颤这一始动因素。根据二尖瓣反流程度应采取不同策略:

对于中度反流,通过胸腔镜手术进行节律控制是首选,维持SR后可逆转心脏结构并减轻反流;

对于重度反流,则需采用成功率更高的CMP IV外科消融术联合二尖瓣成形术,在根治房颤的同时直接修复瓣膜结构异常,从而有效阻断疾病进展,避免心力衰竭的发生。

本文为医谱学术原创,转载请标注来源!

文献来源:https://doi.org/10.1161/JAHA.124.039019专业的心血管医生学术交流平台

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动