EUR J HEART FAIL | 心衰中心认证有效助力心衰管理、改善患者预后

近日,复旦大学附属中山医院葛均波院士、周京敏教授与北京医院杨杰孚教授团队,基于心衰中心数据库开展研究,系统展示了心衰中心认证的体系化干预如何在真实世界中转化为GDMT实施的改进与结局的改善,相关成果以“Nationwide implementation of heart failure therapies: National Heart Failure Center Accreditation Program (HF-CAP) in China”为题发表于European Journal of Heart Failure(IF=10.8)。

研究背景

心力衰竭是全球重大公共卫生问题,导致严重的疾病负担和巨大的医疗支出。中国约有1210万心衰患者(占全球>10%),年相关医疗费用超2500亿元。尽管心衰的治疗在过去几十年取得了巨大进展,全球指南不断更新,但指南推荐和临床实践之间仍存在巨大差距,真实世界中GDMT的启动、优化与长期维持面临多重困难。针对这一问题,欧美国家开展了系列的质量改进项目以期改善心衰管理和患者预后,如美国的GWTG-HF项目等,但遗憾的是未能显示预期效果,且不同研究得出结论不一致,有待进一步探索。

我国地域广阔,对于心衰管理存在较大的地区、人员差异,为提升心衰管理质量、实现管理的标准化和同质化,2016年中华医学会心血管病学分会心衰学组联合苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院启动“心衰中心认证项目”(HF-CAP)。本研究针对该项目,重点评估:①认证进程与出院后心衰再住院和心血管死亡的关系;②认证年限增加是否对应结局的梯度改善;③出院后随访方式(门诊/电话)对结局的影响。

研究方法

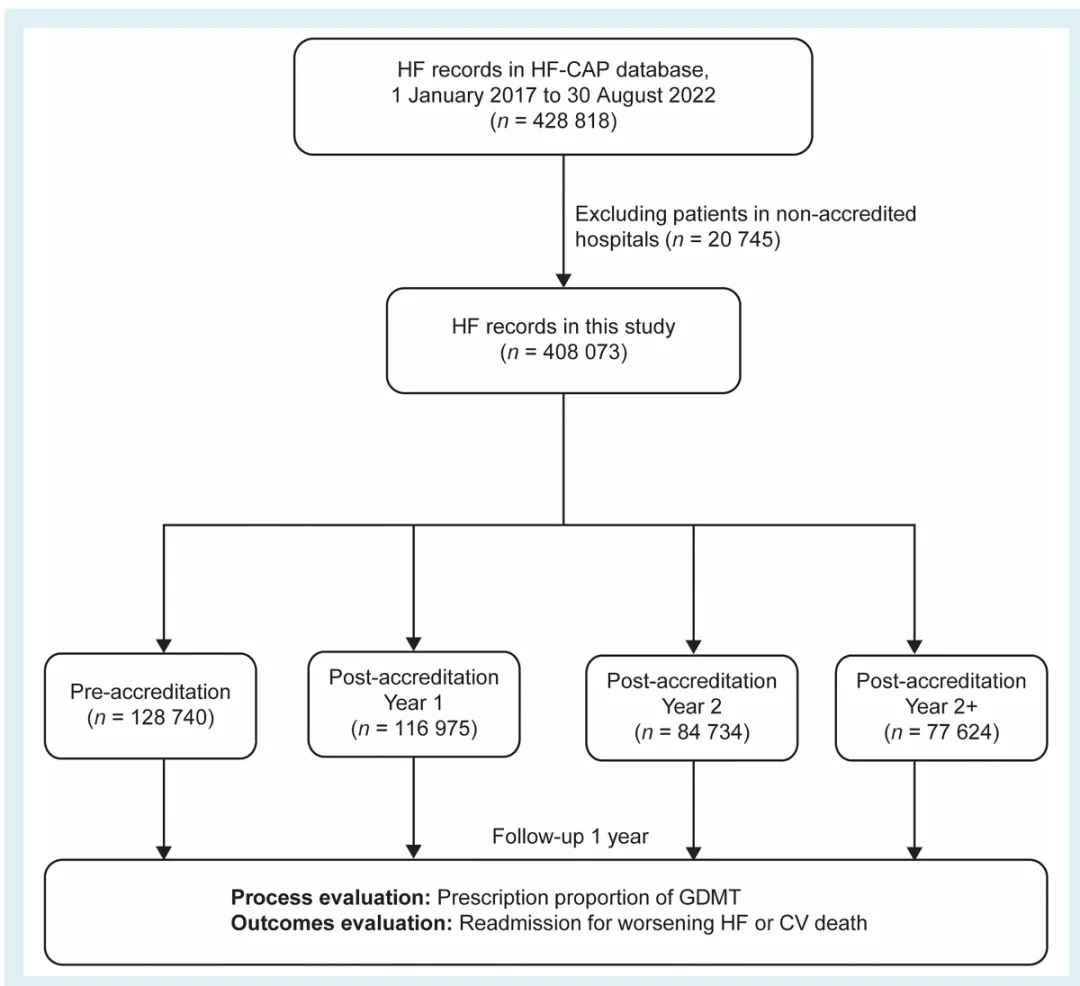

研究采用前瞻性队列研究设计,纳入2017-01-01至2022-08-30期间成功通过心衰中心认证医院的住院心衰患者,按患者入院时间与该中心通过认证时点的关系分为四组:认证前6–12个月(Pre)、认证后0–12个月(Y1)、认证后12–24个月(Y2)和认证后24个月以上(Y2+)。主要终点为出院后1年心衰再住院或心血管死亡的复合终点;次要终点为对该复合终点各组分事件的单独分析;同时探索了随访方式(门诊/电话)与结局的关系。

结果

1.基线特征

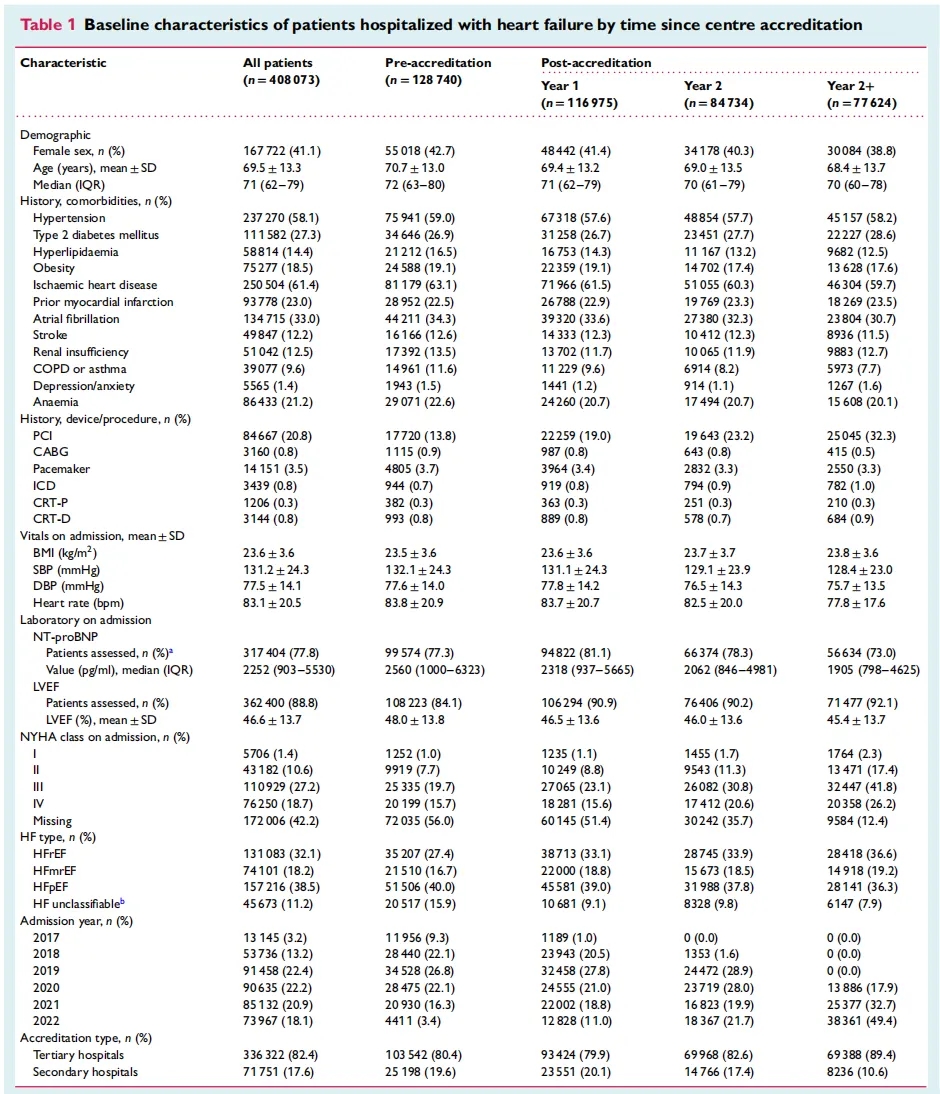

研究最终纳入来自646家医院的408,073例住院心衰患者。

患者总体平均年龄69.5岁,女性占41.1%。在基线特征方面,与Pre组相比,Y2+组既往行PCI的比例、入院时完成超声心动图检查的比例更高。住院期间死亡率随认证年限增加而持续降低(Y2+为4.3%,低于Pre的5.6%,趋势检验p<0.001)。

2.GDMT的使用比例

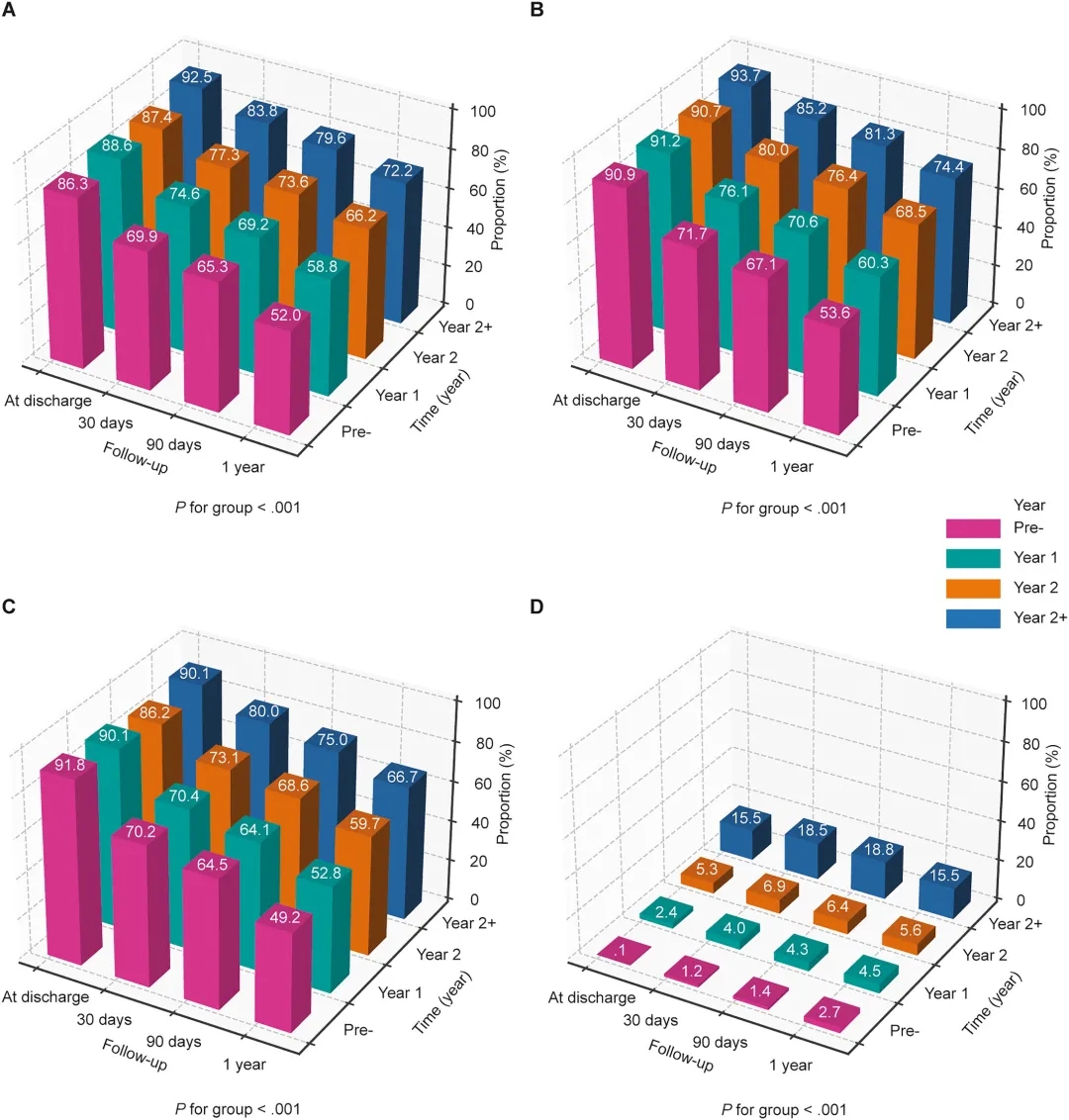

ACEI/ARB/ARNI、β受体阻滞剂与MRA的使用率,出院后1年与出院时比较,均存在一定幅度下降,但随认证年限增加,出院使用率更高、1年维持治疗率更高:Y2+组出院时三类用药覆盖率均>90%,1年时治疗率仍保持在>65%。总体趋势显示,认证时间越长,出院时GDMT使用率越高,出院1年使用率降幅越小(趋势检验均p<0.001)。

3.主要终点(1年心衰再住院和心血管死亡)

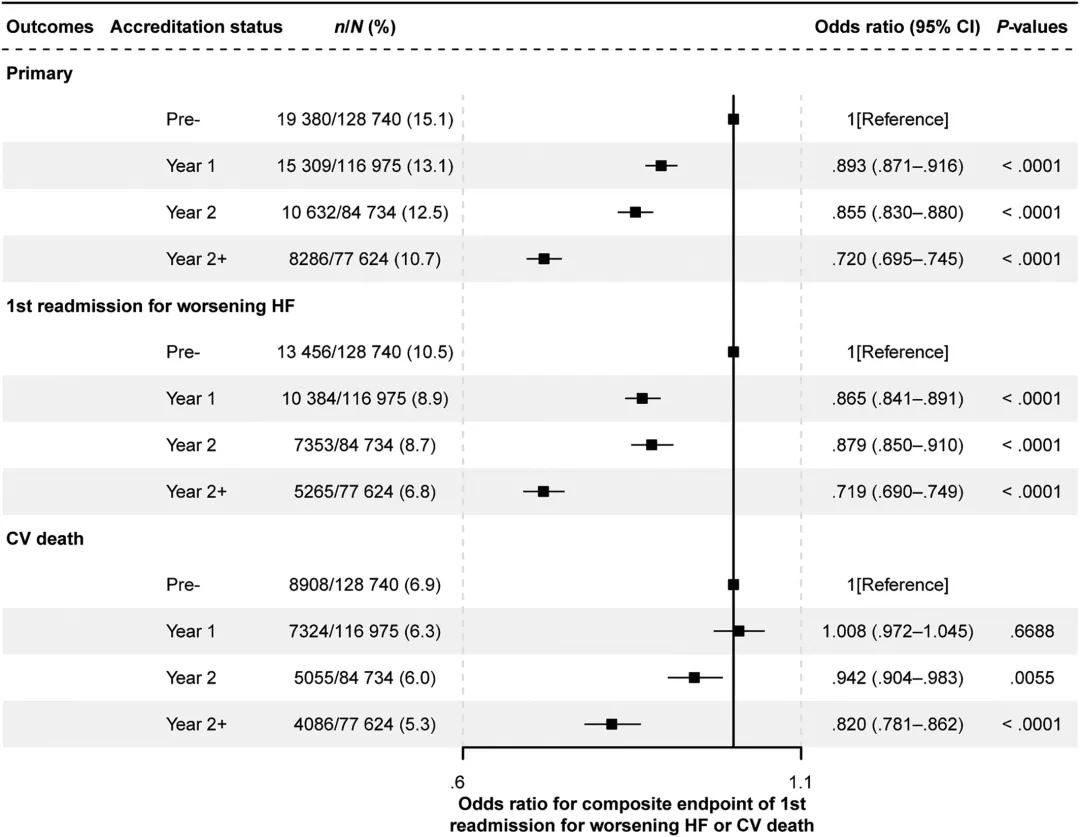

经过充分的多变量调整以控制混杂,认证年限与主要终点风险呈时间梯度递减关系:相较 Pre,Y1、Y2、Y2+ 的 OR 依次为 0.893(95%CI 0.871–0.916)、0.855(0.830–0.880)与 0.720(0.695–0.745)(均 p<0.0001);次要终点1年心衰再住院、1年心血管死亡的发生率亦随认证年限递增而递降,呈现一致的时间梯度效应。

值得注意的是,心衰再住院在Y1组已出现明显下降,而心血管死亡在Y2组开始明显下降。

4. 亚组分析

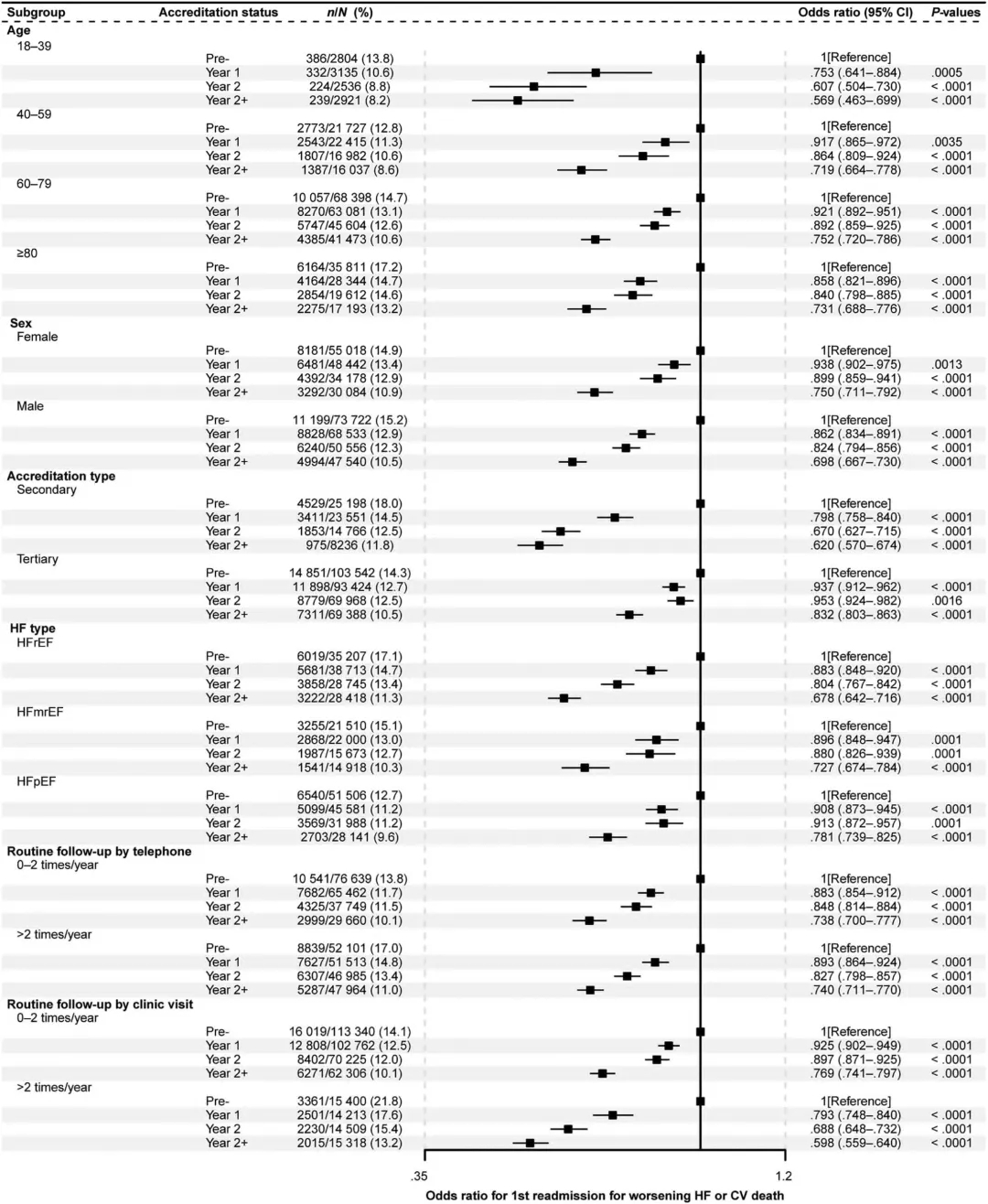

对年龄、性别、不同医院级别(基层版/标准版)、不同心衰类型进行亚组分析,结果显示:主要终点随认证年限增加而下降的趋势在几乎所有亚组中一致,提示该模式在不同级别医院与不同心衰患者亚群普遍适用,且在基层版的获益较标准版更为显著。

5. 随访方式与结局

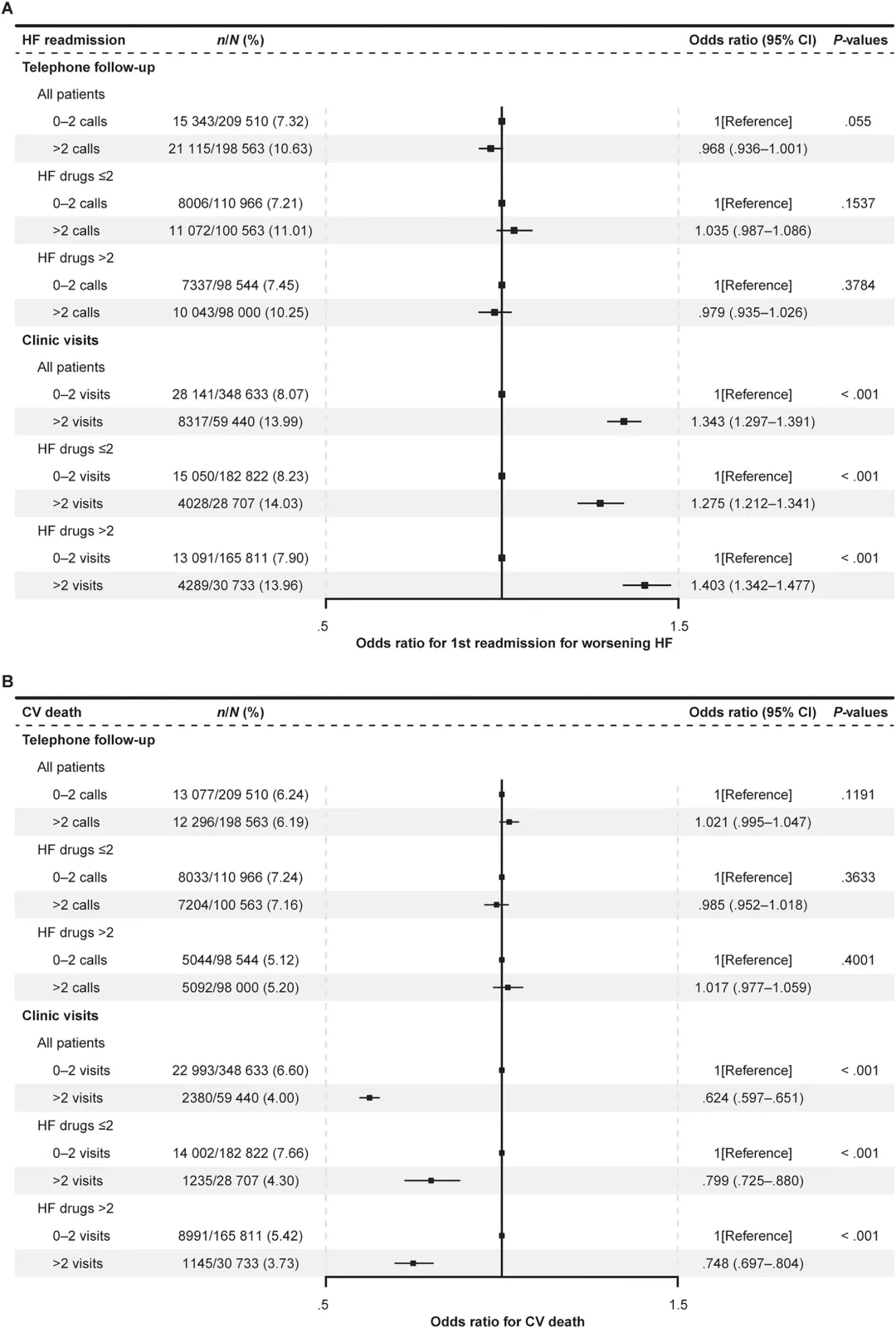

本研究同时探索了出院后随访方式与预后之间的关系。随认证进程推进,电话随访与门诊随访的比例均增加。但是,电话随访与终点事件关联不显著,而门诊随访与 1 年心血管死亡风险降低显著相关(OR 0.624,95% CI 0.597–0.651),提示出院后门诊评估并优化治疗可能与生存结局的改善相关,而电话随访可能只有助于收集数据而达不到优化治疗的目的。

研究意义

本研究通过覆盖全国的前瞻性注册研究,系统展示了心衰中心认证、持续质量改进、患者教育及随访管理的体系化干预如何在真实世界中转化为GDMT实施的改进与结局的改善:认证年限的增加与出院时GDMT处方率及1年维持治疗率的提高相关,并且心衰再住院与心血管死亡的风险呈现与认证年限增加明确相关的持续梯度下降。更为重要的是,这一效应在不同级别医院与不同心衰亚型中具有一致性,说明该模式具有良好的可推广性与公共卫生价值,且值得持续推广。

研究局限性

由于非随机对照试验固有的局限性,未知与未测量混杂(如地区实践差异、医师经验等)仍可能存在;项目未纳入未参与认证医院的基线数据,限制了外部比较并可能引入选择偏倚。未来,有待开展RCT研究进一步证实其有效性,并开展经济学评价探索成本-效果,为国家卫生政策的制定和推广提供更多循证依据。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动