ESC 2025丨PCI术后风险管理新视角:聚焦室性心律失常、可解释机器学习模型与数字疗法

2025年8月29日—9月1日,欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)在西班牙马德里盛大召开。会议期间,来自中国的多个研究团队就经皮冠状动脉介入治疗(PCI)相关研究成果进行了汇报展示。医谱学术对PCI预后相关的部分研究内容进行整理,以供临床参阅。

冠状动脉慢性完全闭塞血运重建对室性心律失常和心源性猝死的影响:一项系统评价和荟萃分析

中国医学科学院阜外医院 Sheng Su

研究背景及目的

冠状动脉慢性完全闭塞(CTO)是造成缺血性心脏病的重要原因之一。然而,对CTO病变进行血运重建是否可以预防室性心律失常(VA)和心源性猝死尚不清楚。因此,本研究进行了系统评价和荟萃分析,旨在探讨CTO血运重建与VA发生和心源性猝死之间的关系。

研究方法

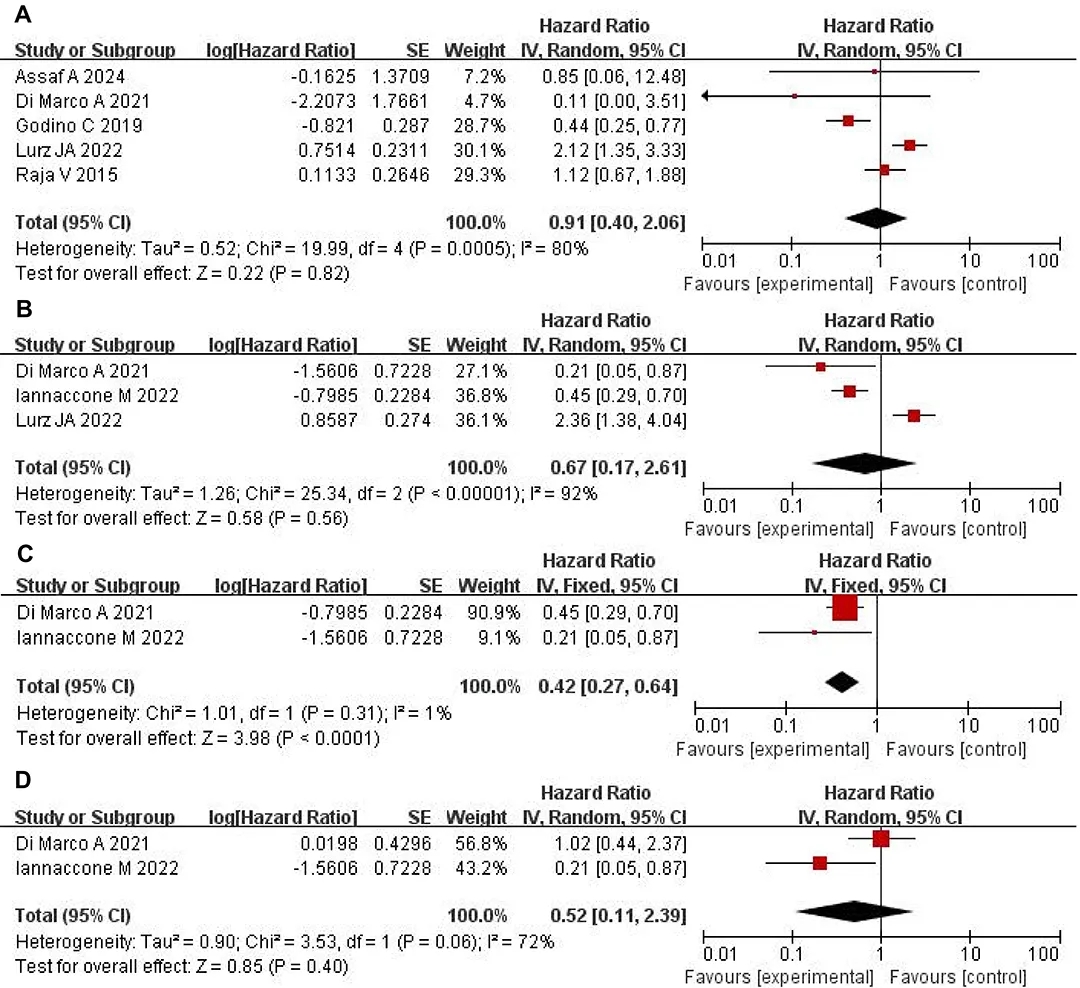

对PubMed和Embase数据库从建库至2024年7月发表的论文进行检索,确定主要终点是随访期间VA的发生率,包括室性心动过速/心室颤动/接受植入型心律转复除颤器(ICD)治疗。使用固定效应模型/随机效应模型进行meta分析估算合并风险比(pHR),进行敏感性分析以评估CTO血运重建对合并VA风险的影响。

研究结果

研究纳入10项研究共5,966名患者。荟萃分析表明,CTO血运重建可能与VA发生率降低有关,两者不存在显著的统计学意义(未调整HR=0.9,95%CI:0.40-2.06,I²=80%,P=0.82,调整后HR=0.67,95%CI:0.17-2.61,I²=92%,P=0.56)。在ICD患者中,CTO血运重建可显著降低VAs发生率(调整后HR=0.42,95%CI:0.27-0.64,I²=1%,p<0.01)。在心肌梗死相关CTO中,血运重建可降低VAs发生率(未调整HR=0.42,95%CI:0.27-0.64,I²=1%,p<0.01),调整后HR为0.52,未达到统计学意义(95%CI:0.11-2.39,I²=72%,p=0.40)。CTO血运重建可改善全因死亡率(调整后HR=0.54,95%CI:0.35-0.83,I²=0%,p<0.01),但对心源性猝死结局影响不大(调整后HR=1.00,95%CI:1.00-1.00,I²=43%,p=1.00)。

研究结论

meta分析表明,CTO血运重建可能与患者VAs风险降低有关,这种关系在ICD患者中尤为显著。但仍需进一步研究去证实。

PCI术后新发室性心律失常对预后的影响

中国医学科学院阜外医院 Sheng Su

研究背景及目的

室性心律失常是冠心病(CHD)患者死亡的常见原因。然而,行PCI后新发VA对患者预后的影响尚不清楚。本研究旨在探讨PCI术后VA发生的危险因素及其对预后的影响。

研究方法

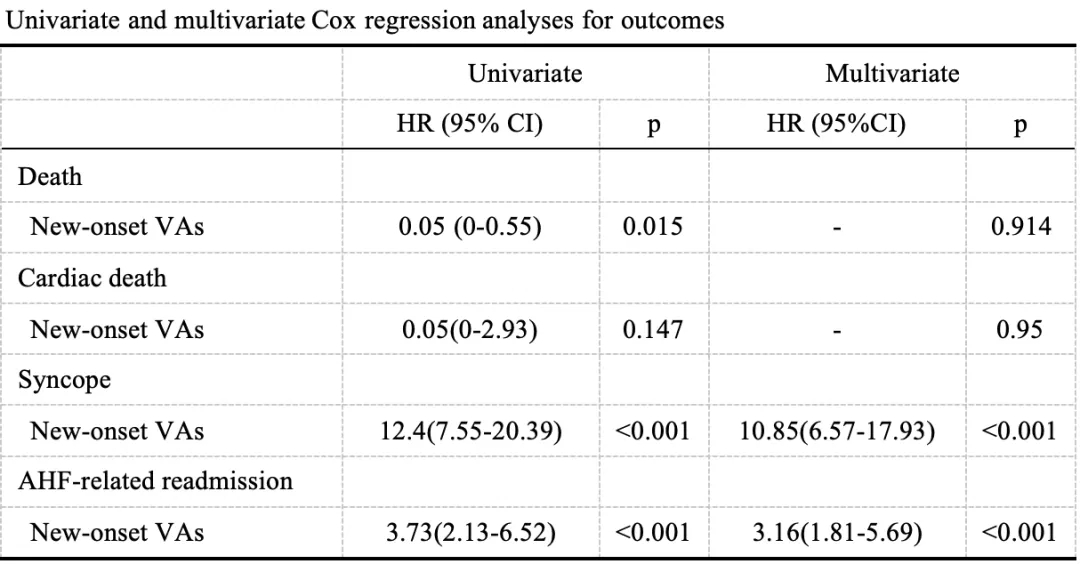

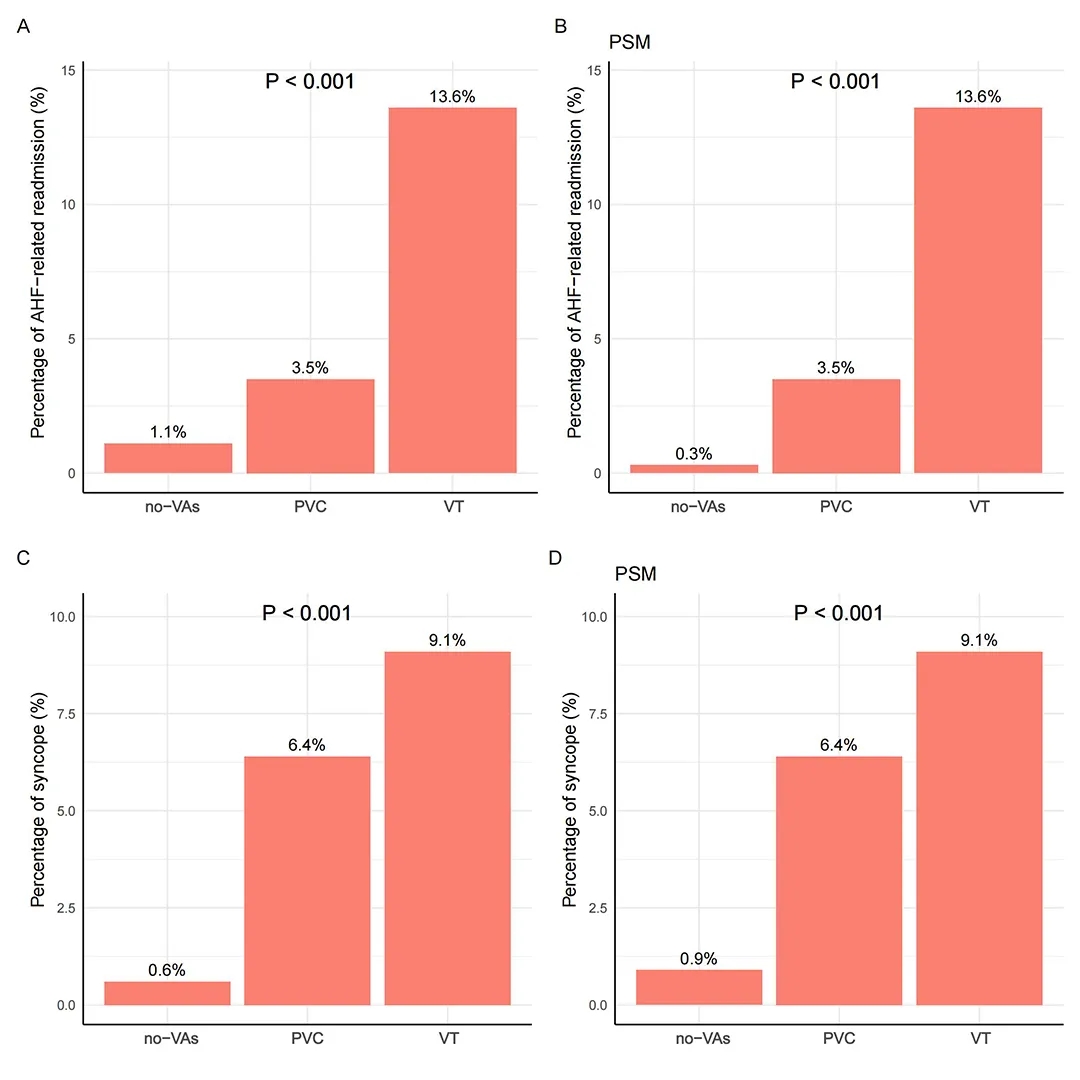

本研究新发VA定义为PCI术后48小时内发生的VA;主要终点为心源性猝死;次要终点为全因死亡、急性心力衰竭(AHF)相关再入院和晕厥。

研究结果

共纳入2013年1月至2013年12月入组接受PCI的患者9,431例。其中,336例(3.6%)患者在出院后随访期间出现新发VA。在6年的随访期间,共有368名患者死亡,117名患者因AHF住院,76名患者出现晕厥。多因素Cox分析表明,新发VA与全因死亡率或心源性猝死死亡率没有独立关联。

然而,新发VA组的晕厥率(6.5% vs. 0.6%,p<0.001)和AHF相关再入院率(4.2% vs. 1.1%,p<0.001)显著更高。新发VA被确定为晕厥和AHF相关再入院的独立危险因素。随访期间,高龄、PCI史、冠状动脉旁路移植术史被确定为新发VA的独立危险因素。

研究结论

虽然PCI后新发VA可能不会致命,但与晕厥和AHF相关再入院风险增加有关。

一种可解释机器学习模型预测脑出血后PCI患者1年死亡率

天津医科大学第二医院 Li Kun Huo

研究背景及目的

既往有脑出血(ICH)病史的患者接受PCI手术通常死亡风险较高,早期识别高危患者在临床实践中十分重要。本研究旨在开发和验证一种可解释机器学习模型(ML),以预测脑出血后PCI患者的1年全因死亡率(ACM)。

研究方法

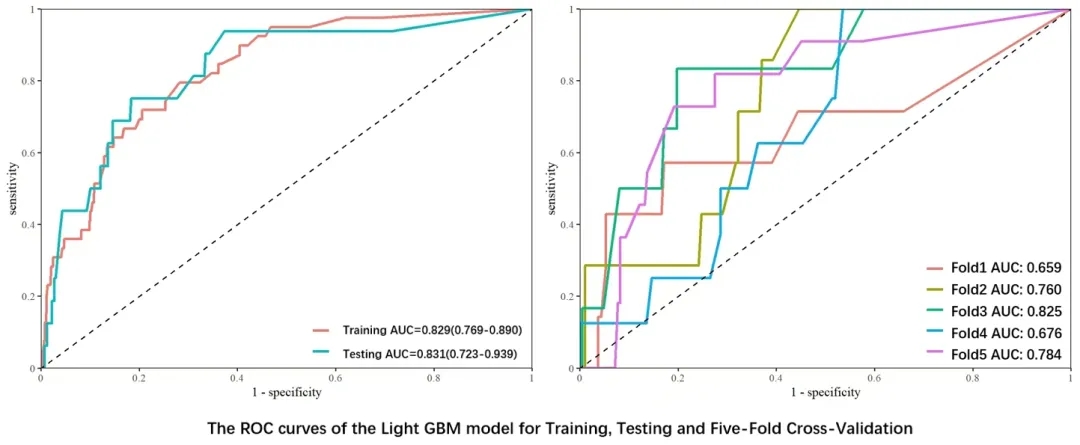

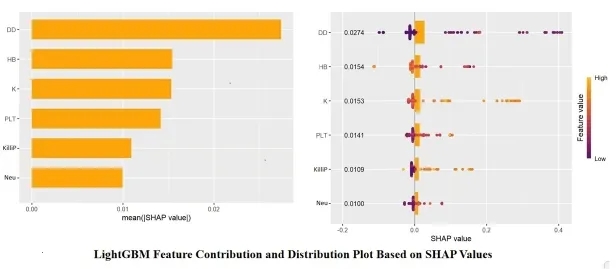

本研究数据选自2010年1月至2024年3月中国82家医院的多中心回顾性队列,共纳入1,379例既往有ICH病史的患者,均成功接受PCI,其中70%在训练集中,30%在测试集中。该数据集包含66个变量,涵盖人口统计学、合并症等。采用逻辑回归、K-Nearest Neighbor、随机森林、支持向量机、决策树、极限梯度提升、轻量梯度提升机(LightGBM)和深度神经网络等8种ML算法开发预测模型,并利用ROC曲线(受试者工作特征曲线)评估模型性能,并通过SHAP实现可解释分析。

研究结果

研究人群1年ACM发生率为3.99%。在8个模型中,LightGBM算法表现出最佳的预测性能。SHAP方法确定D-二聚体、血红蛋白、钾、血小板计数、Killip分级和中性粒细胞是关键特征。训练集中的LightGBM模型预测,既往ICH史患者行PCI后1年ACM的ROC为0.829(95%CI:0.769–0.890)。在内部验证集中,LightGBM模型的ROC为0.831(95%CI:0.722–0.939),灵敏度为0.750,特异性为0.723,准确度为0.724,F1评分为0.740。

研究结论

我们开发了一种可解释机器学习模型,用于预测既往有ICH病史的患者行PCI后的1年ACM。LightGBM模型展现出良好的预后预测潜力,可为患者管理优化提供依据。

数字疗法对接受PCI冠心病患者死亡率的长期影响:BAMA试验8年结果

北京大学第一医院 Yuxi Li

研究背景及目的

指南对于冠心病PCI术后患者二级预防药物治疗有明确推荐,但实际临床中患者长期用药依从性仍较低。在常规随访基础之上,使用一款基于手机App的自我管理数字疗法(DTx)系统可能是优化患者依从性的有效工具。

既往研究结果显示,DTx在介入治疗后对CHD患者的药物依从性具有短期益处。然而,短期使用DTx是否在干预结束后仍产生持续的临床获益,即所谓Legacy效应,仍待进一步探索。本研究旨在评估DTx对长期临床结局的Legacy效应。

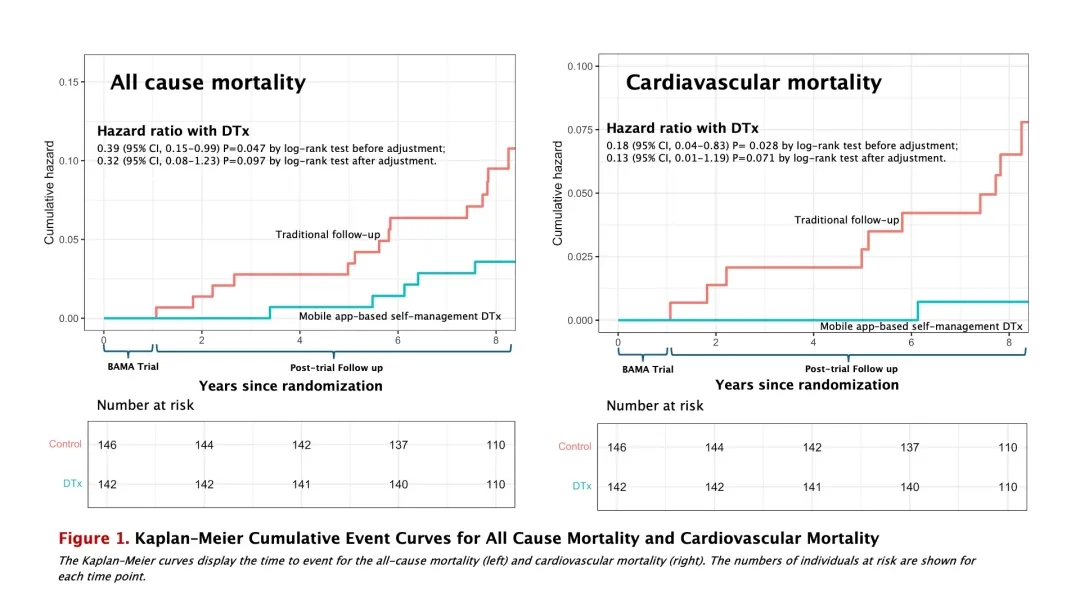

研究方法

BAMA研究是一项平行设计、开放标签、单中心的随机对照试验,于2016年4月和2018年6月进行,将300例冠心病患者按1:1的比例随机分组。干预组结合DTx进行定期随访,对照组则仅接受常规的医院随访护理。两组随访于2018年完成,参与者可以选择之后是否继续使用DTx。由于预算原因,DTx服务于2021年终止。在这项BAMA的扩展研究中,参与者在随机分组后接受了8年以上的随访,主要终点为全因死亡率,次要终点为8年内的心血管死亡率。采用Kaplan-Meier曲线和Cox回归分析研究DTx的Legacy效应。

研究结果

在BAMA研究最终分析的290例患者中,共收集到288例患者的主要终点、次要终点以及相关临床资料,其中2例(0.16%)失访。DTx干预组和对照组分别为142例(49.31%)和146例(50.69%),两组的基线特征相似。8年间,共发生22例(7.64%)死亡,其中13例(4.51%)为心血管死亡。即使所有患者都退出了DTx干预,但随机分配到DTx组的患者仍保持显著较低的全因死亡率(4.22% vs.10.95%,HR=0.39,95%CI:0.15-0.99,P=0.047)和心血管死亡率(1.41% vs. 7.53%,HR=0.18,95% CI:0.04-0.83,P=0.028)。即使在调整了初始研究期间12个月的临床特征和随访期间的平均LDL水平后,DTx干预组在临床结局方面仍然存在有利趋势,包括全因死亡率(HR=0.32,95% CI:0.08-1.23,P=0.097)和心血管死亡率(HR=0.13,95% CI:0.01-1.19,P=0.071)。

研究结论

初始研究期间12个月的DTx治疗与研究结束后8年随访期内生存改善的Legacy效应相关,这一发现强调了DTx通过早期行为-代谢调节改善长期生存结局的潜力。

内容及图片来源:ESC 2025官网

本文为医谱学术原创,转载请标注来源!

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动