ESC 2025丨 房颤管理前沿速递与突破!

2025年欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)暨世界心脏病学大会于8月29日—9月1日在西班牙马德里璀璨启幕。

会议期间,来自中国的多个研究团队就房颤相关研究成果进行了大会汇报。医谱学术特此整理,以供临床参阅。

首都医科大学附属北京安贞医院李起帆:射频消融术与二尖瓣反流的房颤患者的心血管事件减少相关

研究背景及目的

临床上,二尖瓣反流(MR)常与心房颤动(AF)共存,且患者预后较差。射频导管消融术(RFCA)已被证实是一种有效的节律控制手段,但其能否改善此类患者的预后仍存在争议。本研究旨在评估RFCA与合并中重度MR的AF患者心血管事件发生率之间的关联。

研究方法

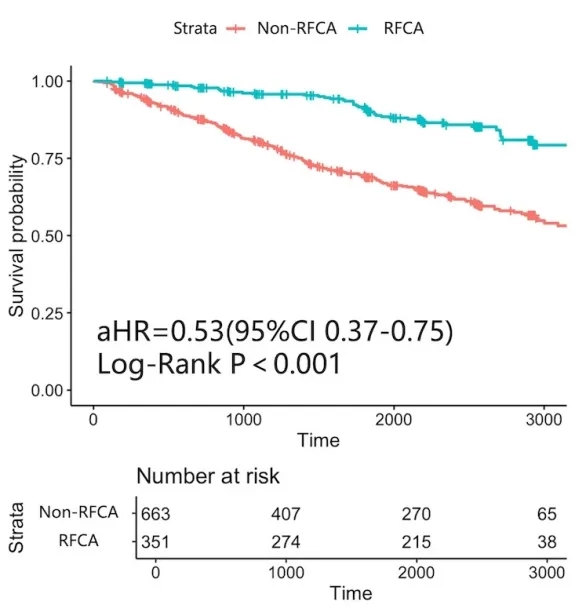

该研究为前瞻性观察性研究,纳入中国房颤注册研究中合并中重度MR的AF患者,并于基线时分为RFCA组与非RFCA组。采用倾向评分重叠加权法平衡两组基线特征。主要终点为心血管死亡、栓塞及大出血的复合事件,通过多变量Cox回归分析进行评估。

研究结果

研究共纳入1014例患者,其中女性占51.8%,平均年龄为68.83岁;中度MR占75.4%,中重度MR占8.4%,重度MR占16.2%;持续性AF占60.0%。RFCA组患者更年轻,持续性AF比例较低(52.7% [n=185] vs. 63.8% [n=423];P<0.001),平均左房直径较小(43.62±5.20 mm vs. 46.92±7.69 mm;P<0.001),平均左心室射血分数较高(58.81±10.23% vs. 55.24±11.96%;P<0.001)。两组间MR严重程度无统计学差异。

中位随访时间为1857天,期间共249例患者发生主要终点事件。与非RFCA组相比,RFCA组复合事件发生率较低(12.3% vs. 31.1%;校正后风险比[aHR]:0.53 [95% CI:0.37–0.75];P<0.001),全因死亡率(8.8% vs. 35.4%;aHR:0.45 [95% CI:0.31–0.67];P<0.001)和心血管死亡率(4.6% vs. 22.8%;aHR:0.38 [95% CI:0.22–0.64];P<0.001)均显著降低。

研究结论

研究表明,在合并中重度MR的AF患者中,RFCA与较低的心血管事件发生率相关。临床实践中可考虑将射频导管消融术作为此类患者的优先治疗选择之一。

天津医科大学第二医院刘彤:利伐沙班与急性心肌梗死和新发房颤患者预后之间的关系

研究背景

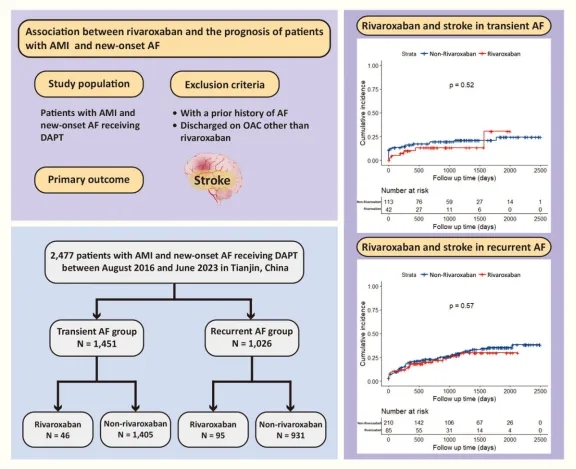

急性心肌梗死(AMI)后新发房颤(AF)与患者中风和死亡风险升高密切相关。然而,目前国内外相关指南对于该人群的抗血栓治疗策略尚无明确推荐。本研究旨在评估利伐沙班在合并新发房颤的急性心肌梗死患者中应用与其临床结局之间的关联。

研究方法

本研究为一项回顾性队列研究,纳入2016年8月至2023年6月期间在中国接受双联抗血小板治疗(DAPT)的急性心肌梗死合并新发房颤的患者。新发房颤包括短暂性房颤和复发性房颤,均定义为在急性心肌梗死期间首次确诊的房颤。主要结局为缺血性中风;次要结局包括缺血性中风、出血性中风、全因死亡、心血管死亡、总体出血事件及重大出血事件。

研究结果

共纳入2 477例患者,其中利伐沙班使用者141例,非使用者2 336例。中位随访时间为922天。利伐沙班组的中风发生率为19.9%,非使用者组为25.6%,绝对风险降低约5.7%,但差异未达到统计学意义(P=0.152)。多变量Cox回归分析显示,利伐沙班的使用与中风风险降低无显著相关性(风险比HR=0.77,95%置信区间0.52–1.13,P=0.187)。在通过倾向评分匹配构建的1:3亚组队列中,利伐沙班的使用与中风、缺血性中风、出血性中风、全因死亡、心血管死亡、出血及重大出血等终点均未见显著统计学关联。

研究结论

在接受双联抗血小板治疗的急性心肌梗死合并新发房颤的患者中,利伐沙班的使用未显著降低中风、死亡及出血事件的风险。本研究结果未能支持在该人群常规应用利伐沙班以改善临床预后。

北部战区总医院王辉山:使用人工智能预测在10~120分钟窗口内进行积极房颤管理

研究背景及目的

心房颤动(AF)是一种常见的心律失常,与显著的发病率和死亡率相关,亟需及时检测与干预。目前,大多数风险预测模型集中于长期风险评估,尚缺乏能够在短期甚至实时范围内预测AF发作的有效工具。

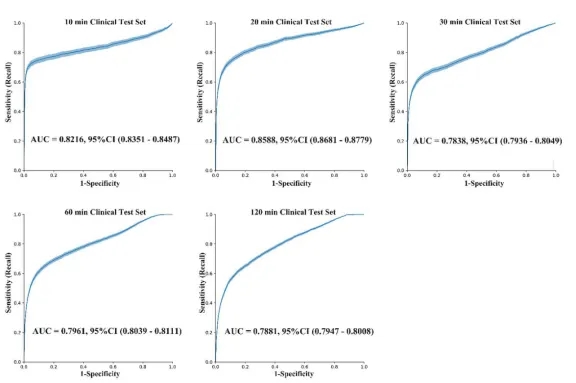

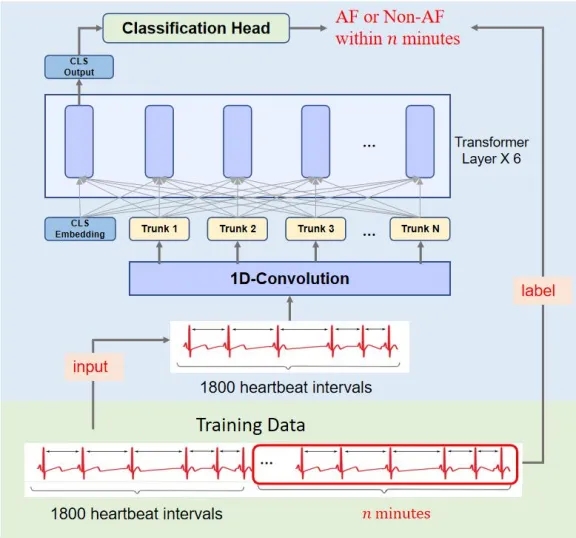

研究方法

研究团队开发并评估了一种基于人工智能(AI)的心电图(ECG)算法,用于预测10–120分钟内即将发生的房颤事件。该研究采用前瞻性观察设计,在2023年5月至2024年5月期间共纳入3451例患者,其中2780例被分配至训练、验证及测试数据集,671例纳入前瞻性临床测试队列。算法基于Transformer架构,对连续心电图遥测数据进行分析,并在多个预测时间点生成实时警报。预测性能通过准确率、敏感性、特异性、阴性预测值(NPV)等指标进行全面评估。

研究结果

AI算法在短期AF预测中表现优异,尤其于较短时间内预测性能更为突出。在前瞻性测试队列中,10分钟预测间隔的敏感性达69.57%,特异性为97.50%,NPV超过99%。随着预测时间延长(如120分钟),敏感性下降至58.27%,但特异性仍保持较高水平(87.75%)。ROC曲线与F1优化模型为平衡敏感性与特异性提供了互补策略,适应不同临床需求。值得注意的是,引入更多临床参数并未显著提升模型的预测效能。

研究结论

基于人工智能的心电图算法展现出在实时预测房颤发作方面的可行性,为临床早期干预提供了可操作的预警窗口。该工具有望在经过进一步验证并整合至临床工作流程后,改善房颤的管理策略,从而提升高风险患者的预后。

本文为医谱学术原创,转载请标注来源

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动