GW-ICC/AHS.25 | 遗传性心血管病的基因诊断培训班:系统化培训赋能精准诊疗

在第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025期间,为期两天的“遗传性心血管病的基因诊断培训班”于10月16日至17日隆重举行。本次高水平的专题培训工坊由首都医科大学附属北京安贞医院董建增教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院孙雅逊教授、南昌大学第二附属医院申阳教授、郑州大学第一附属医院赵晓燕教授等国内该领域的权威专家共同主持。培训班共设六个环节,涵盖18场专题讲座及病例讨论,内容贯穿了从基础理论到前沿实践的全链条,为与会医生呈现了一场关于遗传性心血管病精准诊疗的学术盛宴。

第一节:遗传性心血管病精准诊疗概述

赵晓燕教授:遗传性心血管病的精准诊疗进展

郑州大学第一附属医院的赵晓燕教授指出,遗传性心血管病(如HCM发病率高达1/200)并非罕见,其家族聚集性常导致严重社会负担。她强调,基因检测的价值已贯穿诊疗全程:首先是精准病因诊断,她通过一位41岁心肌肥厚男性因基因检测确诊法布雷病、从而得以接受特异性酶替代治疗的案例,展示了其对治疗的颠覆性指导作用;其次是精准风险评估,明确的基因诊断(如LMNA突变)能指导ICD的早期植入,有效预防猝死;再次是指导生育,通过X连锁遗传规律的解读可为法布雷病患者家庭提供确切的生育咨询。赵教授还介绍了靶向药物(如Mavacamten)和基因治疗(如ATTR心肌病的RNAi药物)的最新进展,并强调多模态影像与多组学技术的融合,正推动诊断向更早期、更深层发展。

凃欣教授:人类基因组与遗传性心血管病

华中科技大学生命科学与技术学院的凃欣教授系统阐明了心血管疾病的遗传基础。他深入剖析了各类心肌病的分子机制,指出肥厚型心肌病(HCM)主要由肌小节蛋白(如MYH7、MYBPC3)的错义突变引起,这些突变改变了肌球蛋白头部或结合蛋白的功能,导致ATP水解异常和钙离子敏感性增加,最终引发心肌“过度收缩”和舒张功能障碍。而扩张型心肌病(DCM)的常见病因则包括TTN基因A带区域的截短突变(TTV),其通过单倍剂量不足效应产生无功能的截短蛋白,破坏了肌节的结构完整性和弹性。他还特别强调了LMNA心肌病的特殊性,其突变导致核膜脆弱,常以早于心脏结构改变的传导阻滞和恶性心律失常为首发表现,预后凶险。

许红恩教授:基因测序方法

郑州大学医学科学院的许红恩教授以严谨的逻辑,为临床医生全景式地解析了高通量测序(NGS)从样本到数据的全过程。他详细讲解了文库构建的核心步骤:从基因组DNA的物理(超声)或化学(酶切)片段化(目标范围200-500bp),到末端修复、加A尾,再到连接带有不同“条形码”(Index)的测序接头以实现多样本混合测序。随后,他阐述了Illumina平台标志性的桥式PCR扩增(形成“簇”)和“边合成边测序(SBS)”原理。在数据分析端,他重点介绍了从原始图像(BCL文件)到序列(FASTQ文件),再到比对(BAM文件)和变异(VCF文件)的GATK标准流程。他最后强调,对于VUS,必须通过功能实验(如其团队利用minigene实验证实一个错义突变导致了异常剪接)来最终确证其致病性。

第二节:基因检测技术与变异分析流程

申阳教授:基因检测技术在心血管病中的应用

南昌大学第二附属医院的申阳教授对当前临床应用的各项基因检测技术进行了全面的临床应用指导。他详细阐述了从单基因Sanger测序到现代高通量方法的演进,并聚焦于三大主流技术。他指出,靶向基因包(Panel)因其对已知致病基因的高深度覆盖和成本效益,是临床表型明确疾病(如长QT综合征、HCM)的一线选择。对于临床表现不典型或Panel检测阴性的疑难病例,全外显子组测序(WES)则以其更广阔的筛查范围成为核心诊断工具。最后,他展望了全基因组测序(WGS)的应用前景,强调其在检测深部内含子突变、复杂结构变异等WES盲区中的独特优势,为解决诊断僵局提供了终极方案。

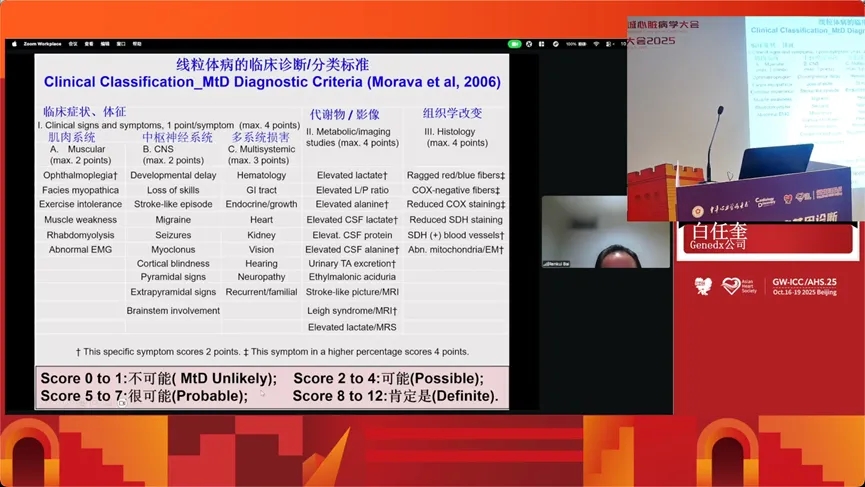

白任奎教授:线粒体遗传和心血管病

来自Genedx公司的白任奎教授在线上深入讲解了线粒体在心血管疾病中的关键角色。他首先阐明了线粒体遗传区别于核基因遗传的三大特征:严格的母系遗传、广泛存在的异质性(即细胞内突变与野生型mtDNA的比例不同)、以及导致疾病表现多样性的组织特异性阈值效应。他强调,心脏作为人体能量需求最高的器官,对线粒体功能障碍极为敏感。他通过临床案例展示,部分表现为肥厚型或扩张型心肌病的患者,在核基因检测阴性后,最终通过专门的线粒体基因组测序确诊为MELAS综合征等线粒体病,这提示临床医生在线粒体富集的组织(心、脑、肌肉)受累时,需常规考虑线粒体遗传病的可能性。

董建增教授:单基因遗传心血管病变异致病性分析诊断的流程

首都医科大学附属北京安贞医院的董建增教授强调,一份高质量的分子诊断报告是多学科团队协作的结晶。他构建了一个从临床到分子再回归临床的闭环流程。该流程始于临床医生对患者表型和三代家族史的深度刻画;随后,通过标准化测序流程产生原始变异数据;接着,遗传分析师依据ACMG/AMP指南,利用人群数据库(如gnomAD)进行频率过滤,借助功能预测软件(如SIFT/PolyPhen)进行初步评估,并深度挖掘文献及疾病数据库,对候选变异进行严谨的致病性评级;最后,MDT团队共同讨论,将分子发现置于患者的具体临床情境中,形成一份不仅有“发现”,更有“解释”和“临床指导意义”的整合性诊断报告,确保诊断的准确性和实用性。

第三节:基因及变异的致病性解读

孙雅逊教授:基因有效性分析

浙江大学医学院附属邵逸夫医院的孙雅逊教授强调,“基因有效性分析”是确保基因诊断准确性的“第一道关卡”。他以汽车维修手册为喻,生动阐释了这一概念:当汽车发动机出现故障时,我们必须首先确认维修手册中关于“发动机”的章节是否准确无误,而不是去翻阅“车窗”的章节。同样,在面对一个肥厚型心肌病患者时,我们必须优先分析那些与HCM有“确定”或“强”关联的基因(如MYH7),而不是那些关联“有限”或“有争议”的基因。他介绍了ClinGen等权威机构如何通过系统性评估证据为基因-疾病关系评级,并指出这是一个动态过程,临床医生需持续关注证据更新,避免基于过时信息做出诊断。

王楚楚教授:基因变异的致病性评价及报告解读

郑州大学的王楚楚教授将复杂的ACMG/AMP变异评级指南转化为一套可操作的“证据累加法”。她解释道,该体系如同一个贝叶斯模型,通过整合不同强度的独立证据来计算一个变异的致病概率。她通过一个LMNA基因的新生错义突变案例进行演示:首先,该变异在大型健康人群数据库中缺失,满足“中等强度”的PM2证据;其次,多个计算机预测软件均提示其有害,满足“支持强度”的PP3证据;最关键的是,通过家系验证,证实该变异为新生突变(患者携带而父母不携带),且表型与基因匹配,满足“强强度”的PS2证据。通过这些证据的组合,该变异的致病性评级远超“意义未明”的范畴,可被可靠地判定为“可能致病”。

郭宇轩教授:LMNA基因型异质性对心肌病靶向治疗策略的影响

北京大学的郭宇轩教授深入分析了LMNA心肌病的治疗困境与前沿突破。他阐明,由于LMNA基因突变种类高达700多种,且其编码的Lamin A/C蛋白比例需精确调控,传统的基因替代和“一药一突变”的基因编辑疗法均面临巨大挑战。他重点介绍了一种极具前景的“通用型”治疗策略:利用AAV病毒载体递送shRNA,特异性地沉默连接细胞核与细胞骨架的关键蛋白(如SUN1/SUN2)。他解释,这一策略的巧妙之处在于“治标也治本”:通过“解开”细胞核与细胞骨架的连接,可以保护脆弱的突变细胞核免受心肌收缩产生的机械应力损伤。他提及已有国外公司(New-Version)将此策略推进至临床I期试验,标志着其从基础研究向临床转化的重要一步。

第四节:临床决策与遗传管理

董建增教授:临床如何面对基因检测VUS或者阴性结果

董建增教授针对临床最常见的两大困境给出了解决方案。对于VUS,他推荐使用其团队参与制定的中国专家共识中的量化积分体系,将VUS细分为0-5分,其中4-5分的“高热度”VUS应作为重点,积极通过家族验证和功能实验(如minigene、RNA测序)来寻求证据升级或降级。对于阴性报告,他以荷兰MYBPC3深部内含子创始突变为例,指出WES检测不到的非编码区变异是重要原因,并强调随着WGS成本遵循“摩尔定律”逐年下降,全基因组分析将成为解决疑难病例的有力武器。他还通过长QT综合征的案例解释了“寡基因遗传”的复杂性,并警示动物模型在功能验证中可能存在种属差异,需审慎解读。

朱小辉教授:遗传性心血管病生育遗传阻断策略

北京大学第三医院的朱小辉教授详细介绍了如何通过“三代试管婴儿”(PGT-M)技术,为携带严重单基因遗传病的家庭“定制”健康宝宝。她深入讲解了PGT的核心技术流程:从体外受精、囊胚培养、活检3-5个滋养层细胞,到对微量DNA进行全基因组扩增。她特别强调了其团队采用的基于SNP芯片的单体型连锁分析(Karyomapping)技术,该技术通过追踪与致病基因连锁的遗传标记“指纹图谱”,而非直接检测单个突变位点,从而有效规避了单细胞检测中常见的“等位基因脱扣”假阴性问题,将诊断准确率提升至99%以上,为临床提供了可靠的胚胎筛选依据。

赵晓燕教授:遗传性心血管病遗传阻断的临床综合管理

赵晓燕教授通过两个极富挑战的真实案例,展示了对高危遗传性心血管病女性进行生育管理的MDT实战。面对一位携带LMNA致病突变、伴有房颤的37岁高龄女性,MDT依据其高猝死风险及高龄对卵巢功能的双重压力,制定了“先取卵冻胚,后植入ICD”的个体化方案,完美平衡了生育需求与生命安全。另一位马凡综合征女性,主动脉根部已达45mm,MDT依据ESC指南(>45mm为妊娠禁忌)和WHO IV级风险,果断实施了孕前预防性主动脉根部置换术。这一决策成功使其避免了孕期致命性的A型夹层,尽管后期仍发生了相对可控的B型夹层,但充分彰显了多学科团队前瞻性、循证决策的绝对必要性。

第五节:多模态诊断与病例实践(一)

陈梓娴教授:磁共振与心肌病的诊断

兰州大学第一医院的陈梓娴教授以“CMR诊断三步法”系统讲授了如何解读心肌病影像。第一步,通过CINE序列明确“表型”,即精准评估心室大小、室壁厚度、心功能,判断其属于肥厚、扩张、限制或致心律失常中的哪一类。第二步,通过T2加权成像(黑血序列)进行“定性”,即判断是否存在心肌水肿,这是诊断急性心肌炎的关键征象。第三步,也是最核心的一步,通过延迟钆增强(LGE)进行“定位与模式识别”,LGE的分布模式直接指向病因:心内膜下强化高度提示缺血或淀粉样变,心肌中层强化常见于DCM,而心外膜下强化则常见于心肌炎或ARVC左室受累,这一套逻辑严谨的影像分析方法是无创诊断心肌病的关键。

陈东教授:心肌病病理特征

首都医科大学附属北京安贞医院的陈东教授带领与会者从微观世界探寻疾病的“终极证据”。她强调,病理诊断不仅是描述,更是机制的揭示。例如,HCM的核心病理改变是“心肌细胞排列紊乱”,这种结构上的混乱破坏了心肌的电传导和机械耦联,是其致心律失常和泵功能障碍的根本原因。ARVC的本质则是心肌细胞的进行性丢失,并被无收缩功能的脂肪和纤维组织所替代,这直接导致了心室壁的薄弱、瘤样扩张和致命性折返性心律失常的电生理基质。她还展示了电镜在诊断法布雷病(斑马体)、庞贝病(糖原累积)等贮积症中的决定性价值,凸显了病理在精准诊断中的核心地位。

严卉教授:病例讨论——基因检测破解"心肌炎"之谜

浙江大学医学院附属第一医院的严卉教授分享了一个极具启发性的“伪装者”病例。一位28岁女性因心肌酶谱升高和CMR弥漫性强化,在多家医院被考虑为“心肌炎”。然而,临床上存在多个疑点:患者无病毒感染前驱史,且肌酸激酶(CK)持续显著升高,与常见心肌炎不符。这些“危险信号”促使团队启动了基因检测,结果意外发现了PNPLA2基因的复合杂合突变。该基因已知可导致NLSD-M,其特征之一便是在外周血中性粒细胞中出现脂滴空泡(Jordan小体)。一张简单的血涂片检查证实了这一关键体征,从而锁定了罕见病的诊断。此病例完美诠释了基因检测在非典型病例鉴别诊断中的“导航”作用。

第六节:多模态诊断与病例实践(二)

卢群教授:病例讨论——成人晚发型糖原累积病的分子诊断

西安交通大学医学院第一附属医院的卢群教授展示了一例诊断过程层层递进的46岁男性病例。患者以显著的心室肥厚就诊,酷似HCM,但其CK持续升高这一“非典型”特征提示了代谢性疾病的可能。基因检测发现了GAA基因的多个变异,将诊断方向引向了庞贝病。然而,要确诊此病,需要多维度证据支持。团队随后对患者进行了心内膜及骨骼肌活检,尽管常规光镜下无特异性空泡,但要求加做的电镜检查发现了明确的溶酶体糖原累积。最终,结合患者酶活性检测结果呈临界性下降(29.5%),形成了“基因-病理-功能”三位一体的完整证据链,最终确诊了成人晚发型糖原累积症Ⅱ型。

吕慧霞教授:病例讨论——致心律失常性右室心肌病1例

山东大学齐鲁医院的吕慧霞教授介绍了一例典型的ARVC病例,展示了从临床怀疑到精准干预的全过程。该26岁男性因室性心律失常就诊,其心电图(胸前导联T波倒置、Epsilon波)、心脏影像学(右心室显著扩大、局部室壁瘤形成)均符合2010年国际专家组的ARVC诊断标准。为进一步确诊并指导家族管理,进行了基因检测,结果发现了PKP2和DSC2两个不同桥粒蛋白基因上的致病突变。这种“双基因遗传”模式不仅为诊断提供了最强有力的证据,也可能预示着更严重的疾病表型。基于明确诊断和高危因素,患者最终接受了ICD植入,并对其一级亲属启动了级联筛查。

赵晓燕教授:病例讨论——一位肥厚型心肌病患者的艰辛求医路

郑州大学第一附属医院的赵晓燕教授压轴分享的病例,生动诠释了“再分析”和“双重诊断”在疑难心血管病诊疗中的颠覆性价值。该梗阻性HCM患者经历了药物、ICD电风暴、消融、外科手术后仍复发的“漫漫求医路”。诊疗的根本性转折发生于对其三年前基因报告的重新解读:一个当时被归为VUS的KCNQ1基因变异,依据最新的遗传学数据库和认知,被专家团队成功升级为“可能致病(LP)”。这一关键发现揭示了患者实为“HCM合并长QT综合征(LQT1)”的双重诊断,完美解释了其对低血钾极为敏感的恶性心律失常。基于此,治疗策略被彻底重塑,最终有效控制了病情。

结语

本次遗传性心血管病基因诊断培训班内容丰富、深入,系统性地贯穿了从基础科研到临床决策的全过程,为临床医生搭建了一座连接前沿基因科学与日常诊疗实践的桥梁。讲座内容清晰地表明,面对遗传性心血管病这一复杂挑战,只有采取系统化、多学科协作的精准诊疗模式,才能真正提升患者的诊断率、改善其预后。本次培训班的成功举办,无疑将有力地推动我国心脏病学向更精准的个体化医疗时代迈进。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动