JACC丨阜外医院郭晓刚教授团队:二叶式主动脉瓣外科修复术后反向文氏现象——长期随访

房室传导的文氏现象通常被认为是房室结对高心房率的一种生理性反应。然而,与之相对应的反向文氏现象目前在临床上尚未得到充分认识。近日,中国医学科学院阜外医院心内科郭晓刚教授团队在JACC期刊中报道了一例二叶式主动脉瓣(BAV)外科修复术后发生反向文氏现象的随访病例。

该研究结果表明,反向文氏现象出现提示存在严重的希氏束内或希氏束下阻滞,可能预示即将发生高度房室传导阻滞(AVB),甚至危及生命,患者需立即接受临时起搏治疗,以避免发生心脏骤停的严重后果。但长远来看,开胸手术后出现的反向文氏现象及严重心脏阻滞仍具有可逆性,不足以作为永久性起搏器植入的指征。

基础信息

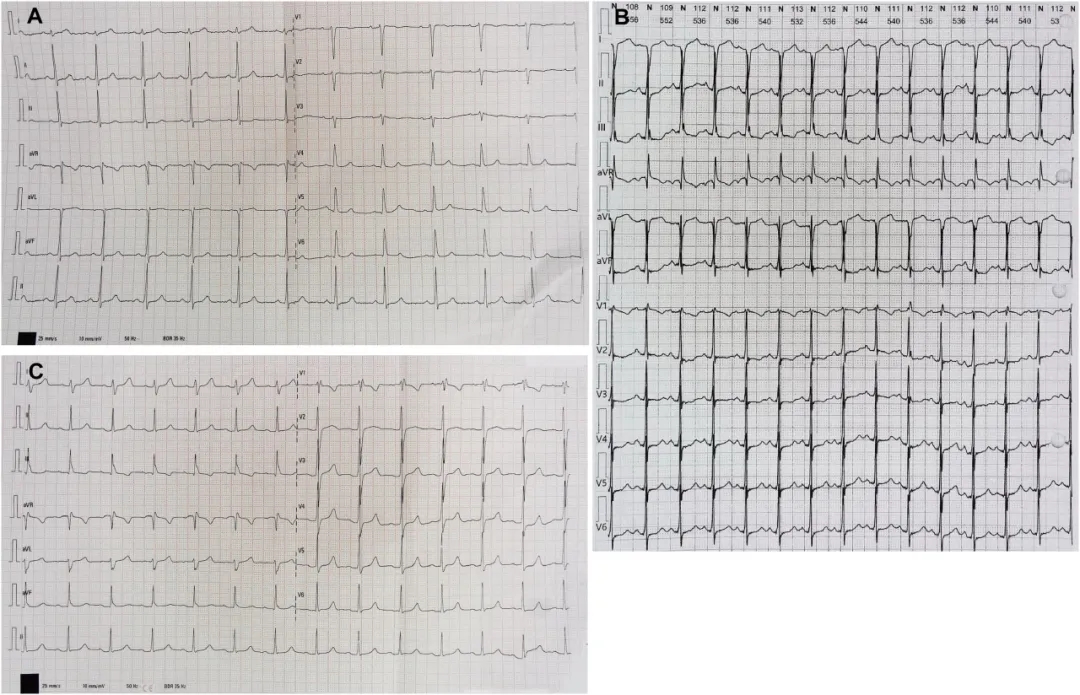

患者33岁男性,因发现心脏杂音2个月入院(2021年5月21日)。当时体格检查于第三肋间闻及2/6级舒张期杂音;ECG显示窦性心律,PR间期174 ms,QRS波时限100 ms,额面QRS电轴正常(图1A);动态心电图监测结果显示,在运动诱发的窦性心动过速期间,出现间歇性不完全性右束支传导阻滞(RBBB)伴电轴右偏(图1B);超声心动图显示BAV脱垂伴重度主动脉瓣反流,左心室轻度扩大(舒张期前后径:58 mm),左心室射血分数为65%。患者既往体健,无相关疾病史。

患者住院期间的心电图

注:(A)入院时。(B)术前运动性窦性心动过速时出现不完全性右束支传导阻滞。(C)手术后立即显示不完全的右束支传导阻滞。

临床诊断

结合患者临床症状及影像学资料等,患者明确诊断为:先天性BAV、主动脉瓣脱垂致重度主动脉瓣反流、左心室扩大,心功能评级为NYHA I级。

手术过程

2021年5月26日,患者在全身麻醉和低温体外循环下对BAV进行了手术修复。术中使用涤纶补片制作成形环稳定主动脉瓣环,折叠脱垂的主动脉瓣叶。术中盐水测试及经食管超声确认瓣膜功能良好(仅微量反流)。体外循环总时间192分钟,主动脉阻断时间135分钟。成功脱离体外循环,放置心外膜起搏导线。

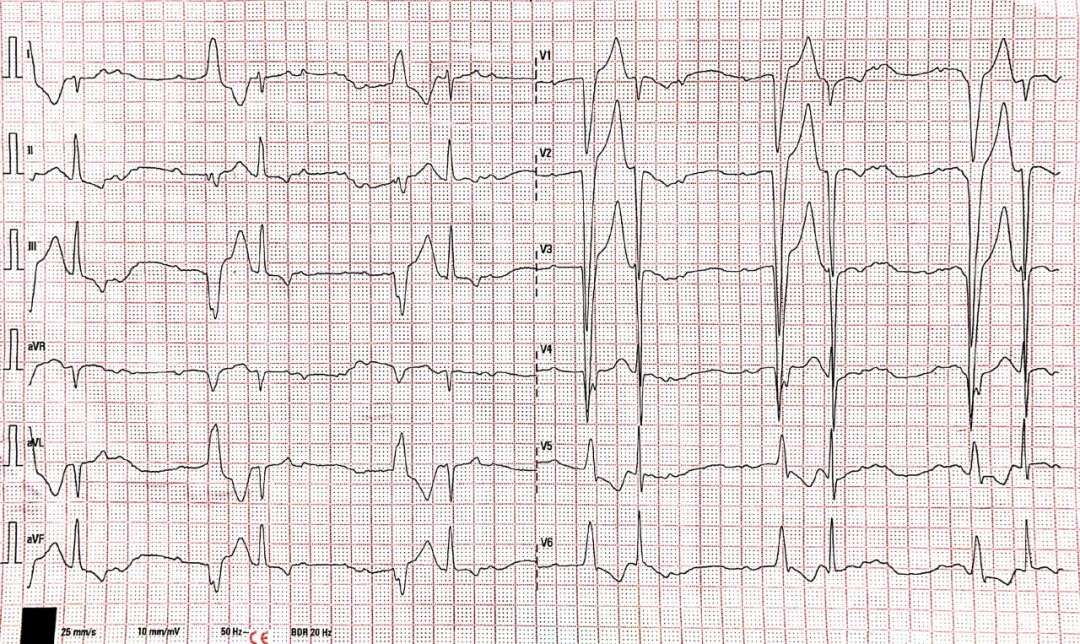

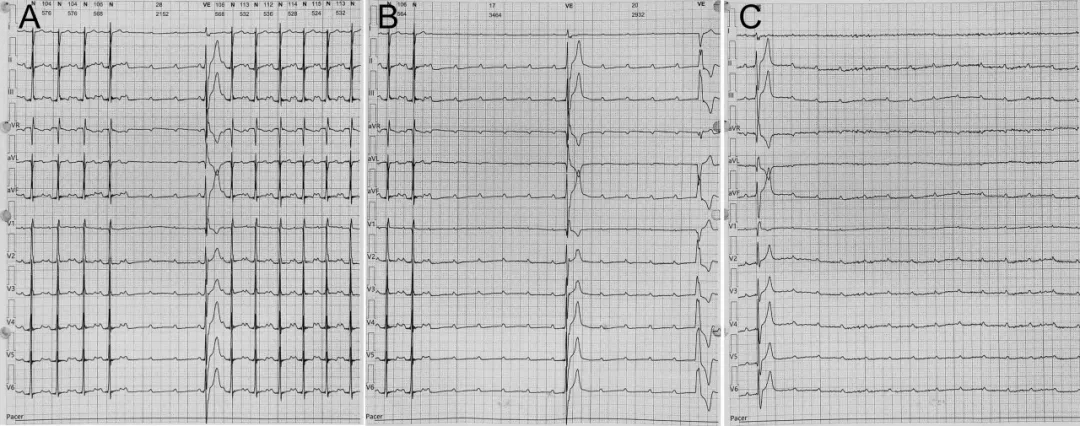

术后ECG示窦性心律伴不完全性RBBB,电轴正常。超声显示主动脉瓣形态正常,微量反流。术后第3天因心律平稳拔除心外膜起搏导线。然而,在术后第6天(2021年6月1日),患者诉突发心悸,ECG显示心律不齐和间歇性宽QRS波群(图2),几分钟后恢复正常。约4小时后发生晕厥,远程监护显示AVB,间歇性交替通过左或右束支传导,进而演变为全心停搏,最长停顿达7.4秒(图3C)。

图2 术后第6天患者出现心悸时的心电图

图3 远程监测的连续心电图

注:(A) 第一次和(B) 第二次AVB;(C) 心脏骤停7.4秒

AVB病因分析

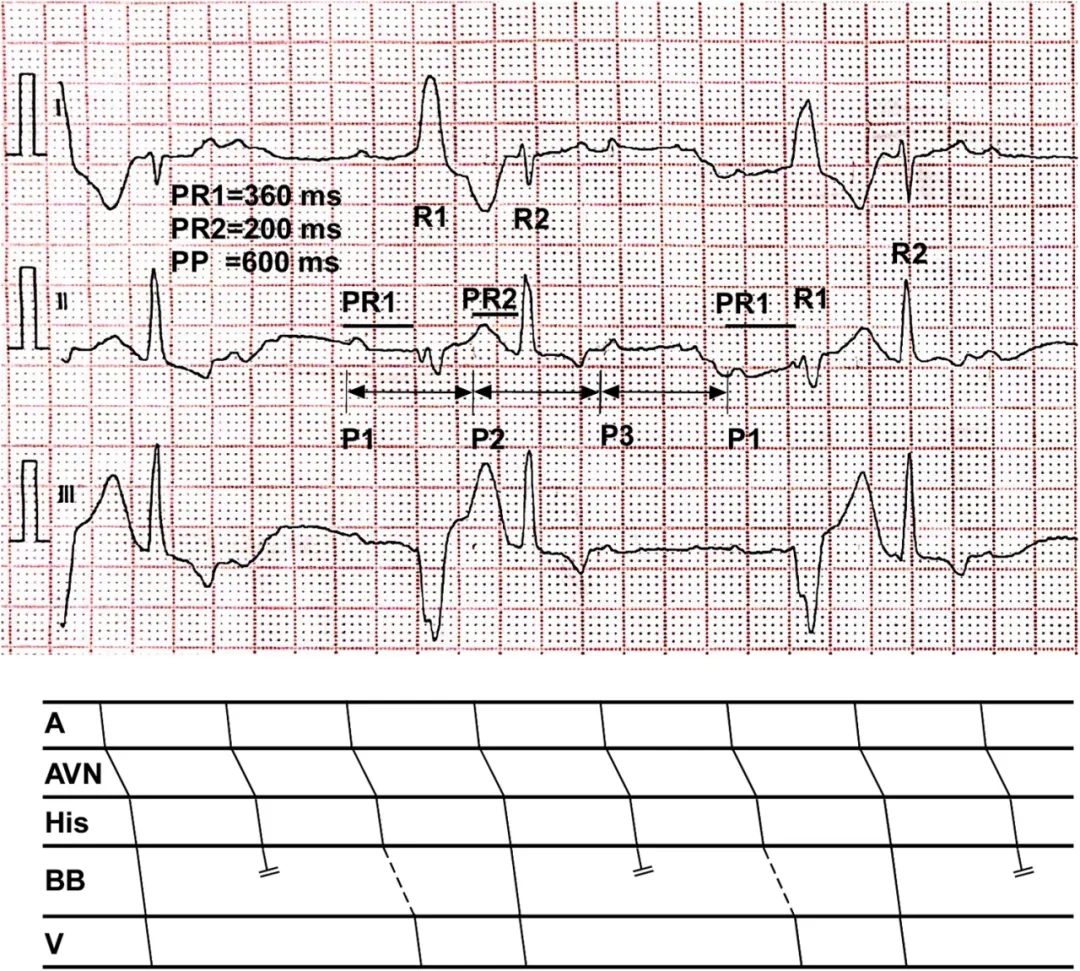

患者心电图显示QRS波成组出现,怀疑存在文氏现象。窦性心律规整(PP间期600 ms),脱落P波(P2)重叠于前序T波。P波后出现的窄QRS波为经房室结正常下传的心室激动,而宽QRS波(呈左束支阻滞形态)需鉴别其起源:是经房室结前传的激动伴差异性传导,亦是交界性逸搏。P1与后续宽QRS波之间保持固定的PR间期(360 ms),证实二者存在传导关系,可排除逸搏可能。

在3:2文氏周期中,长RR间期后的首个PR间期(360 ms)显著长于短RP间期后的PR间期(200 ms),表现出RP间期与PR间期呈正相关关系,符合反向文氏现象的特征。然而存在矛盾现象:较长PR间期后出现宽QRS波(室内传导阻滞),而较短PR间期后反而传导正常。

图4 反向文氏现象示例

该表现表面上类似“超常传导”现象(即次极期前收缩传导正常而基础传导较差),但患者术前及术后均未见真正房室传导障碍,且窦性心律及房室传导功能基本正常,不符合典型超常传导的诊断标准。

因此,综合心电图表现与临床资料,反向文氏现象之诊断明确。

进一步治疗方案和术后随访

对患者紧急植入临时起搏器。经7天密切观察,未再出现传导阻滞,遂移除临时起搏器。经与患者充分沟通后,其拒绝永久起搏器植入方案,予以出院。

随后,在为期4年的随访期间,患者未再发生晕厥且日常活动正常。于心脏电生理门诊行3个月、6个月及每年动态心电图复查,均显示不完全性右束支传导阻滞(图5)。

图5 4年随访时心电图显示不完全右束支传导阻滞

讨论

文氏现象(即PR间期与前一RP间期呈反比关系)是房室结正常前向传导的生理表现。而反向文氏现象(PR间期与前一RP间期呈正比关系)则通常与希浦系统病变相关,其机制可能是在心率减慢时,希氏束内或束下传导组织发生4相自动除极。当心率降低或因传导阻滞/早搏导致长RR间期时,4相除极可使膜电位逐渐升高(向零点移动),导致电压门控钠通道部分或完全失活,进而引起传导延缓或完全阻滞,表现为室内传导延迟或AVB。

本例患者于AVB术后出现反向文氏现象,据我们所知,此类情况尚未见文献报道。与经导管主动脉瓣置换术(TAVR,完全性心脏传导阻滞发生率约17.4%)相比,开胸主动脉瓣手术后发生完全性传导阻滞的比例较低(约6.1%)。该患者术前已存在间歇性不完全性右束支传导阻滞(RBBB),可能进一步增加了术后发生AVB的风险。此外,因首次修复效果不佳而接受的二次手术延长了操作时间,加重了局部组织水肿及传导系统的损伤,可能促进了反向文氏现象的发生。

本案例中观察到的3:2反向文氏周期,在医源性背景下尚未见报道。值得注意的是,该现象除医源性因素外亦可自发出现。病例报告表明,反向文氏现象可急性进展为严重传导障碍,提示其非良性过程,而是完全性房室传导阻滞的前兆。因此,建议在此类情况下备临时起搏支持,若术中已留置心外膜起搏导线,应考虑延迟撤除。

长期随访(超过4年)未发现永久性或间歇性AVB复发,表明心脏术后出现的严重希氏束内/束下阻滞及AVB可能具有可逆性。因此建议预留足够的观察时间,以避免不必要的永久起搏器植入。常规推荐将永久起搏器决策推迟至术后5~7天,并应结合患者个体情况进行评估。最新单臂队列研究表明,采用临时–永久起搏策略并观察1个月,可使永久起搏器植入率下降75.7%,进一步支持延迟决策的临床价值。

原文参考:1.Jin, C, Zhu, Y, Guo, X. Reverse Wenckebach Phenomenon After Surgical Repair of Bicuspid Aortic Valve: Long-Term Follow-Up.J Am Coll Cardiol Case Rep. 2025 Sep, 30 (26) .

本文为医谱学术原创,转载请标注来源!

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动