早期干预对无症状重度主动脉瓣狭窄合并心肌纤维化患者的影响:EVOLVED随机临床试验

李 捷

广东省人民医院

亚太结构性心脏病青年俱乐部

·理事会成员·黄金会员

文章题目:

早期干预对无症状重度主动脉瓣狭窄合并心肌纤维化患者的影响:EVOLVED随机临床试验

文章来源:

JAMA. Published online October 28, 2024. doi:10.1001/jama.2024.22730

摘译作者:

潘泓江(广东省人民医院)

点评专家:

李捷(广东省人民医院)

无症状重度主动脉瓣狭窄(AS)患者的管理策略一直存在争议。心肌纤维化是左心室失代偿的前兆且与不良预后密切相关。EVOLVED试验旨在探讨早期瓣膜干预是否可降低此类患者全因死亡或非计划AS相关住院的发生率。

EVOLVED是一项在英国和澳大利亚24个心脏中心开展的前瞻性、随机、开放标签、盲终点试验。纳入标准为无症状重度AS(主动脉瓣峰值流速≥4.0 m/s或瓣口面积指数<0.6 cm²/m²)且存在心肌纤维化(通过心脏磁共振延迟强化显像确认)的患者。患者按1:1随机分配至早期干预组(TAVR或SAVR)或指南指导的保守管理组。主要终点为全因死亡或非计划AS相关住院的复合终点,次要终点包括主要终点事件、12个月NYHA分级、左室功能变化、残疾评分(WHODAS 2.0)等。

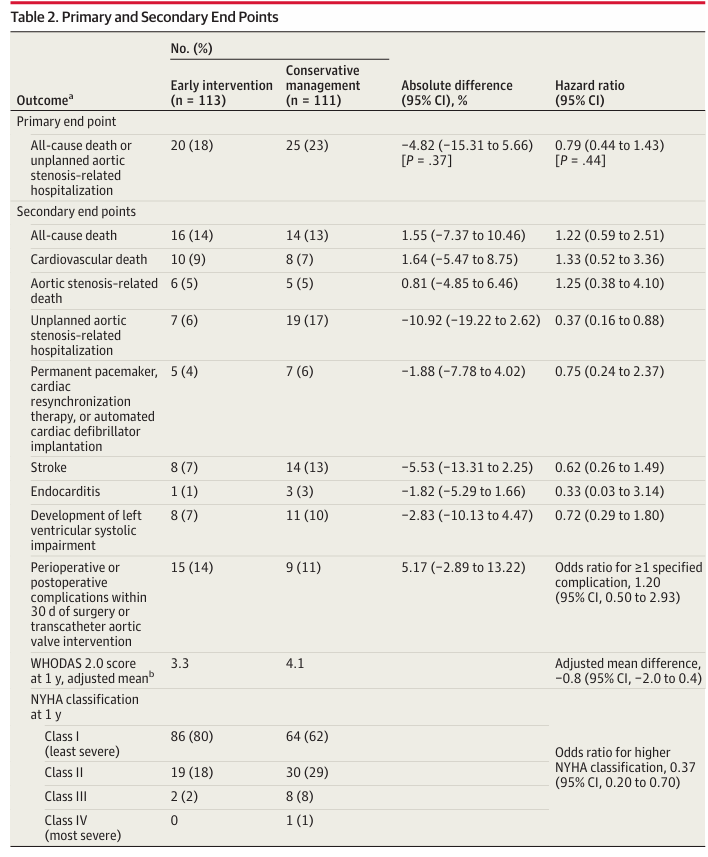

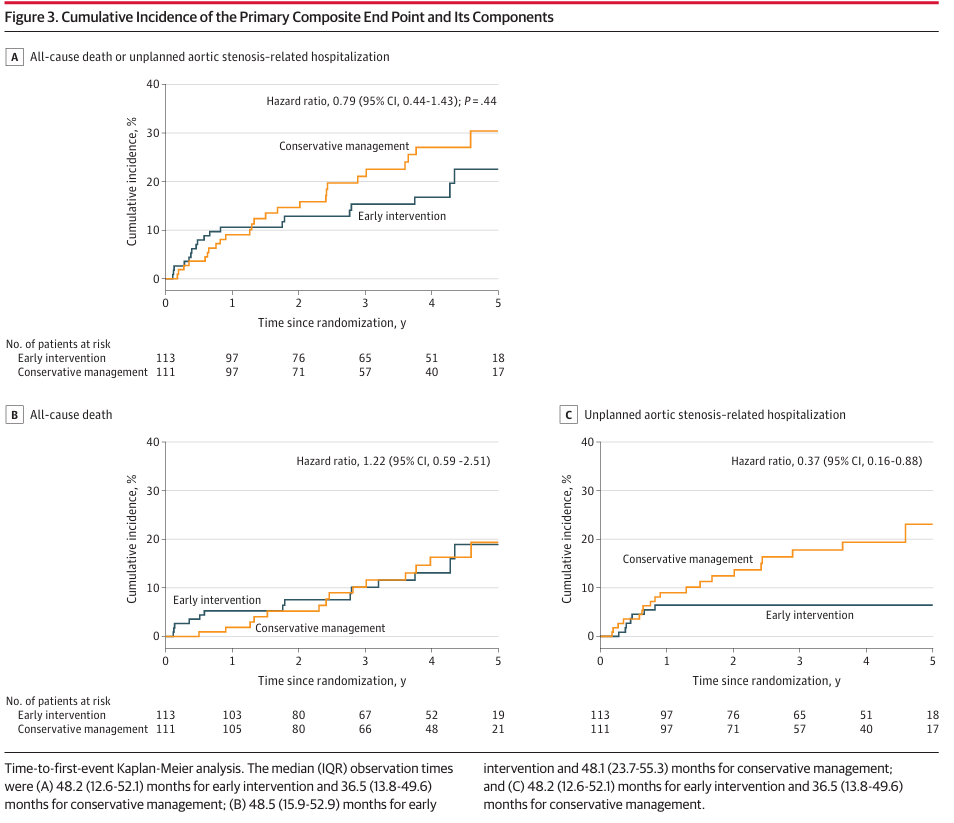

2017年8月至2022年10月,共224例患者被随机分组(早期干预组113例,保守管理组111例)。中位随访42个月。主要复合终点在早期干预组发生18%,保守管理组为23%(HR 0.79, 95% CI: 0.44–1.43; P=0.44),差异无统计学意义。全因死亡率两组相似(14% vs 13%),但早期干预组非计划AS相关住院率显著更低(6% vs 17%; HR 0.37, 95% CI: 0.16–0.88)。此外,早期干预组在12个月时NYHA II–IV级症状发生率更低(19.7% vs 37.9%; OR 0.37, 95% CI: 0.20–0.70)。

在无症状重度AS合并心肌纤维化的患者中,早期主动脉瓣干预并未显著降低全因死亡或非计划AS相关住院的复合终点。然而,早期干预可减少症状负担和非计划住院,且手术风险较低。研究因样本量不足和COVID-19疫情影响未能达到预设效力,需进一步研究验证。

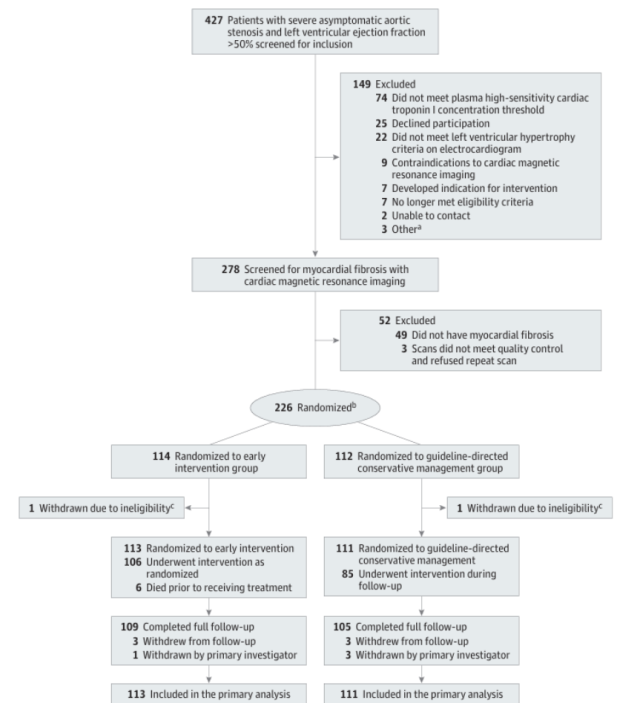

图1:EVOLVED试验患者筛选、随机化及随访流程图

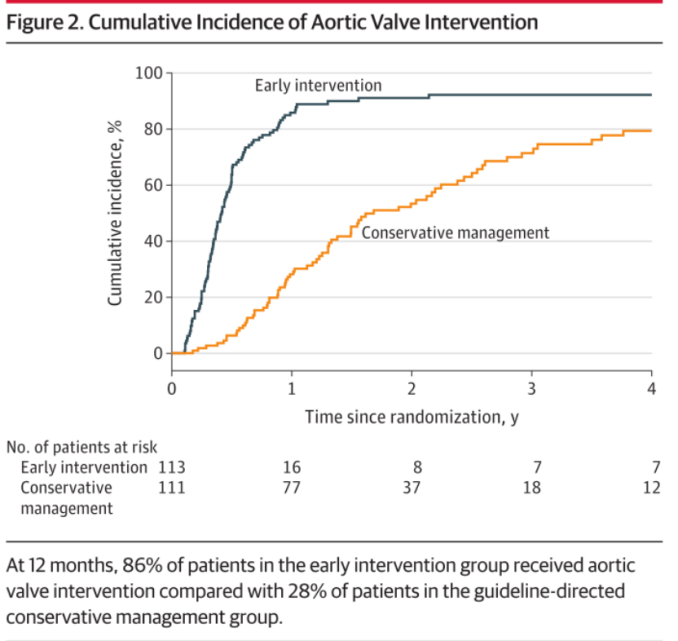

图2.主动脉瓣介入治疗的累积发生率

在12个月内,早期干预组中86%的患者接受了主动脉瓣介入治疗,而指南指导的保守治疗组中这一比例为28%。

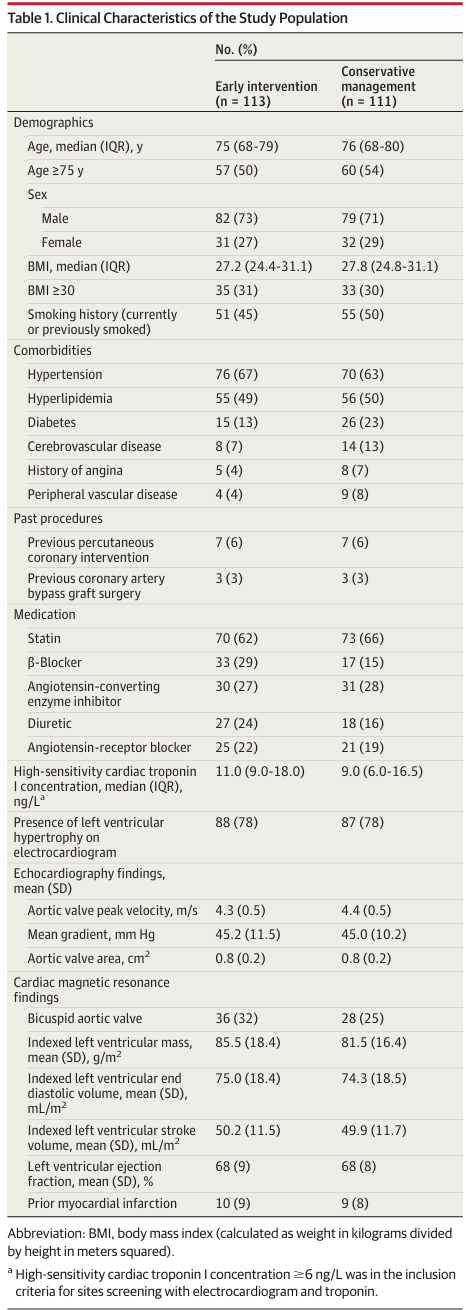

表1:两组患者的基线临床特征比较

表2.主要和次要终点

图3.主要复合终点及其两个组成部分的累积发生率。

A. 主要复合终点(全因死亡或非计划AS相关住院)早期干预组和保守管理组的曲线在整个随访期间非常接近,表明两组在主要终点事件发生率上无显著差异(HR为0.79(95% CI: 0.44–1.43),P=0.44)。

B. 全因死亡,两组曲线几乎重叠,表明早期干预未降低全因死亡率(HR=1.22(95% CI: 0.59–2.51))。

C. 早期干预组 6% vs 保守组 17%,有统计学意义(HR=0.37(95% CI: 0.16–0.88),(CI上限<1,且P<0.05)。

李捷教授(广东省人民医院)

EVOLVED 研究是针对无症状重度主动脉瓣狭窄(AS)合并心肌纤维化患者,评估早期主动脉瓣置换价值的大型随机对照试验(RCT)。研究设计极具创新性:通过心脏磁共振(CMR)检测心肌纤维化来筛选高风险人群,从而探索“是否应在症状出现之前进行主动脉瓣干预”。这一思路抓住了AS病程中从代偿到失代偿的关键病理环节,具有重要的前瞻意义。然而,结果显示:在主要复合终点(全因死亡或非计划AS相关住院)上,早期干预组与指南指导下的保守管理组差异并未达到统计学显著(18% vs 23%,HR 0.79;95% CI 0.44-1.43;P=0.44)。换言之,早期干预未能证明可降低硬终点事件的发生率。不过,次要终点提示,早期干预在减少AS相关非计划住院(6% vs 17%,HR 0.37)以及缓解NYHA II–IV级心功能症状(19.7% vs 37.9%)方面具有明显优势。这说明早期干预可能更多地改善生活质量和减少急性失代偿风险,而非显著改变死亡率。

局限性方面,试验因COVID-19大流行导致入组不足(原计划356例,实际224例),统计效能受限,且主要终点的置信区间范围较宽,提示结果存在不确定性。此外,研究中女性比例偏低(28%),限制了对不同性别人群的外推性。值得注意的是,对照组中77%的患者在随访期间最终接受了瓣膜置换,存在“高交叉”现象,亦削弱了两组差异。

综上所述:EVOLVED试验并未证明早期主动脉瓣置换可改善无症状重度AS合并心肌纤维化患者的生存结局,但其在减少住院与改善症状方面显示了潜在获益。该研究的重要贡献在于提出了“生物标志物+影像学分层”的新策略,强调在临床评估之外,利用心肌纤维化等指标识别高风险人群。未来更大规模的研究(如EASY-AS试验)有望进一步验证这些初步发现。在现阶段,临床决策仍应个体化:对无症状但有明显纤维化及高风险特征的患者,早期干预可作为讨论选项,但尚不足以成为普遍推荐。

专家简介

李 捷 教授

医学博士,副主任医师,硕士导师

学术任职:

中国医师协会心血管病分会结构组委员

广东省介入性心脏病协会结构分会常务委员

广东省医师协会心血管介入医师分会委员

广东省医师协会高血压分会青年委员

广东省医院协会心血管质控管理分会结构性心脏病学组委员

中国大湾区心脏协会精准诊疗分会委员

中国结构周秘书长

血管疾病多学科协作论坛(VMDT)秘书

技术特长

擅长经导管主动脉瓣置换术,手术量超1200台,帮助全国70多家中心开展TAVR手术。擅长复杂冠脉病变、主动脉疾病、瓣膜疾病、周围血管病等的介入治疗。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动