GW-ICC/AHS.25 | 靶点攻坚・分型革新・老药新生——药物创新专场勾勒心血管诊疗新蓝图

当前,心血管疾病诊疗正从经验医学向精准医学迈进,药物治疗与分型体系创新成为提升疗效、改善预后的关键。第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025“药物创新专场”,聚焦心血管疾病诊疗领域的药物研发与临床应用突破,汇聚多领域专家分享前沿成果。论坛由大连医科大学附属第一医院杨延宗教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院金玮教授、中国人民解放军总医院盛莉教授以及华中科技大学同济医学院附属协和医院尚小珂教授共同主持。

姜萌教授:转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病的药物治疗进展

上海交通大学医学院附属仁济医院姜萌教授围绕转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)的病理机制与药物治疗展开,重点阐述疾病从转甲状腺素蛋白(TTR)四聚体解离、错误折叠到淀粉样纤维沉积的过程。目前ATTR-CM药物分为三类:一是TTR稳定剂,通过维持TTR四聚体稳定减少纤维形成,临床显示早用可降低心血管住院率,长期用药(18~24个月)改善全因死亡;二是TTR抑制剂,通过基因沉默抑制TTR合成,三期临床研究显示其改善心功能(射血分数、心搏量提升),且皮下注射便捷、安全性良好;三是淀粉样纤维清除剂(如抗ATTR单克隆抗体),虽获FDA快速通道资格,但国内暂未获批。此外,姜教授还分享了待发表的小样本研究,进一步证实抑制剂对心脏结构的改善作用。

国建萍教授:新型抗心律失常药进展

中国人民解放军总医院国建萍教授指出,虽然目前心律失常的导管消融技术飞速发展,无论技术的创新还是术者掌握程度均已达到较高水准。但根据2025年欧洲心律协会专家共识,抗心律失常的药物治疗依然占据着至关重要的作用。该共识给出了在不同的场景下抗心律失常药物的使用框架:A-Appropriate(适当治疗),药物是最佳方案;B-Backup(备用治疗),消融失败或不可行时的后备力量;C-Complementary(互补治疗),与消融/器械协同使用,以达到“1+1>2”的效果。

关于药物治疗,2025欧洲抗心律失常药物专家共识提出4方面转变:

①“单一靶点”到“多靶点协同”,代表药物如胺碘酮、决奈达隆;

②“下游干预”到“上游预防”,如SGLT2i、ACEI/ARB、他汀等;

③“电生理主导”到“结构代谢-信号整合”,Class V:机械敏感通道→结构-电耦合,Class VI:间隙连接通道→细胞间通讯;

④“药物研发”到“药物再定位”,如雷诺嗪(抗心绞痛)、SGLT2i(降糖)。

国建萍教授指出未来方向包括:心房选择性药物,如小电导钙激活钾通道抑制剂,减少心室副作用;快速起效药物,如鼻喷雾伊曲帕米,方便院外转复房颤;多离子通道阻滞剂,如布尼达龙,降低胺碘酮毒性及基因指导的精准治疗。其中,2023年出现的伊曲帕米、2025年新报道的吸入型氟卡尼(Ⅲ期临床)成为重点关注的在研药物。

赵晓辉教授:冠状动脉分叉病变赵氏分型及临床验证

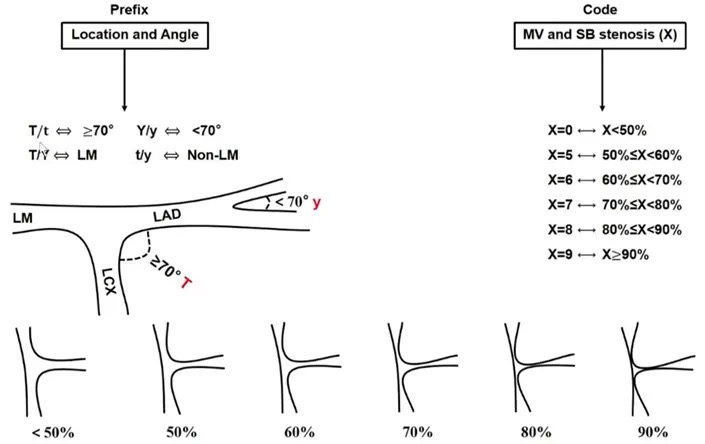

新桥医院(中国人民解放军第三军医大学第二附属医院)赵晓辉教授指出,针对冠状动脉分叉病变,有研究数据显示,与非真性分叉病变相比,真性分叉病变预后更差。既往使用Medina分型预测预后时,真性分叉属于定性分类,无法为临床实践中遇到的具体患者提供个体化评估。优化后的“赵氏分型”提供了更加定量和个体的预后评估,例如:左前降支冠状动脉与分支血管均存在90%狭窄的患者,属于分叉病变的高危人群。此类分叉病变需行血管内影像引导治疗,并需加强术后药物治疗。赵氏分型简化了符号体系:

分叉病变定量分类系统——赵氏分型

多项指南和共识建议指出:左主干(LM)冠状动脉病变中狭窄程度≥50%及非左主干病变中狭窄程度>70%是血运重建的重要参考指标。赵氏分型可以快速判别分叉病变位置及具体狭窄程度,帮助临床医师选择治疗策略。

谢萍教授:老药新用:秋水仙碱在心血管病治疗领域的推荐

甘肃省人民医院谢萍教授介绍了秋水仙碱(传统痛风治疗药)的心血管新价值,其核心机制为抗炎:抑制中性粒细胞趋化、减少IL-6及CRP等炎性介质释放,靶向动脉粥样硬化全阶段。临床研究显示,小剂量秋水仙碱(0.5 mg/d)联合常规治疗,可使急性心梗患者主要心血管事件(死亡、心梗、卒中)风险降低23%,改善稳定性冠心病患者斑块稳定性(OCT显示纤维帽增厚、斑块体积缩小)。此外,其可预防心外科术后房颤、房颤消融后复发及心包炎复发,2023年FDA批准其用于冠脉抗炎治疗。指南推荐方面,2023年ACC/AHA慢性冠脉综合征指南、ESC急性冠脉综合征指南均给予2b类推荐,急性/复发性心包炎治疗为1类推荐。临床使用需注意小剂量用药安全性,主要副作用为胃肠道不适,避免长期大剂量使用。

结语

本次“药物创新专场”通过四位专家的深度分享,展现了心血管疾病诊疗在药物研发、分型体系与老药再利用三大领域的突破。ATTR-CM药物的精准靶向、抗心律失常药的分类革新、冠状动脉分叉病变的量化分型、秋水仙碱的抗炎新应用,均为临床提供了可落地的解决方案,推动心血管诊疗从“对症”向“对因”“精准”升级。未来,需进一步开展大样本临床研究验证创新成果,加强多学科协作,将基础研究与临床实践深度融合,为心血管疾病患者带来更多获益,助力我国心血管健康事业高质量发展。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动