程晓曙教授:药物在心力衰竭患者心脏性猝死预防中的价值

临床上,ACS(急性冠脉综合征)和CCS(慢性冠脉综合征)的最终结局无非是心力衰竭或心脏性猝死(SCD)。对于心衰和SCD,有研究显示SCD是临床常见急重症,在心力衰竭患者中发病率较高,因此,他们应该引起我们足够的重视。我们在临床事件过程中,也经常遇到这样的案例,STEMI(ST段抬高型心肌梗死)患者血管开通非常良好,但由于抗重构的药物治疗存在很大欠缺,导致PCI术后二级预防不完善,最终患者预后不良。由此可见,如何安全有效预防危险并发症的发生是我们临床医生的必修课。在一次会议中,南昌大学第二附属医院程晓曙教授重点为我们阐述了药物在心力衰竭患者心脏性猝死预防中的价值。

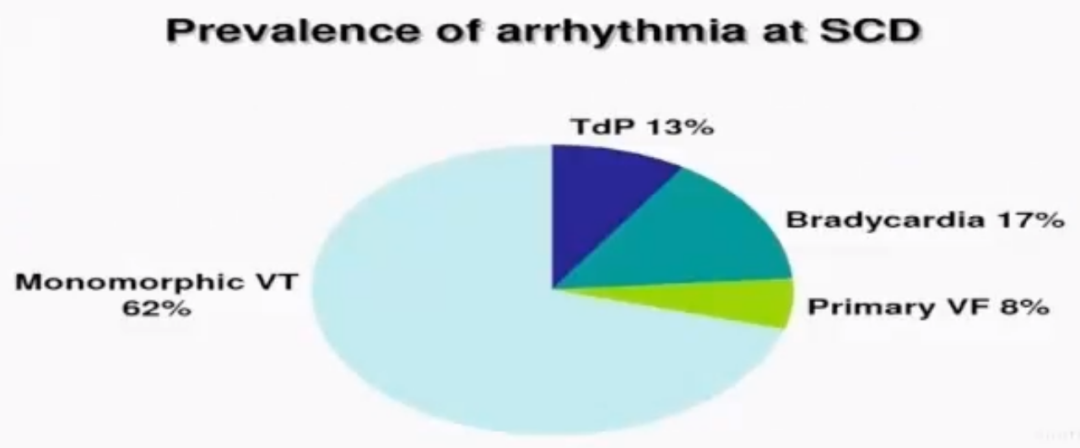

猝死是指急性症状发生后1小时内的突发死亡,90%由心血管疾病导致,为心脏性猝死(SCD)。中国SCD发生率为41.84/10万。以13亿人口推算,我国SCD总人数高达54.4万例/年,位居全球各国之首。SCD由多种病因引起,其主要机制为心律失常,早期发现和预防在临床工作中尤为重要。

心力衰竭是多种器质性心脏病发展至晚期的综合征;患者的最终死亡原因主要是进行性心力衰竭和SCD。中国高血压调查研究表明我国≥35岁居民中,心衰患病率为1.3%,预计1370万人患心衰。

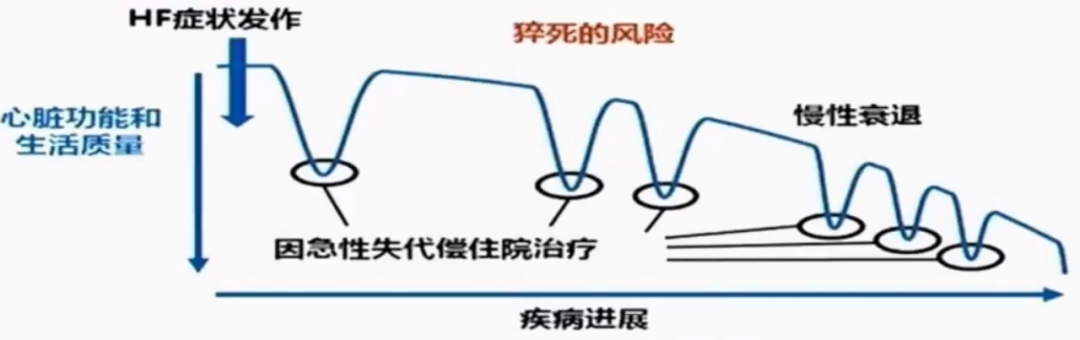

心衰是一种渐进性疾病,即使在早期阶段,其心脏结构和功能也可能恶化。随着病情恶化,急性发作的频率越来越高,导致住院率高且死亡风险增加。心衰患者易发生室性心律失常,其中80%以上是室性早搏,约50%是室性心动过速。此外,心衰患者在整个疾病过程中都有猝死风险。在心衰死亡中,心律失常性猝死约占50%-60%。

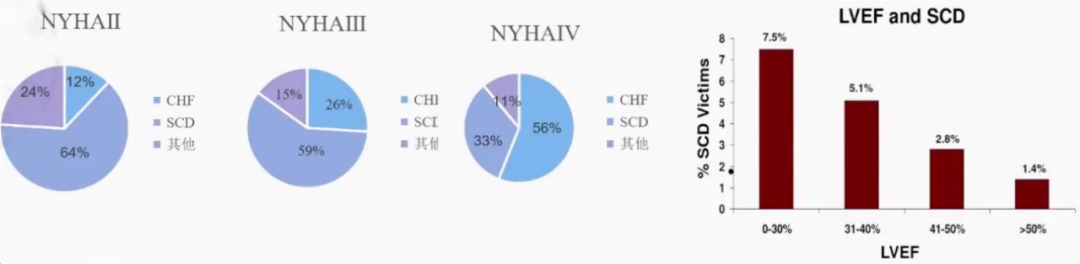

左室射血分数(LVEF)是评估SCD非常重要的独立危险因素。研究显示,LVEF≤30%的患者发生SCD的危险很高。MERIT-HF研究纳入233例心功能不全患者;结果表明心功能Ⅱ-Ⅲ级患者发生SCD风险最高(64%、59%),而心功能Ⅳ级的患者主要死于心衰进展。

指南推荐用于治疗心衰的药物有ACEI/ARB/ARNI、β受体阻滞剂、盐皮质激素受体拮抗剂(MRA)、钠葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)等。该四大类药物经多项随机对照临床试验证实可降低全因死亡风险15%-35%,为心衰治疗的基石用药,那其对预防SCD的获益又如何?

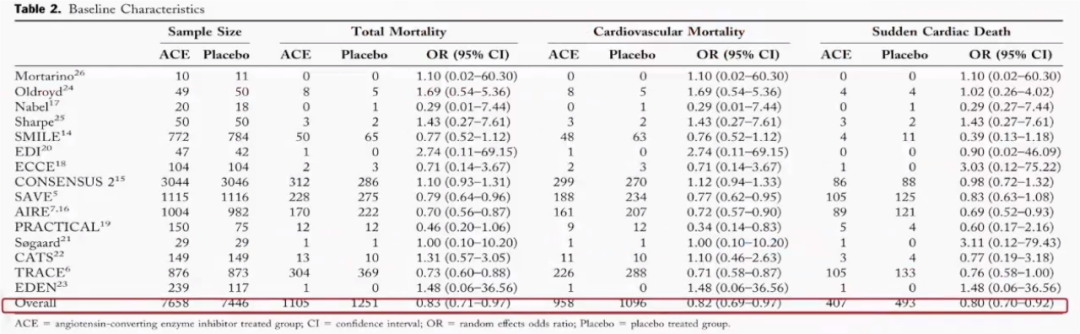

一项荟萃分析研究了包括SAVE、TRACE-Ⅰ和AIRE在内的15项试验,以评估ACEI对心脏性猝死的影响。其结果显示,与安慰剂组相比,ACEI使SCD风险显著降低20%(OR,0.80;95%CI 0.70-0.92)。

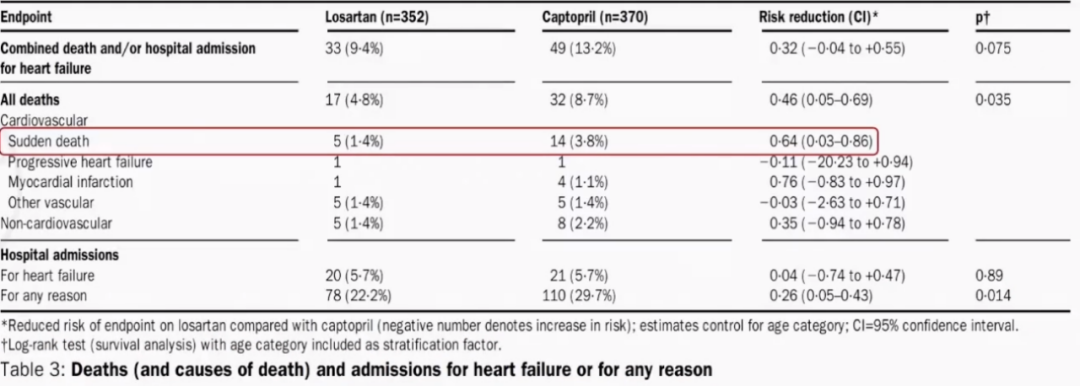

ELITE研究旨在比较氯沙坦和卡托普利对722名心衰患者全因死亡、SCD发生风险的影响。48周随访显示,与卡托普利相比,氯沙坦组全因死亡风险降低了54%,SCD相对风险降低了36%。

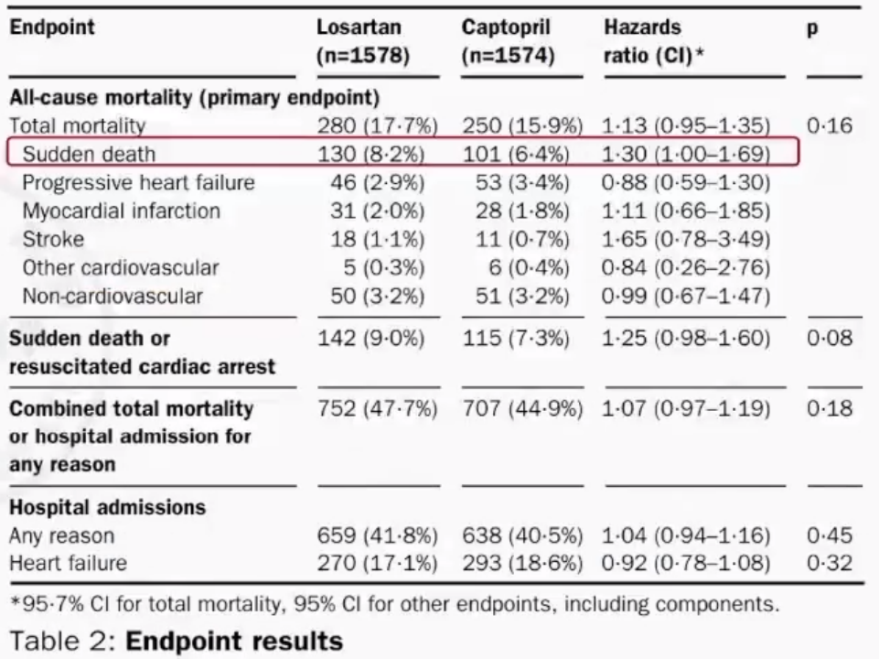

ELITEⅡ在扩大样本(3152名心患者)基础上比较氯沙坦和卡托普利对全因死亡率、SCD发生率的影响:经过1.5年的随访,两组在全因死亡、SCD发生风险上统计学差异无显著性(氯沙坦9%,卡托普利7.3%,P=0.08)。目前的证据表明,ARB在降低心衰患者SCD风险方面并不优于ACEI,仅在患者对ACEI不耐受时使用。

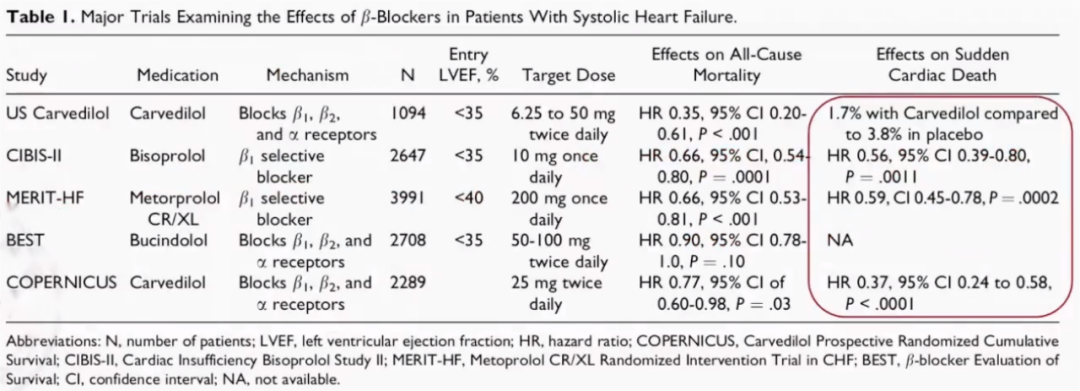

β-block类对SCD的预防获益

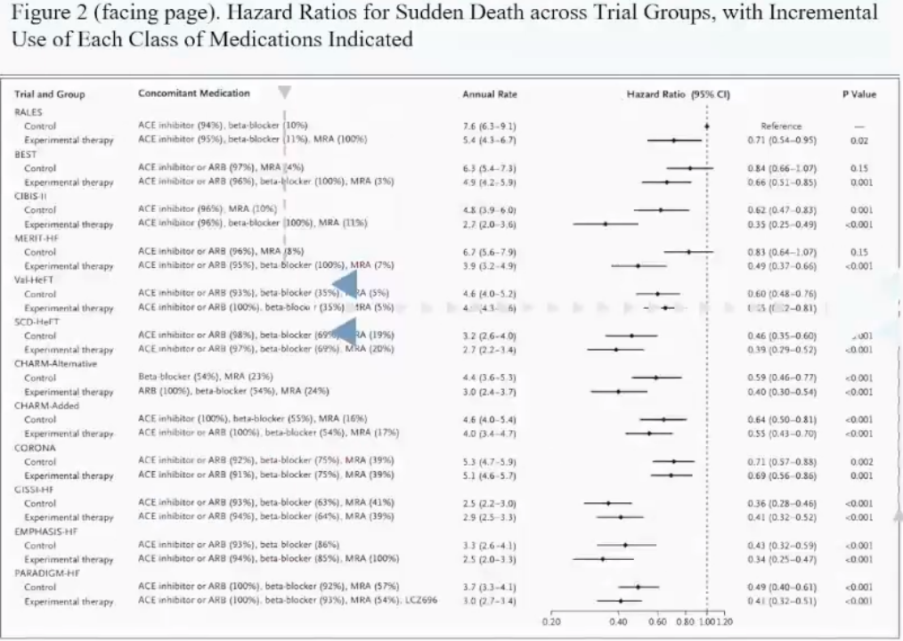

上述多项研究表明,β-blocker使心衰患者SCD的风险下降44%-63%。

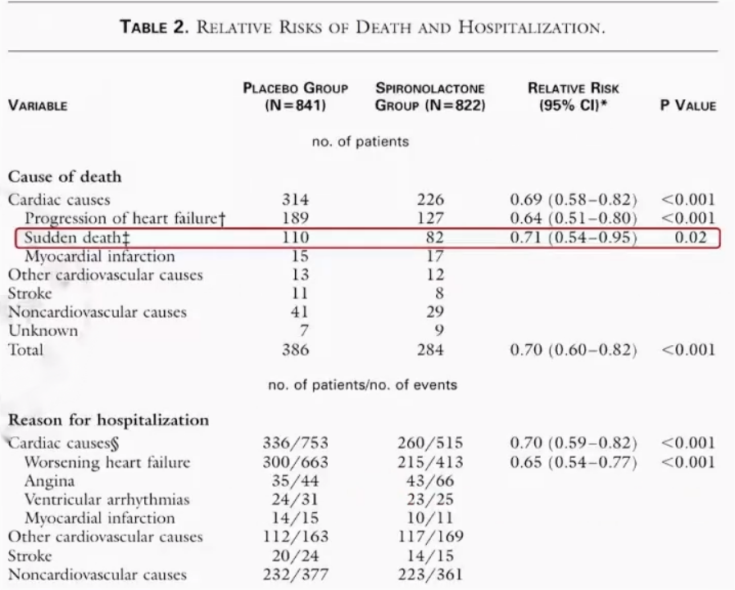

RALES结果表明螺内酯可降低29%的SCD风险。

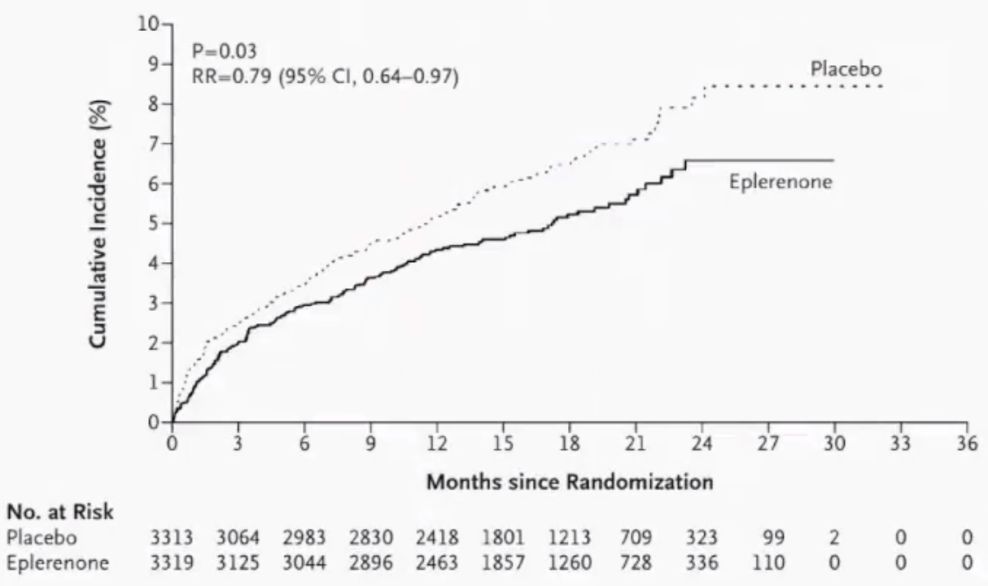

EPHESUS结果显示依普利酮可以显著减少SCD风险21%。

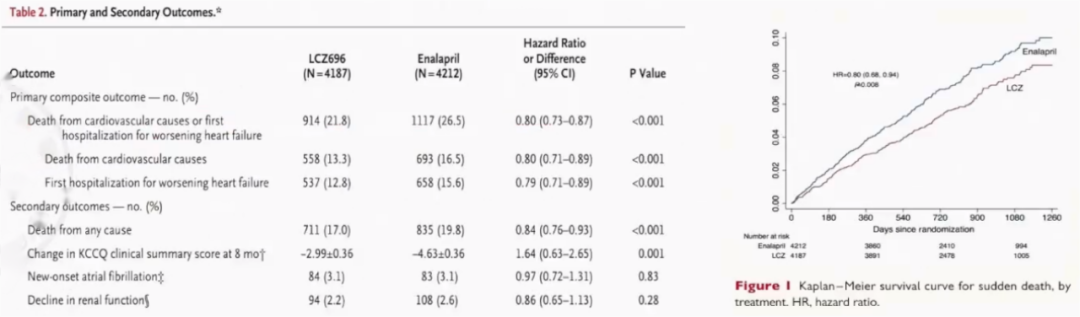

PARADIGM-HF研究表明在充分优化应用β受体阻滞剂(93%)、MRA(54%)的基础上,使用沙库巴曲缬沙坦,与使用依那普利的对照组相比,全因死亡风险降低16%。SCD风险降低20%。

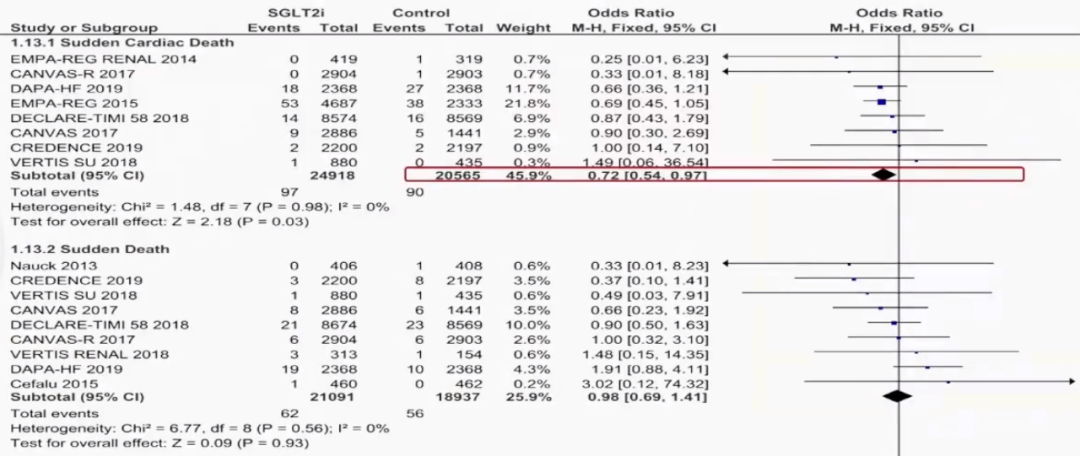

SGLT2i作为心衰患者的新四联用药对于SCD也有重要影响。一项纳入34项RCT的meta分析提示:与安慰剂相比,SGLT2i可显著降低28%SCD风险。

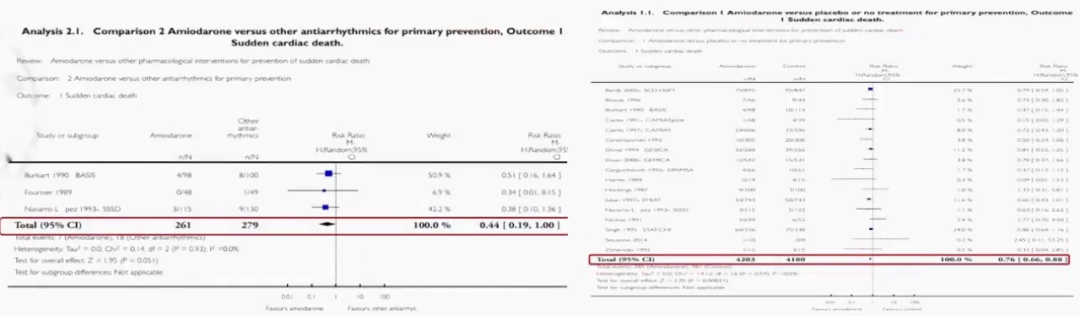

2015年12月发表在《Cochrane Database Syst Rev.》的一项纳入了24项研究(9997名受试者)的Meta分析表明,胺碘酮预防心脏性猝死优于其他抗心律失常药物。分析表明:与安慰剂或未服抗心律失常药物相比(17项研究),胺碘酮降低SCD风险24%;与其他抗心律失常药物相比(3项研究),胺碘酮降低SCD风险56%。

在抗心律失常药物指南推荐中也提到了Ⅲ类钾通道阻滞剂——胺碘酮,可降低心衰患者SCD风险,改善生存获益。

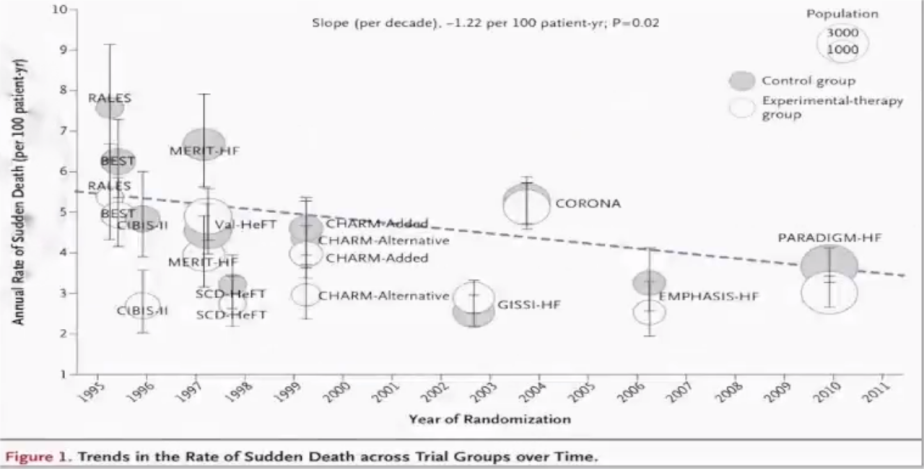

在早期心衰药物治疗的随机对照临床试验中,猝死在全因死亡中占50%-60%,为最主要的死亡方式。近20年来,药物组合治疗的方式不断优化,ACEI/ARB联合β受体阻滞剂治疗基础上,加用MRA或采用沙库巴曲缬沙坦替代ACEI/ARB,不仅使全因死亡风险继续下降,而且也进一步显著降低了SCD的风险。随着治疗心衰药物的不断研发,目前有症状的心力衰竭患者猝死的风险也发生了变化。临床治疗中“新四联”的序贯用药可有效控制,并减少心衰患者SCD风险。

在另一项研究中,Li等人对1995-2014年间,12个临床试验招募的40195名心力衰竭伴射血分数减少患者(排除置入ICD)进行分析,旨在探究心衰患者序贯用药和结局事件的关系。结果显示,每年发生SCD风险随着时间的推移而下降,从最早试验(1998年完成的RALES)的6.5%下降到最近(2014年完成的PARADIGM-HF)的3.3%。

与对照组相比,每个研究的治疗组均能显著降低SCD的风险;且药物的叠加使用对预防SCD风险更显著。研究发现对于射血分数降低的心衰患者,进入临床试验后SCD风险显著下降,这一发现证明了药物治疗对SCD的累积效益。

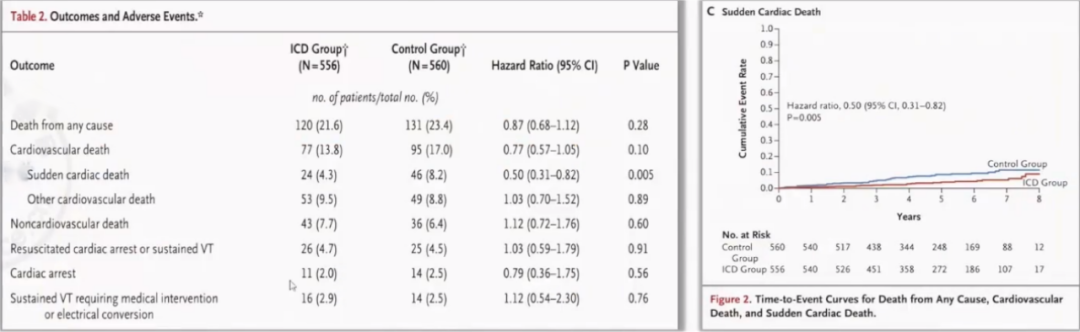

现代最佳药物治疗在显著降低全因死亡率的同时,猝死占全因死亡的比例也从20世纪末的60%左右降到目前的35%左右。在最佳药物治疗基础上,对有器械治疗适应证的患者,心脏再同步治疗(CRT)和ICD,将进一步降低全因死亡和心脏性猝死风险。

DANISH研究中,对556名非缺血性心衰(EF<35%)患者接受ICD治疗,560例患者接受常规治疗,两组中均有58%患者置入CRT。随访67.6个月发现,SCD在ICD组低于常规治疗组 (4.3% VS 8.2%;HR:0.50)。

2017年AHA/ACC/HRS室性心律失常治疗和心脏性猝死预防指南以及ESC ST段抬高急性心肌梗死治疗指南推荐:对于接受最佳药物治疗至少3个月后左室射血分数仍≤35%、NYHA心功能分级Ⅱ-Ⅲ级、预期寿命>1年的非缺血性心肌病患者,建议置入ICD来预防猝死。

但是,2022年6月26日,欧洲心衰杂志发表的一篇文章指出,在当前心衰新药治疗时代,对于射血分数降低的心衰患者,在优化应用包括β受体阻滞剂、MRA、ARNI、SGLT2i 四大支柱药物的前提下,对于非缺血病因的心衰患者需要重新考虑有没有必要以及何时通过置入ICD来预防心源性猝死。因此,这一部分未来仍值得深入思考。

1.最佳药物治疗是心衰治疗的基础,实践中采用指南指导下的最佳药物组合和剂量调整可显著降低心衰患者的全因死亡和SCD的风险。

2.抗心律失常药物仅胺碘酮可降低心衰患者SCD风险。

3.在优化应用“新四联”药物的前提下,对于非缺血病因的心衰患者,有无必要及何时置入ICD来预防SCD,值得进一步探讨。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动