陈立娟教授:冠脉易损病变诊断及评估进展

易损斑块是指那些具有血栓形成倾向或极有可能快速进展成为“罪犯斑块”的动脉粥样硬化斑块。在临床实践中,识别潜在的罪犯斑块并进行危险度评估,在预防或避免急性冠脉事件及心源性猝死方面具有重要的临床价值。在近期召开的2023苏州市心血管病年会上,东南大学附属中大医院陈立娟教授就“冠脉易损病变诊断及评估进展”这一话题进行了精彩的演讲。

依据斑块的病理学特征,将其分为六种:

Type I:近乎正常的管壁增厚,无钙化;

Type II:斑块内膜弥漫增厚或小的偏心性无钙化斑块;

Type III:斑块内有脂质或坏死核心,周围包绕纤维组织,可能有钙化;

TypeIV:复杂斑块,可能有表面破损、出血或血栓;

Type V:钙化斑块;

Type VI:不伴有脂质核心的纤维斑块,可能有小的钙化。

其中III型和IV型被认为是易损斑块。总结易损斑块的关键特征,主要包括:1)薄纤维帽;2) 富含脂质的坏死核心;3) 炎症;4) 新血管形成;5) 斑块内出血;6) 微钙化;7) 潜在的胆固醇结晶。

具有薄纤维帽和大血栓形成脂质核心的斑块,称为薄帽纤维粥样斑块(TCFA),是斑块破裂和动脉粥样硬化血栓形成的典型基质。

研究发现,斑块破裂引起血栓形成的主要原因包括年龄(>60岁:77%;<60岁:64%)、性别(男性:76%;女性:55%)、地区(欧洲:72%;美国:68%;亚洲:81%)、常有体力活动、焦虑、工作压力、感染、温度变化、心律不齐、可卡因使用等。

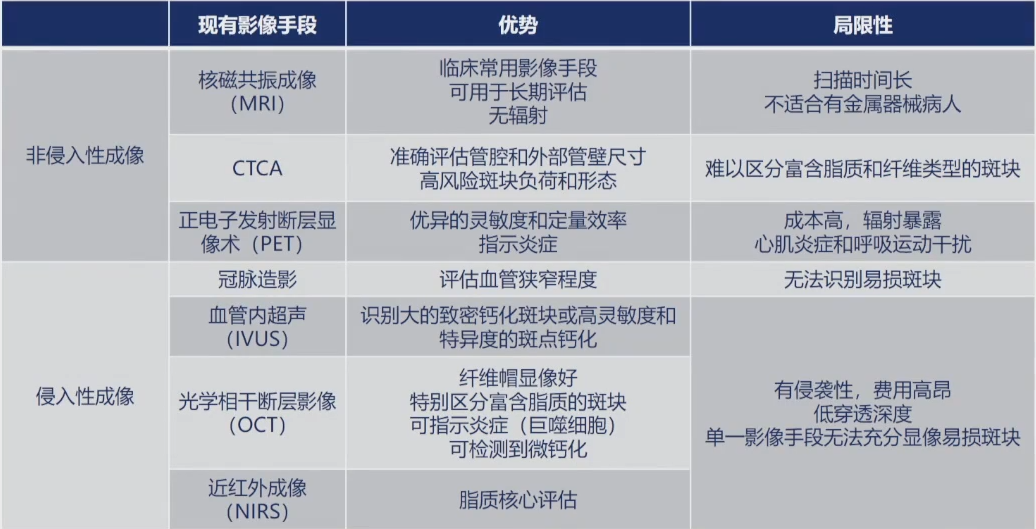

冠脉影像学手段是识别冠脉易损斑块的主要方法,包括计算机断层扫描冠状血管造影(CTCA)、血管内超声(IVUS)、光学相干断层显像技术(OCT)、近红外光谱成像技术(NIRS)、磁共振核磁成像(MRI)、电子发射断层扫描(PET)等。

1. 非侵入性成像

-

CTCA

易损斑块形态:低衰减斑块(low attenuationplaque,LAP)、餐巾环征(napkin-ring sign,NSR)、正性重构和点状钙化。

CTCA能够早期识别易损斑块,测量斑块容积和负荷。但是其在区分脂质与纤维组织成分方面的准确性有限,仅能显示血管管腔轮廓,无法呈现管腔内部结构,对斑块的成分和分析比较欠佳,只能作为初筛诊断。

-

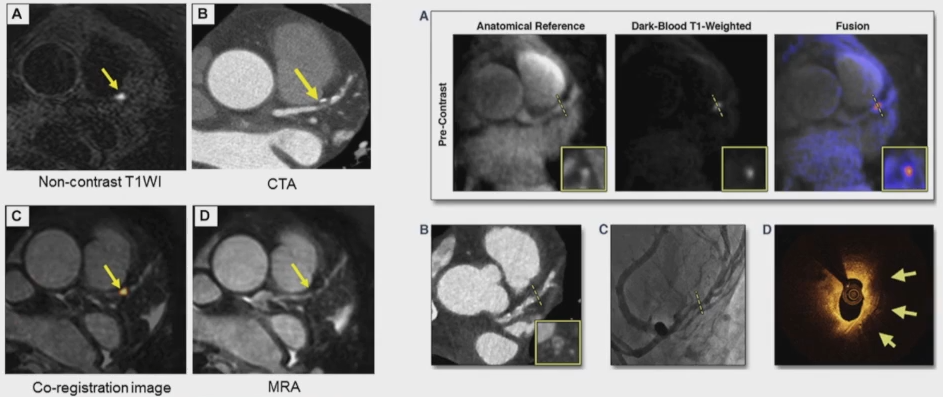

MRI

MRI可以磁共振三维全心冠状动脉定性成像 (CATCH)。冠状动脉MRI高信号区与OCT图像上高风险斑块特征,如脂质、巨噬细胞、胆固醇结晶等有关。MRI可以量化斑块负荷并提供包括脂质含量、钙化和血栓等有关斑块的成分信息,区分钙化斑块与脂质斑块。但是MRI成像下的高风险斑块是否是易损斑块尚需要临床试验进一步验证。

-

PET

PET将18F-氟脱氧葡萄糖和18F-氟化钠作为示踪剂,示踪剂能够被斑块摄取,同时不被心肌摄取。不稳定的斑块较稳定斑块有更多的巨噬细胞,斑块内炎症反应更重,通过PET检测可以更多地提供有关斑块特征的详细信息,包括炎症、微钙化和血管生成。但是此方法成像原理复杂且成像成本过高,临床应用较少。

2. 侵入性成像

-

IVUS

IVUS是通过对声学信号的采集与处理进行成像,得到冠脉内及管壁的解剖及组织成像,可以区分各种类型的动脉粥样硬化斑块以及对斑块的成分和形态进行定量分析。

根据三维影像,在体准确判断管腔的狭窄程度,可评估最小管腔面积、斑块负荷、重构指数、偏心指数和衰减指数,对斑块组分进行分析,是诊断冠脉病变、指导介入治疗的重要手段之一。其可以提供分辨率约为100µm、成像深度约为7mm的血管横截面结构图像。

IVUS能够分辨斑块是脂质核心还是纤维化核心,但是不能提供易损斑块的薄纤维帽信息。IVUS对于斑块易损性的主要评价指标包括:斑块负荷、动脉重构指数(RI,RI>1.05为正重构,RI<0.95为负重构)、薄纤维帽厚度和坏死核厚度。

-

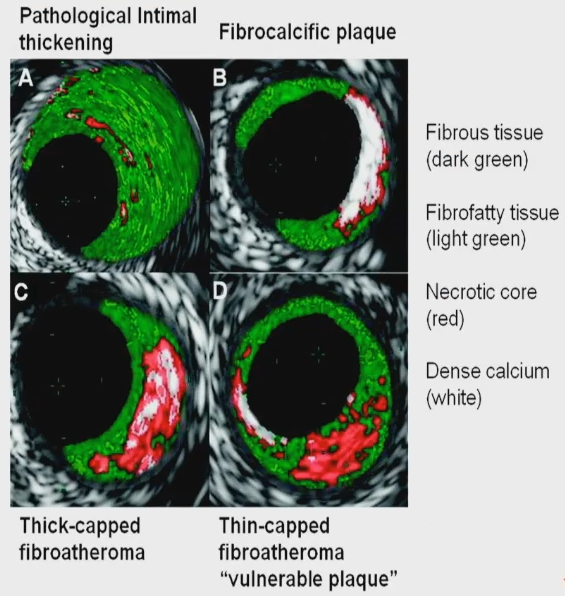

虚拟组织学成像(VH-IVUS)

VH-IVUS是一种以IVUS为基础,对不同组织的反向散射射频信号识别并处理,可以对斑块不同组织类型区别成像的技术,不同组织在其上以不同的颜色代表。此技术的成像原理是确定返回信号的数量以及返回信号在斑块中的影响程度,将这些变化代入特定算法,对最终解读结果进行颜色编码并叠加在灰度IVUS图像上。它可以清楚地分辨出易损斑块上的薄纤维帽特征、坏死核心等信息。

但是VH-IVUS成像分辨率低,对易损斑块组织细微结构的分辨能力弱,不能清晰识别组织成分。而且其低轴向分辨率 (100µm) 限制了对斑块微结构的识别,对<65µm的薄纤维帽不能准确识别与测量,对薄纤维帽没有明确的影像学标准。

-

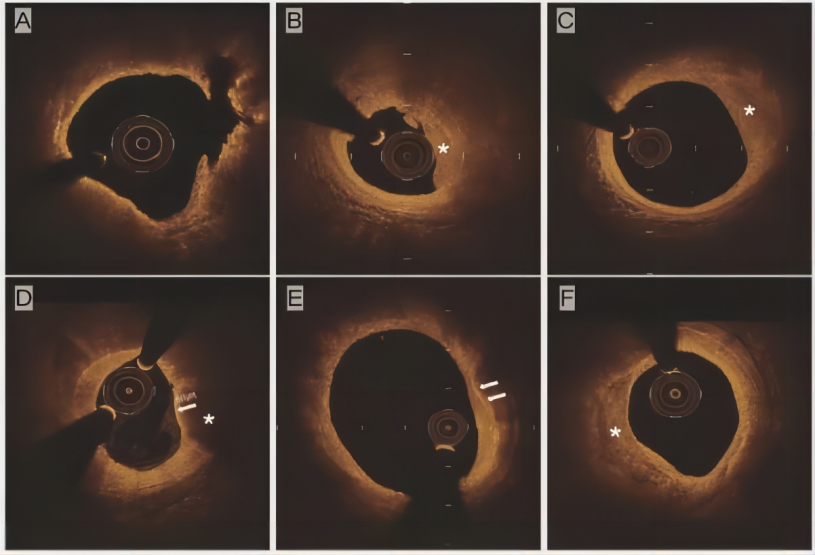

OCT

OCT以近红外光波反射为原理,主要使用约1300nm红外光波反射生物组织内部的微观结构,并根据血管壁反射光的光学交互作用构建冠脉管壁的横断面图像,显示动脉管壁的组织结构,可以清晰识别管壁内、中、外三层结构。该技术对动脉壁的分辨率可达10~20µm,空间分辨率是IVUS的10倍以上,能够可视化新生血管、微钙化、薄纤维帽和巨噬细胞的积聚,还可以根据微观结构和图像强度的分析对斑块病变进行分类。

总体而言,OCT可以准确识别斑块成分及相关斑块特征,尤其是识别与易损性相关的斑块成分,如脂质含量、薄纤维帽、巨噬细胞、新生血管、胆固醇结晶、钙化等,通过对这些斑块成分及微结构准确的定性或定量分析,在评估患者未来不良心血管事件的风险中发挥着重要作用。

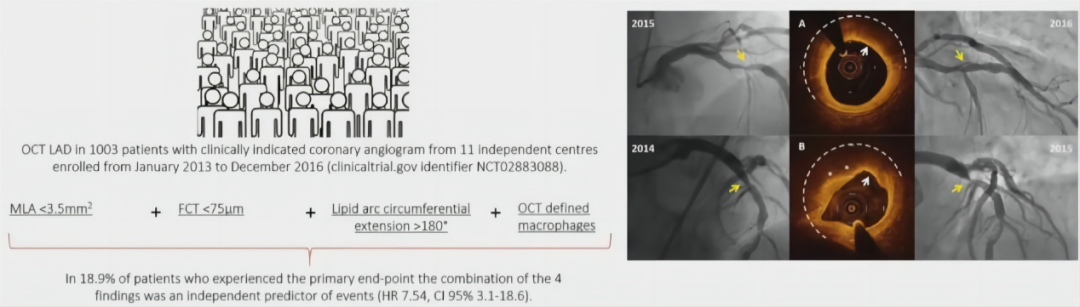

运用OCT来识别易损斑块的研究——CLIMA,是一项前瞻性、国际多中心、观察性研究,主要分析了OCT识别的易损斑块特征对预后的影响。该研究定义OCT-高危斑块为左前降支最小管腔面积(MLA)<3.5mm2、脂质角度核心>180°、纤维帽厚度<75µm以及巨噬细胞聚集。研究共监测了1003例符合冠脉造影适应证患者的左前降支血管,经过12个月的随访,共有37例患者发生了不良心血管事件。该研究证明了左前降支非罪犯OCT-高危斑块是12个月心源性死亡和靶血管相关心肌梗死的独立预测因子。首次前瞻性在体证实了OCT定义的高危斑块与不良临床事件的相关性,为基于OCT的易损斑块早期干预策略的制定提供了重要依据。

为了进一步探讨OCT检测的高危罪犯斑块(HRP)对STEMI患者主要不良心血管事件的预测价值,国内开展了另外一项OCT识别易损斑块的试验——AMI。该研究在434例接受急诊PCI的STEMI患者中,对罪犯病变进行OCT评估,最终纳入274例患者,并分为非HRP组(n=206)和HRP组(n=68)。在患者出院后第1、6、12个月进行随访,主要终点为MACE。HRP定义为同时存在4项标准:MLA<3.5mm2,纤维帽厚度<75µm,脂质斑块脂质弧>180°,巨噬细胞聚集。该研究证实了HRP对STEMI患者MACE风险的预测能力,肯定了OCT在易损斑块诊断中的价值。

但是OCT也存在较多局限性,限制了其在易损斑块评估中的应用,主要包括:读图者主观因素影响大;光信号衰减快导致成像深度浅,其成像的穿透深度只有2~3mm,无法评估整体的斑块负荷,对深部脂质坏死核心及钙化显示不够清楚;假阳性率较高;OCT成像过程中需要良好的同轴性以获得清晰的图像,因此其在直径>4mm的冠状动脉(如左主干开口处等)中应用的有效性仍有待进一步探讨。

-

NIRS

NIRS是一种基于光谱算法具体识别血管壁内脂质成分的技术,其利用不同斑块成分对红外光谱产生出不同频率、波长的反射光,进一步与胆固醇对应的波长进行对比分析,能够特异性识别动脉粥样硬化斑块中的胆固醇,与病理组织学结果具有高度一致性。

在NIRS成像中,脂质概率大于60%的区域被标记为橙色,概率大于98%的区域被标记为黄色,其余区域为红色。

NIRS对易损斑块的主要评价指标为:脂质核心负荷指数(LCBI) ,其中以最大4mm节段LCBI (maxLCBI4mm) 较为常用,通过特定方式计算NIRS图像上黄色像素的数量得出。

但是,NIRS只可以提供浅层脂质斑块成分的信息,在评估深层脂质斑块特征时较为困难,而且不能显示血管壁的情况。于是,NIRS-IVUS融合成像技术应运而生。

3. 多模态成像技术

-

NIRS-IVUS

该技术是首次用于研究人类冠脉斑块的多模态血管内成像技术。其中,IVUS提供了对病变的全面评估,包括植入支架后的斑块结构,它与NIRS的结合增强了判读斑块的能力。NIRS-IVUS成像技术可以用于检测动脉壁和斑块内的脂质含量,评估冠状动脉病变处化学成分、斑块负担和血管重塑,识别动脉粥样硬化的易损性。PROSPECTII研究发现,NIRS-IVUS可以帮助识别血管造影上的非阻塞性病变,总MACE事件发生率为13.2%,非罪犯病变相关MACE发生率为8.0%,罪犯病变相关MACE发生率为4.2%。

-

NIRS-IVUS-OCT

鉴于单一血管内成像方式的局限性,NIRS、IVUS、OCT三项技术联合检测斑块是否更为精准、全面?PACMAN-AMI研究正好联合运用这三种腔内影像技术联合评估斑块的逆转情况。研究中,在基线时和52周后,对非梗死相关冠脉进行IVUS(主要评估斑块负荷)、NIRS(主要测量脂质核心负荷指数)和OCT(主要测量薄纤维帽厚度)检测,提供了关于斑块形态和组分情况的更全面的信息,从而帮助更好地判别易损斑块、全面对斑块易损性进行评估。

4. 分子成像

分子影像技术可以从分子和细胞水平无创、动态地观察疾病的发生和发展过程,为动脉粥样硬化易损斑块的早期诊断提供了有力工具。通过靶向特定的分子,造影剂的分布可以精确地追踪到动脉粥样硬化病变,并且不同信号强度成像的形式可以增加。与传统影像学主要显示脏器的器质性变化相比,分子影像具有“看的早”的特点,能够探查疾病尚未发生器质性变化前脏器细胞和分子水平的异常变化,为疾病的早期诊断、治疗和转归评价提供了更加可靠的工具。

近年来血管内分子影像学的发展包括近红外光谱(NIRS)、近红外荧光分子成像(NIRF)、血管内光声成像(IVPA)和荧光寿命成像(FLIM)等,有望突破IVUS和OCT的局限性,能够为斑块提供病理学的信息,但每一种方法都有其特殊的优势,尚不能够实现完整的斑块评估。

易损斑块识别小结

在易损斑块识别方面,现有影像手段各有优势和局限性。单一影像手段应用普遍,但无法充分显影易损斑块。采用两种或以上血管内成像技术结合,可以克服单一成像缺点,但增加成本,仍有侵入性。纳米材料为靶向分子提供载体,可非侵入下精准追踪动脉粥样硬化病变部分,是未来动脉粥样硬化成像发展方向。

全身治疗:降脂、抗炎;

局部治疗:药物涂层支架(生物可降解支架)、药物涂层球囊。

陈立娟教授介绍道,其团队正在针对易损斑块的识别和治疗进行前沿研究,一项是构建早期检测易损斑块的新型多模态探针,此探针通过合成巨噬细胞膜包裹Fe3O4@m2-NPs,在磁共振及NIR下早期识别易损斑块。目前该项研究尚处于动物实验阶段。

另外一项是构建靶向巨噬细胞膜的光敏剂纳米药物输送系统cd68-ce6-mediated liposomes,该研究基于动脉粥样硬化(AS)斑块富集巨噬细胞源性泡沫细胞的病理特点,利用具有亲水性和亲脂性结构的脂质体作为光敏剂Ce6的载体,通过共价结合将CD68抗体偶联在脂质体表面,形成CD68抗体修饰的Ce6脂质体(Ce6/CD68-Lip)。CD68受体在泡沫细胞膜表面高度表达,通过抗体的特异性结合,可以使Ce6/CD68-Lip靶向斑块部位,在660nm激光照射下,通过PDT发挥治疗AS的作用。

专家简介

文中图片均来自授课幻灯

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动