钱明阳教授:常见先心病的介入治疗

随着医疗技术水平的不断提升,我国先天性心脏病(简称先心病)的死亡率在逐年下降。然而,先心病的治疗仍然是临床工作中的难点和重点。介入治疗是先心病治疗的重要手段之一,我国自20世纪80年代逐步开展了先心病介入治疗。得益于介入治疗器械的进步,先心病介入技术不断成熟,并伴随着器械改进的推动,目前已有可降解封堵器进入临床试验和应用。在2023年珠海市医师协会心血管内科医师分会年会上,广东省人民医院钱明阳教授结合指南,通过病例展示分享了几类常见先心病的特征和治疗策略。

《2015年儿童常见先天性心脏病介入治疗专家共识》将PDA介入治疗适应证分为三类,Ⅰ类为PDA伴有明显左向右分流,且患儿体重及解剖条件适宜;Ⅱa类为心腔大小正常的左向右分流的小型PDA,如果通过标准的听诊技术可闻及杂音;Ⅱb类为通过标准听诊技术不能闻及杂音的“沉默型”PDA伴有少量左向右分流(包括外科术后或者介入术后残余分流),或者PDA合并重度肺动脉高压。

指南/专家共识中未明确界定PDA患儿介入治疗时适宜的年龄和体重,但国内外已有较多成功的新生儿和早产儿PDA介入治疗的经验。

1. 细小型PDA

特征:最窄处内径<2mm。

封堵指征:属Ⅱ类适应证,连续性杂音(+)为Ⅱa;无杂音,即“沉默型PDA”为Ⅱb。

如存在以下情况则支持封堵:

-

杂音明确,造影见分流至主肺动脉明显显影

-

患者或家属治疗愿望强烈

-

具有感染性心内膜炎病史或高危因素如龋齿、菌血症等

介入方法:

-

经股动脉逆行法

-

逆行法建轨道,经股静脉顺行释放

-

婴幼儿PDA弹性大→偏大封堵器[比PDA最窄内径>4~6mm]

-

ADO Ⅱ[4F/5F鞘管→避免血管损伤]

病例1

患儿6岁,15kg,主动脉造影提示,PDA,大小1mm。选择使用ADOⅡ 0406动脉导管封堵器进行介入治疗。经股动脉逆行释放血管塞。

动图1 经股动脉逆行释放血管塞

病例2

患儿1岁,11kg,超声心动图提示PDA,大小1mm。选择使用ADOⅡ 0406动脉导管封堵器进行介入治疗。经股静脉逆行释放血管塞。需要注意的是,经股静脉逆行法可以在封堵器释放前对主动脉造影,经股动脉逆行法需要在释放后再造影。

动图2 经股动脉顺行释放血管塞

2. 巨大PDA/合并肺动脉高压

特征:体重<8kg,PDA>5mm;或PDA直径/AO直径>0.5。

封堵器选择:大号蘑菇伞或肌部室缺封堵器(封堵器比最窄处>6~10mm)。

注意事项:

-

避免多次释放回收、以免造成肺动脉夹层

-

注意主动脉端成形,避免造成主动脉狭窄[评估: 主动脉造影、封堵器上下的压力阶差)

介入治疗:

-

因巨大PDA常合并肺动脉高压,介入治疗前需要评价肺动脉高压的性质

-

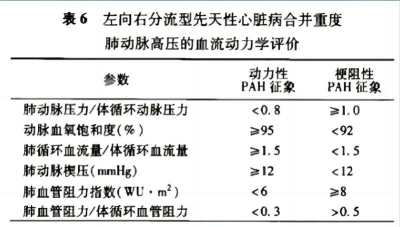

先进行右心导管检查,评估其血流动力学(图1)

-

再进行试封堵试验。试封堵后如肺动脉收缩压下降>20%,同时伴有肺血管阻力指数下降,而主动脉压力无明显下降,血氧饱和度不下降或上升,观察20分钟以上无全身不良反应,即为封堵标准

-

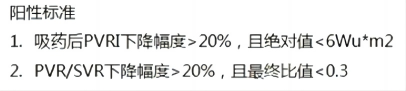

然后进行急性肺血管反应试验,阳性可考虑进行根治手术(图2)

图1 巨大PDA合并肺动脉高压的血流动力学评价

图2 急性肺血管反应试验阳性标准

病例3

患儿11个月,女,9kg。诊断为粗大动脉导管未闭(近管型),肺动脉高压(重度)。使用14-16动脉导管封堵器进行试封堵试验,试封堵后重复右心导管检查,结果提示肺动脉压力下降45%,且符合封堵标准。施行封堵后行封堵器上下拉管测压和主动脉弓部造影评估,未见明显压差,主动脉端成形,血流速度正常。

动图3

术前主动脉弓降部造影

动图4

主动脉弓部造影评估

病例4

患儿7个月,男,6kg。诊断为PDA,管型5.1mm。先试用08-10PDA封堵器,封堵后降主动脉血流速度增快,封堵器处存在压差,于是换用5mm肌部VSD封堵器。封堵后行弓部拉管测压未见明显压差,主动脉弓降部造影评估血流正常。

动图5 封堵前主动脉弓降部造影(左),封堵后主动脉弓降部造影(右)

3. PDA术后残余分流

PDA结扎术后再通:封堵器直径>残余分流直径1~2mm(由于局部组织粘连、纤维化及瘢痕形成,动脉导管的弹性降低、可伸展性变小)。

PDA封堵术后残余漏:治疗难度大(封堵器的选择、技术的熟练度、患者对封堵器重量的耐受、同一部位两个封堵器对心脏有无影响等):

-

比原封堵器大1~2mm的蘑菇伞封堵器

-

将新封堵器同轴置入原封堵器内

-

建立足够支撑的经原封堵器中心的输送轨道

-

扩张原封堵器网眼,以保证足够空隙输送新封堵器

-

循序渐进、动作轻柔、避免损伤

病例5

患儿8岁,PDA封堵后残余漏,使用10-12PDA封堵器,成功封堵。另一患儿15岁,PDA残余漏,使用6mm房缺封堵器分流封堵。这两个病例之前使用的封堵器均为老式封堵器,中空,容易从中间穿过进行封堵。

动图6 PDA封堵后残余漏

病例6

患儿1岁4个月,6.5kg,ASD修补、PDA结扎术后1年,大动脉水平残余分流2mm。使用ADOⅡ0404封堵器进行封堵。

动图7 PDA结扎处残余分流

《中国先心病介入治疗指南》(简称《指南》)对行封堵的ASD条件的规定为:ASD≥5mm且≤36mm;边缘距冠状窦、上下腔静脉及肺静脉距离≥5mm,至房室瓣≥7mm。

1. 多发ASD

-

两个缺损,间距<7mm时,选择1个封堵器

-

多个缺损,间距>7mm时,房间隔足够长的成人或大龄儿,使用2个以上封堵器;房间隔太短的儿童、缺损数目过多或多大、间距过大时,采用外科手术治疗。

2. 边缘不良型ASD

-

前缘残端不足、后缘残端足够,采用介入治疗

-

前缘残端不足、后缘及下腔静脉缘残端>5mm,考虑介入治疗、选择偏大的封堵器

-

下腔缘残端不足,易出现封堵器脱落

-

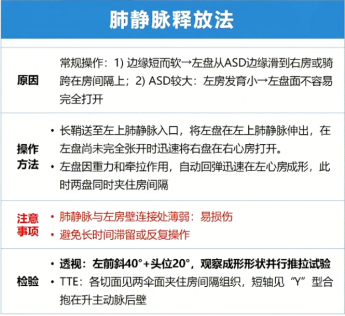

注意事项:选择合适大小的封堵器;采用“肺静脉释放法”并进行“推拉试验”(图3)

3. 巨大ASD

特征:成人ASD>30mm,小儿12kg>24mm;17kg>28mm。

介入风险: 封堵器脱落、严重的心律失常或血流动力学改变。

注意事项:ASD各边缘情况;是否合并肺动脉高压;采用“肺静脉释放法”(图3)并进行“推拉试验”。

图3 肺静脉释放法要点

1. 膜部瘤型VSD

膜部瘤型VSD形成于室缺的愈合过程。由于血流冲击、纤维组织沉着粘连等因素,缺损周围组织包括三尖瓣组织,与缺损周边粘连、融合、纤维化,从而促使室缺闭合。当长期高压作用,室间隔及其附近组织易发生瘤样变,最终形成膜部瘤,其在功能上减低了室缺大小甚至完全闭合。

影像学特点:左室面入口大,右室面出口小,可有多个小出口且出口间相距远。

封堵器的选择:

-

传统对称型封堵器存在局限性,表现为小直径封堵器封堵破口,左盘难以覆盖其他缺损,造成残余分流;大直径封堵器腰部伸展受限、盘面被挤压,造成成形不良、残分、影响瓣膜活动、损伤传导束等。

-

小腰大边型封堵器相比对称型,相同直径的腰部,封堵器左室盘面大,封堵破口同时左盘能充分伸展,完全覆盖入口。但是左盘大会影响主动脉瓣,并增加盘面与室间隔接触面积,容易导致传导阻滞。

-

高腰型封堵器相比对称型,相同直径的腰部,封堵器更长,成形更好。

-

根据缺损形态,灵活选择合适的封堵器。

图4 不同类型封堵器

分型与介入治疗:

-

莲蓬型:封堵器左盘全部覆盖左室面瘤体入口,封堵效果好,无残余分流,但是容易影响主动脉瓣活动,容易引起传导阻滞;封堵器左盘全部拉入瘤体内,盘面几乎不与室间隔组织直接接触,不影响主动脉瓣活动及传导束,但是容易有残余分流。

-

漏斗管型:左室入口小,入口和出口间距较长,右室面因周围组织影响,形成瘤体包裹,出口有多个破口(病例9)。

病例7

患儿2岁3个月,15kg,左室造影提示膜部瘤型VSD,基底大小9mm,右室面见多个破口,间距较远。选用小腰大边8mm封堵器进行介入基底封堵,术后左室造影显示封堵良好。

动图8 术前左室造影(左),术后左室造影(右)

病例8

患儿2岁4个月,13kg。左室造影提示膜部瘤型VSD,基底大小13mm,右室面多个破口。选用小腰大边4mm封堵器成功封堵。

动图9 术前左室造影(左),术后左室造影(右)

病例9

患儿3岁,13kg,典型漏斗管型VSD。选择PDA0810封堵器,封堵后见残余分流。

动图10 术前造影(左),术后造影(右)

2. 位置较高的VSD(嵴内型VSD)

高位的肌部流出道室缺(室上嵴之内),从左室分流的血液直接进入右室流出道,缺损上缘近主动脉瓣,容易早期出现主动脉瓣脱垂。

《指南》提出,缺损距肺动脉瓣>2mm,缺损直径<5mm者有可能介入成功。

切线位角度大,造影需至左侧位70~90°+头位/或右前斜位。

病例10

患儿3岁,13kg。左室造影提示VSD,右室面破口细长,瓣上造影提示主动脉瓣稍脱垂。考虑到右室面破口细而长,使用传统轨道难以建立,决定选用ADOII 0404封堵器,经股动脉逆行释放封堵器。封堵后效果良好,未见残余分流。

动图11 术前左室造影(左),术后造影显示无分流(右)

病例11 VSD合并主动脉瓣脱垂

患儿5岁9个月,19kg,左室造影显示VSD靠近主动脉瓣,缺损大小2-3mm,瓣上造影提示主动脉瓣右冠瓣脱垂。虽然缺损高位,但是无反流,且主动脉瓣脱垂较小,可以考虑介入治疗。选用6mm偏心封堵器进行封堵,术后造影发现封堵效果良好,主动脉瓣活动无影响。

动图12 术前左室造影(上),术后造影(下)

值得注意的是,偏心型封堵器使用时要保证封堵器零边朝向主动脉瓣,指向标志指向心尖。由于其“不对称”的设计,为增加封堵器的稳定性,封堵器需要有较大的张力,成形后对室间隔阻滞的压迫增加,从而增加了希氏束传导阻滞的风险。而且偏心型封堵器左室盘的主动脉端过短,故上部的穿隔血流基本靠右室盘来封堵,因此容易有上缘残余分流。对于偏心型封堵器要慎用。

在先心病的介入治疗中,准确把握适应证和禁忌证至关重要。医生需严格评估患儿的病情,明确其是否适合进行介入治疗。同时,为保障手术的安全性与有效性,介入医生必须接受严格的正规培训和准入制度,并确保具备充足的技能与经验。

在手术过程中,严格规范操作流程是减少严重并发症的关键。此外,心脏外科、心脏介入科、超声和放射介入医师的密切合作可确保手术的顺利进行。

最后,建立完善的随访制度也十分必要,以便及时发现和处理术后并发症,提高患儿的康复效果。

专家简介

文中图片均来自授课幻灯

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动