华中科技大学同济医学院附属同济医院蒋建刚教授应用MitraClip™成功救治超高难度巨大左房、内交界脱垂、极重度二尖瓣反流患者

2024年5月15日,华中科技大学同济医学院附属同济医院曾和松教授率领的心内科团队(蒋建刚教授、李瑞教授)使用微创经导管二尖瓣夹及可操控导引导管MitraClip™,成功为一例巨大左房,内交界脱垂、二尖瓣极重度反流的患者实施了微创二尖瓣复手术。

患者病史

患者为57岁男性,半月前开始活动时出现胸闷、气促,胸骨后及剑突下胸闷明显,伴呼吸困难。既往史:高血压病史。心脏彩超:左心增大,二尖瓣重度反流,左室舒张功能减低, 心包积液 。为求进一步治疗于今日来院就诊, 门诊以“心衰”收治。

术前TEE评估

术前心内科超声团队李瑞教授对患者的瓣膜解剖情况进行了详细的评估:

①DMR,二尖瓣极重度关闭不全,反流程度5+

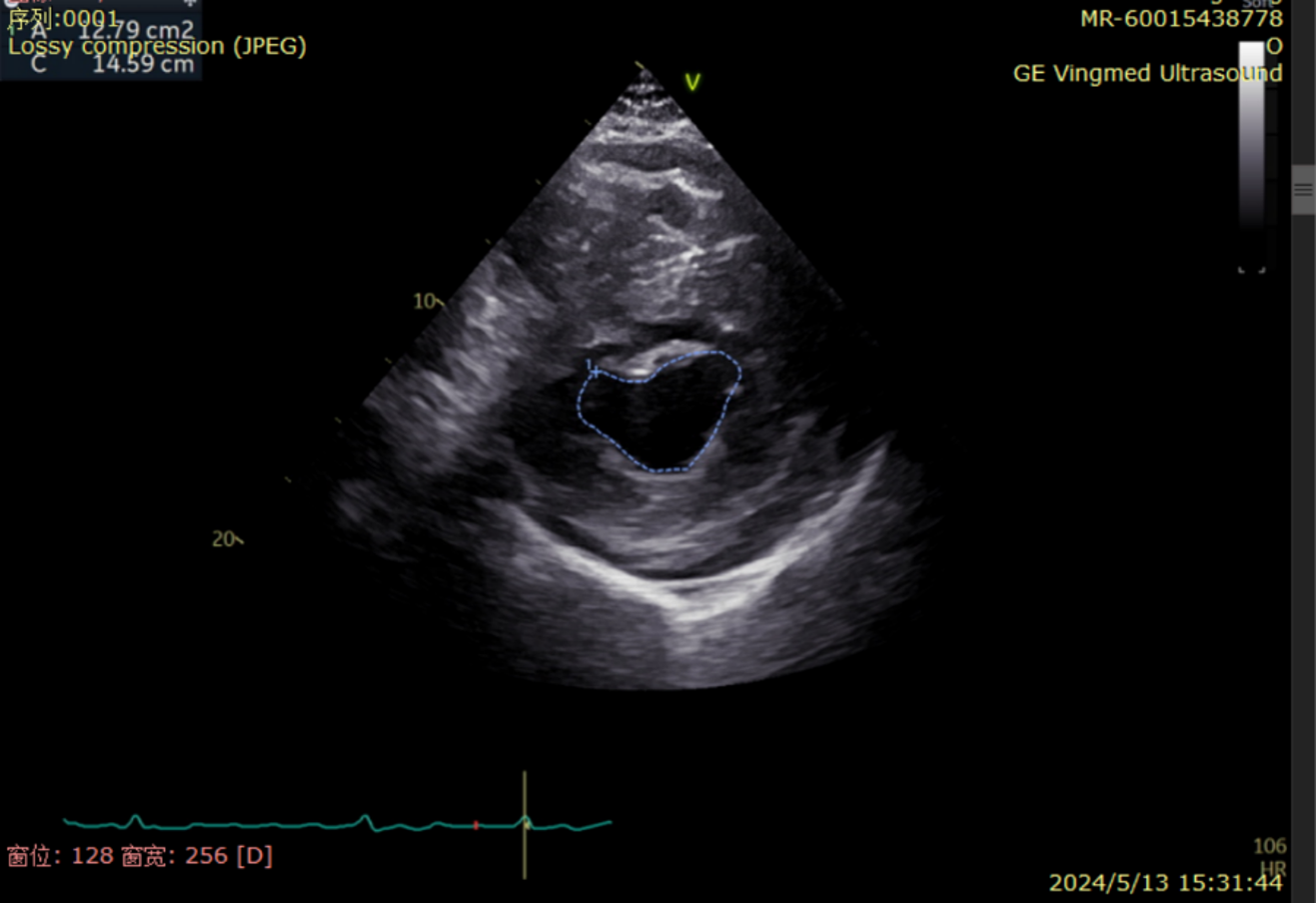

②二尖瓣瓣口面积12.79cm²

③C2、A3累积部分A2脱垂

④前叶长度24.2mm,后叶长度20.6mm

⑤脱垂宽度26.5mm 脱垂高度13.2mm

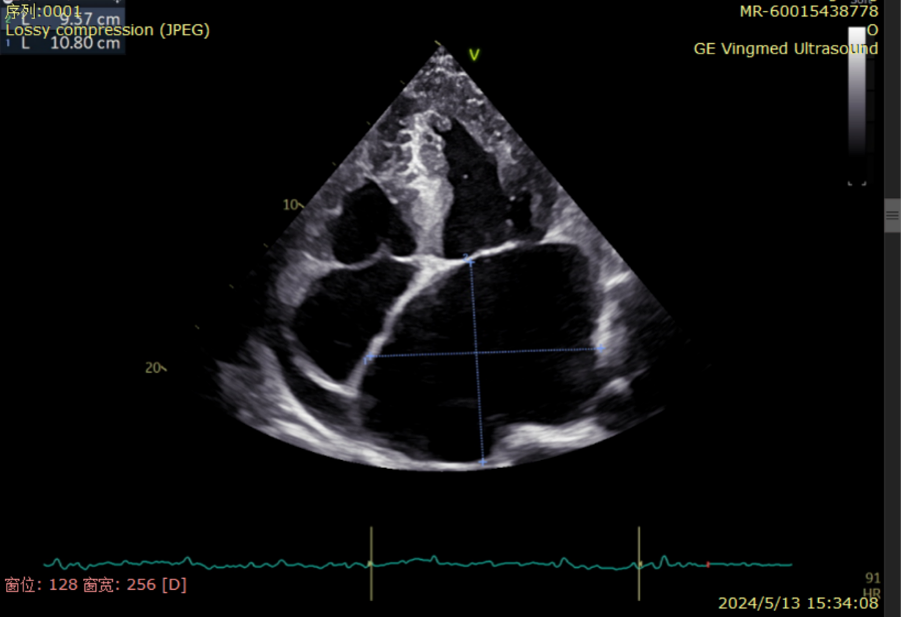

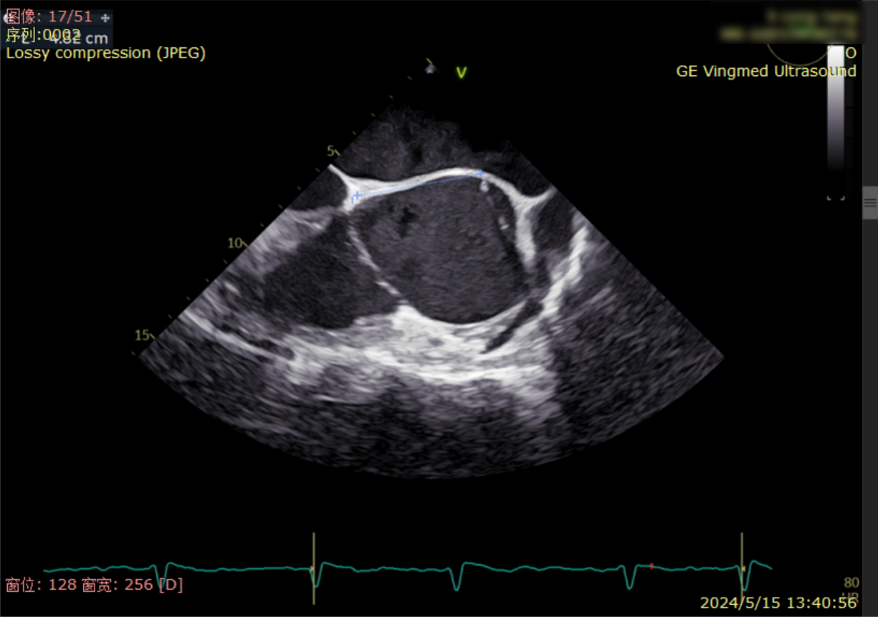

⑥左房93.7mm*108mm, 左室82.4mm,AP径=5.6cm,瓣环显著扩张

⑦肺静脉逆流明显

术前LA

术前二尖瓣口面积

术前C2区

术前C2 color

术前3D

术前3D color

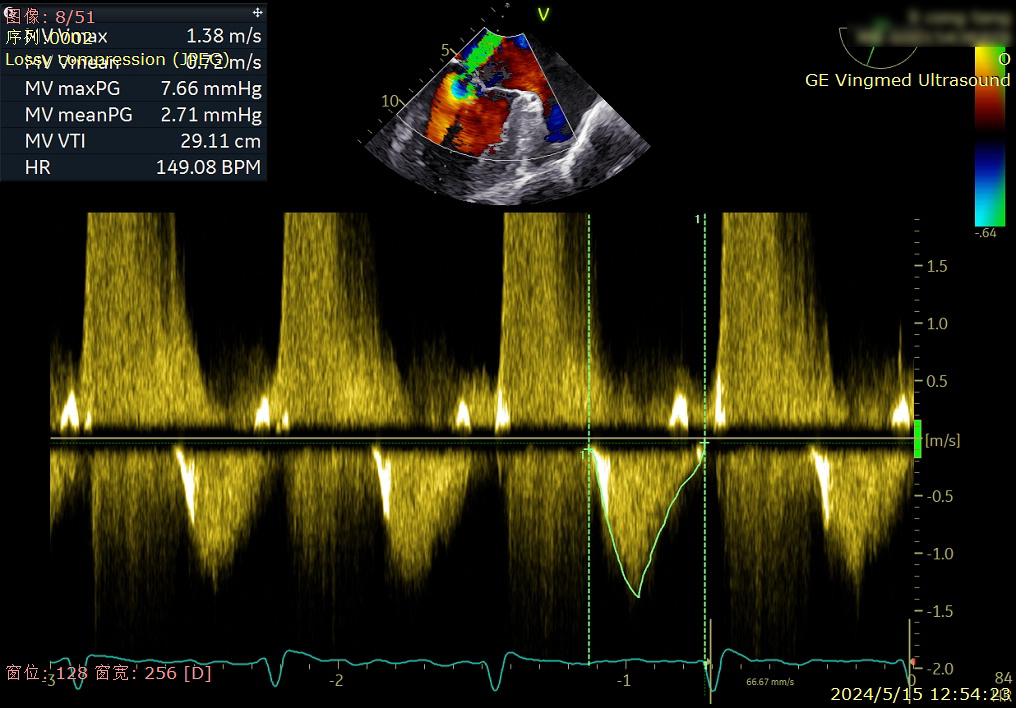

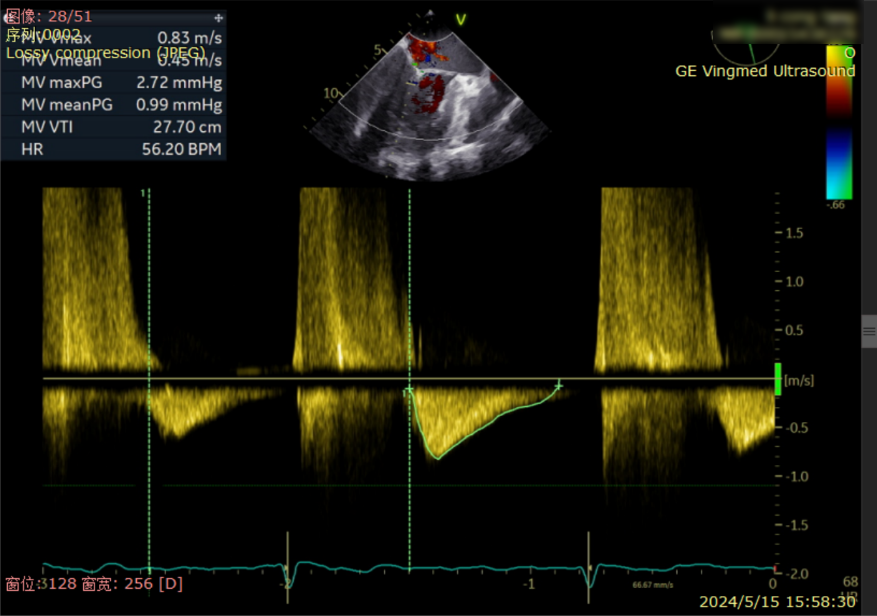

术前平均跨瓣压差

术前肺静脉频谱

手术难点及策略

难点:左房大间隔向右膨出,间隔增厚,保证向上后间隔穿刺有一定难度;患者脱垂宽且高,而且靠内交界,瓣叶抓捕夹持困难,瓣叶冗长导致夹子稳定性欠佳等。

策略:优先在C2区放置一枚XTR,捕获脱垂最大的位置,根据剩余反流量补额外的夹子。

术中操作

患者全麻,消毒铺巾后,食道超声再次评估,发现患者内交界瓣膜撕裂,双叶腱索断裂,与术前评估时相比解剖发生较大变化,仅仅2天,反流急剧进展加重,经过与患者家属充分沟通,决定继续手术救治。建立右侧股静脉入路后,在食道超声引导下,由于患者左房较大,对穿刺针塑弯后,选择上下腔靠中间,主动脉短轴靠后位置穿刺,获得穿刺高度4.82cm。沿加硬导丝置入大鞘SGC,然后将二尖瓣夹输送系统XTR送入左心房,在2区进行轨迹测试,调整夹臂方向11点-5点,回拉稳定器,使夹子定位在内交界脱垂位置,完成左房定位。

双平面确认穿刺位置

穿刺高度

SGC进入左房

XTR左房定位

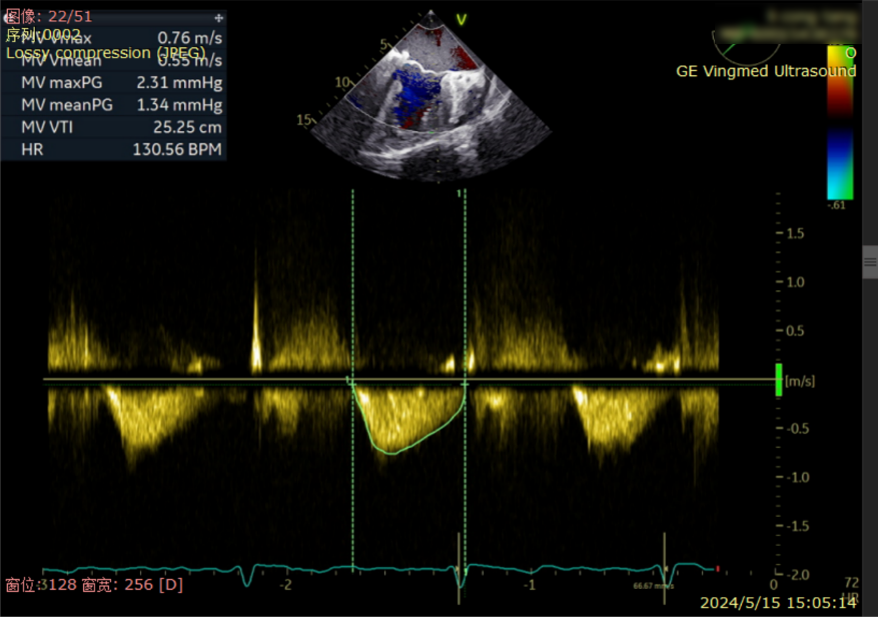

关闭夹子,缓慢进入到左室。瓣下再次确认夹臂方向未改变,在内交界区捕捞夹持瓣叶,前后叶Bouncing明显,关紧后,内交界最大的反流明显消失,夹子外侧有残余脱垂引起的偏心反流。食道超声完整评估第一枚二尖瓣夹XTR的安全性和有效性,夹子方向11点-5点、组织桥稳定、瓣叶受限,夹子内侧反流消失,外侧有残余反流(2+),平均跨瓣压差1.34mmHg,释放第一枚XTR。为寻求进一步降低反流,手术团队依次再植入1枚XTR、1枚NTR,最终患者植入3枚二尖瓣夹(2XTR+NTR),反流由极重度(5+)降低至轻度(1+),平均跨瓣压差2mmHg,提示未造成狭窄,肺静脉逆流显著改善,手术完美结束。

夹持瓣叶

3D评估第一枚夹子XTR钳夹效果

组织桥

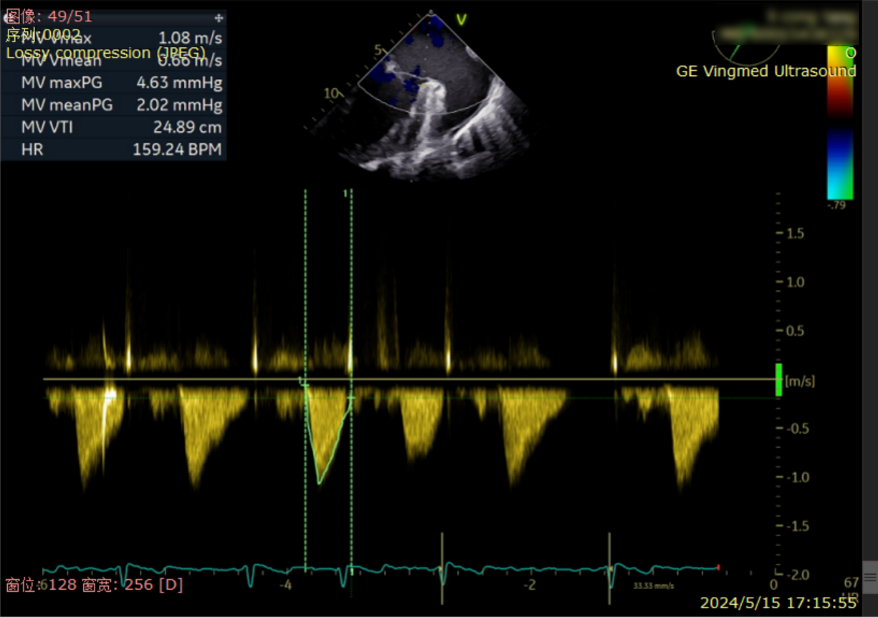

第一枚钳夹后平均跨瓣压差

第二枚钳夹XTR夹持瓣叶

3D评估第二枚夹子XTR钳夹效果

第二枚钳夹后平均跨瓣压差

第三枚钳夹NTR夹持瓣叶

3D评估第三枚夹子NTR钳夹效果

X-Plan评估残余反流

第三枚钳夹后平均跨瓣压差

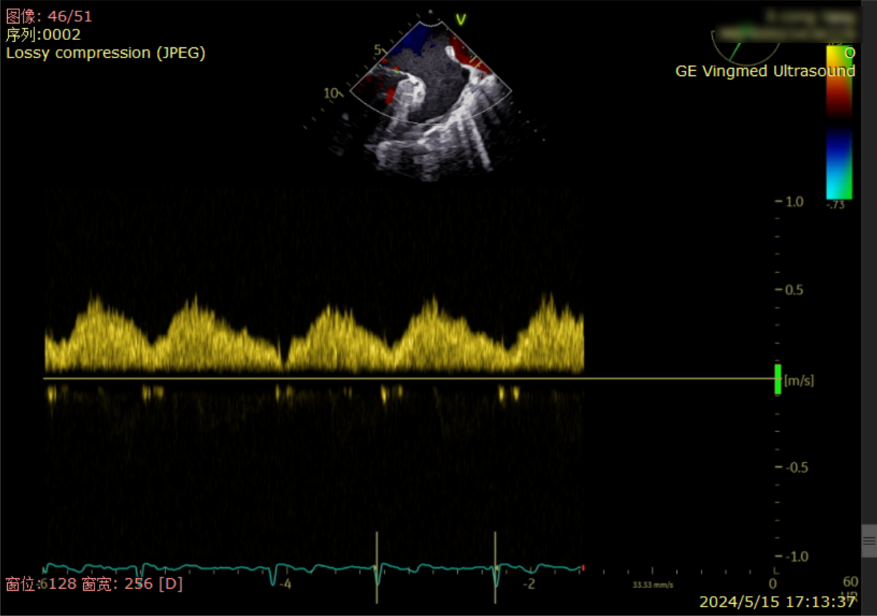

术后肺静脉频谱

术前、术后反流对比

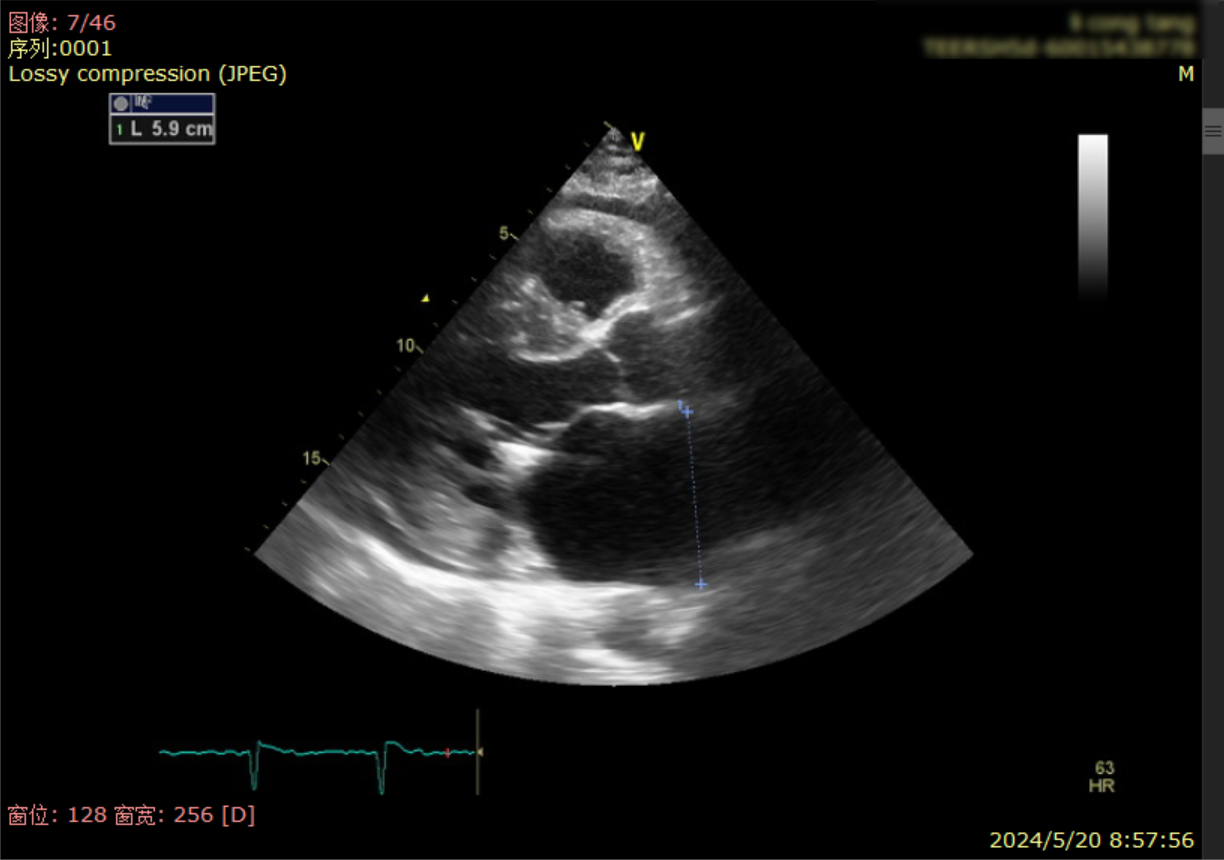

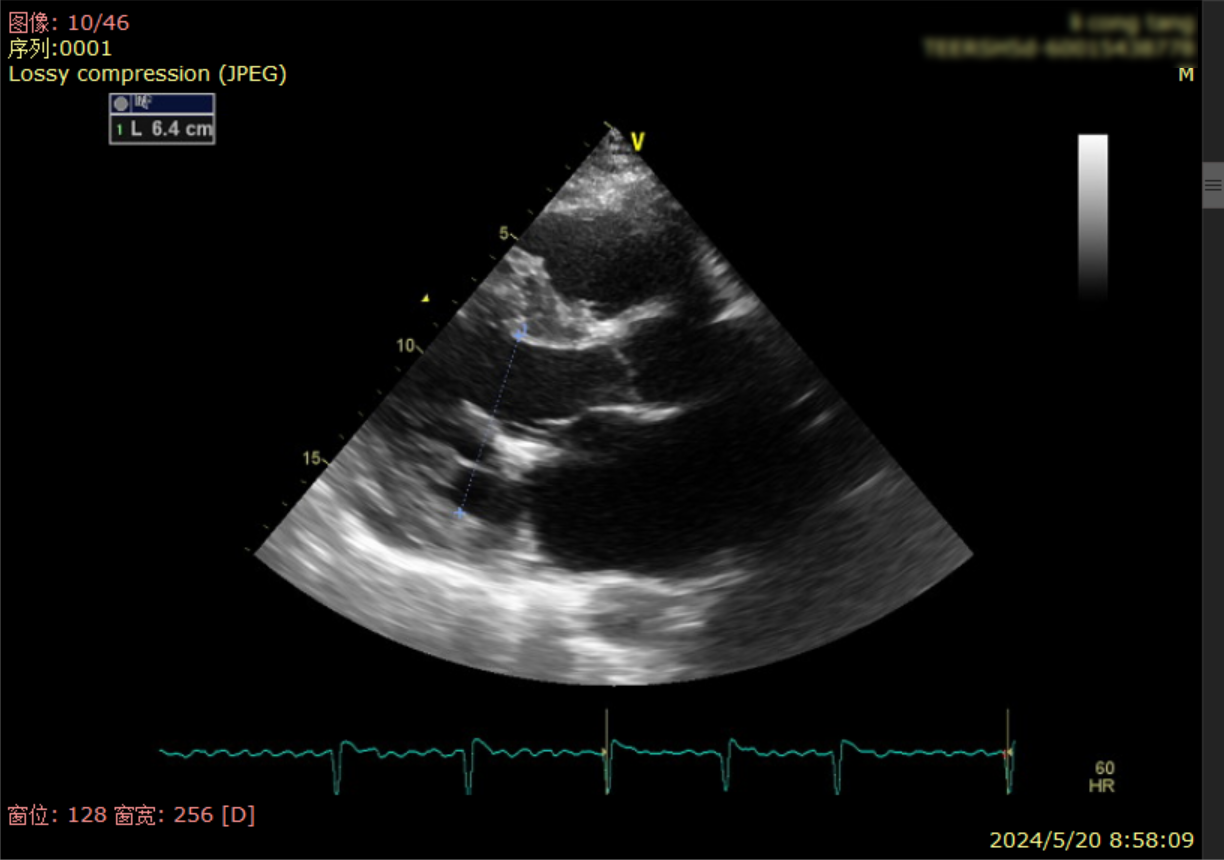

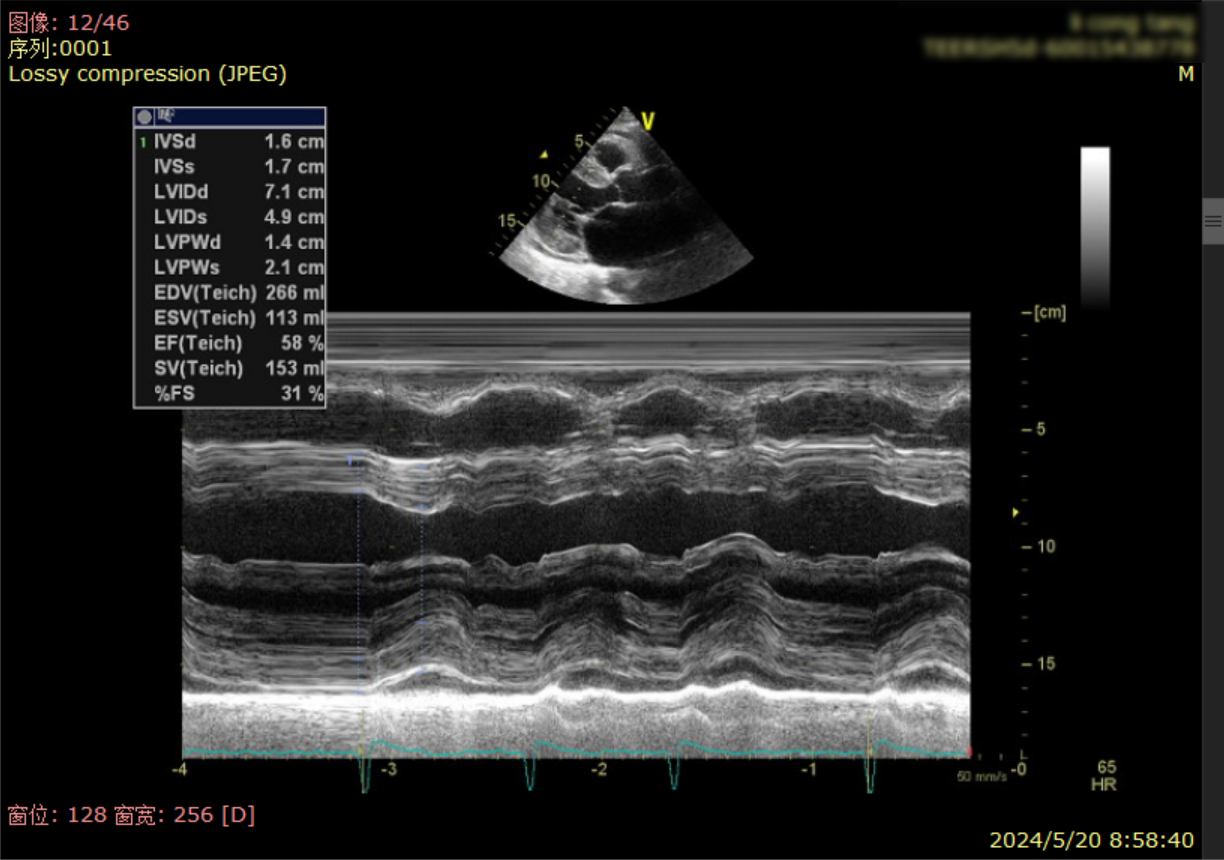

出院超声

患者术后5天出院,复查超声,左房缩小至59mm,左室缩小至64mm.夹子稳固,反流保持微量,心功能明显改善。

胸骨旁长轴

胸骨旁短轴

四腔心

两腔心

LA大小

LV大小

心功能

二尖瓣反流(MR)是一种临床上常见的心脏瓣膜疾病,随着经济社会的发展和人口的老龄化,我国心力衰竭、缺血性心脏病发病率的增加,二尖瓣反流的发病率也随之增加。据统计,超过65岁和75岁的人群MR发病率分别为6.4%和9.3%,伴有心功能不全的中重度二尖瓣关闭不全患者预后较差。二尖瓣反流相关症状:疲劳、呼吸短促、咳嗽、下肢肿胀、心跳加速、晚上尿频。经导管二尖瓣修复治疗,伤口小、疼痛少,对于心脏来说不开刀、不停跳;住院时间短,恢复快,显著改善患者生活质量改善。

专家简介

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动