从2024版中国高血压防治指南到AHA科学声明,RDN人群选择与筛查要点一览

高血压是心脑血管疾病最主要的危险因素之一。虽然改善生活方式和药物治疗是有效的降压方式,但是高血压的控制率依然很低。经皮去肾神经术(RDN)治疗已经成为有发展前景、临床证据最多的器械治疗改善血压、提高血压控制率的方法。多项随机、假手术对照的临床研究表明RDN可以持久、有效降压,且安全性良好。

本文将结合近期发布的《中国高血压防治指南(2024年修订版)》及《RDN治疗高血压:AHA科学声明》,分享RDN的人群选择与筛查要点。

《中国高血压防治指南(2024年修订版)》推荐意见

自2022年开始,中国高血压防治指南修订委员会在2018年版指南的基础上进行更新修订。历时3年,《中国高血压防治指南(2024年修订版)》在2024年第7期《中华高血压杂志》正式发表。新指南既具中国特色,又在学术层面与时俱进,是一部兼具实用性和教育性的指导性文件。

具体到RDN领域,相比于2018版指南“该方法仍处于临床研究阶段,不适合临床广泛推广”,本次更新的指南基于多种循证医学证据,作出了如下推荐:

▪ 现有研究结果证明了RDN治疗高血压的有效性与安全性。

▪ 需排除继发性高血压,对药物难以控制或药物依从性差的高血压患者,可以考虑开展RDN(Ⅱb,B)。

▪ RDN需要在有丰富高血压诊治经验,能够进行继发性高血压病因鉴别的科室有序开展(Ⅰ,C)。

《RDN治疗高血压:AHA科学声明》人群选择与筛查要点

2024年8月5日,《RDN治疗高血压:AHA科学声明》正式发表。《科学声明》再次肯定了RDN疗法的有效性与安全性,同时对RDN的整体应答情况和人群选择作出了说明。

整体应答率

RDN的疗效在所有患者中并不一致。在接受超声RDN的患者中,60%至70%的患者在2至3个月的随访中观察到诊室收缩压或日间动态收缩压至少降低5 mmHg。相比于假手术组(12%),接受RDN的患者,在使用更少降压药物的前提下,有24%可达到日间或家庭血压<135/85 mmHg的目标。用射频技术进行RDN也有类似的发现。

人群选择

经24小时动态血压监测或适当的家庭血压测量证实持续的、难以控制的高血压患者,可考虑RDN,以消除白大褂高血压的诊断。

真正的难治性高血压(RH)患者是RDN的最主要受益群体。其次是难以控制的高血压患者,这些患者尽管服用了降压药,但不耐受或不能/不愿意坚持足够的药物。

理想情况下,实施RDN的机构将提供一个多学科的团队方法,包括在该领域受过专业培训或专业知识的临床医生。实施RDN的手术医师,无论是介入放射科医师、介入心脏科医师还是血管外科医师,都需要接受足够的相关培训,并直接参与手术决策。

随机对照试验的结果将有助于预测哪些患者最有可能从RDN中受益。然而,迄今为止,除了基线高血压外,没有任何临床特征与RDN的应答一致相关。在RADIANCE研究的汇总分析中,直立性高血压与RDN后更大的血压降低相关。当选择RDN患者时,可优先考虑心血管风险较高的患者,因为此类患者降低血压的潜在益处最大。这些患者包括终末器官损害,如左心室肥厚、慢性肾脏病(CKD)、蛋白尿、脑血管疾病和心血管并发症。

在行RDN前应进行继发性高血压的排查,并排除在解剖层面不适宜进行RDN的人群,比如明显的肾动脉狭窄、肾肿瘤、肾动脉瘤、肾动脉分支细小而无法容纳当前导管。尽管大型随机对照试验纳入了肾小球滤过率(GFR)>40 mL/min/1.73m2的患者,但较小的研究已经证明了RDN对肾功能低下患者的安全性和有效性。对于估算肾小球滤过率(eGFR)较低的患者,需要谨慎考虑RDN。

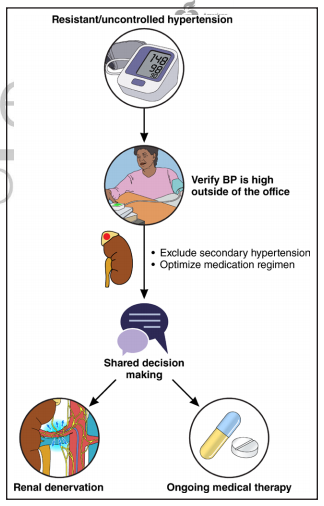

总之,RH患者是首要的RDN候选者,但RDN的候选人群不局限于RH患者。其他可能受益的人群包括尽管服用了抗高血压药物但高血压未得到控制的患者,以及不能耐受/不愿使用足够药物来控制血压的患者。在考虑RDN作为治疗选择时,纳入患者的偏好并参与共同决策对话将有助于患者根据自身情况做出最佳决定。

确定RDN适宜人群的步骤

选择RDN的临床考虑

推荐所有患者

▪ 诊室外血压测量,除外白大衣高血压

▪ 努力改善生活方式

▪ 共同决策风险和获益

难治性或顽固性高血压

▪ 大于等于3种降压药,血压不达标

▪ 血压未达到目标,不能耐受或不愿服用额外的降压药物

禁忌

▪ 怀孕、纤维肌性发育不良、既往植入肾动脉支架、肾动脉假性动脉瘤、肾动脉严重狭窄、已知肾脏或肾上腺分泌性肿瘤

数据有限

▪ 1级高血压、单纯收缩性高血压、4-5期CKD、孤立肾、肾移植受者(原生无功能肾脏)

RDN前的二次评估

建议对所有候选者进行检查

▪ 血清肌酐和尿液分析,评估CKD和eGFR

▪ 筛查原发性醛固酮增多症,并进一步评估

根据临床怀疑情况进行选择性检查

▪ 激素检查,筛查库欣综合症、嗜铬细胞瘤、甲状腺功能亢进、甲状旁腺功能亢进

▪ 成像检查,明确肾动脉粥样硬化性狭窄、纤维肌性的发育不良、主动脉缩窄

本文为医谱学术原创整理,转载请标注来源

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动