北三心声第13期 | 65岁患者三尖瓣重度反流合并肺动脉高压,病因与治疗多重谜团待破!

2025年4月21日,北京大学第三医院心内科重磅推出的《北三心声》栏目——第13期精彩再度袭来。在本期的大查房活动中,专家们将目光聚焦于一位65岁患者,该患者三尖瓣重度反流合并肺动脉高压,致病因素到底是风湿性心脏病还是甲状腺功能亢进?病因究竟为何?下一步治疗何去何从?

让我们紧跟北京大学第三医院多学科领域权威专家的诊疗思路,深度剖析这一复杂病例病情,共同探寻下一步精准、科学的治疗方案。

患者65岁女性,主诉间断胸闷气短19年,双下肢水肿伴乏力3年余。

◾ 现病史

▲上下滑动查看▲

◾ 既往史、个人史、婚育史与家族史

▲上下滑动查看▲

◾ 体格检查

T36.5℃,P 66次/分,R17次/分,BP117/60mmHg;身高:155cm,体重64kg,BMI:26.6kg/m2。神志清,精神可,查体合作。双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律绝对不齐,心前区无隆起,心浊音界扩大,心音低钝,二尖瓣听诊区可闻及舒张期金属开瓣音,音调高、短促,三尖瓣听诊区可闻及收缩期2/6级吹风样杂音,未闻及传导,余瓣膜听诊区未闻及杂音。腹软,无压痛、反跳痛,肠鸣音正常,移动性浊音阴性,肝颈静脉回流征阴性。双下肢轻度可凹性水肿,范围至脚踝上5cm左右。

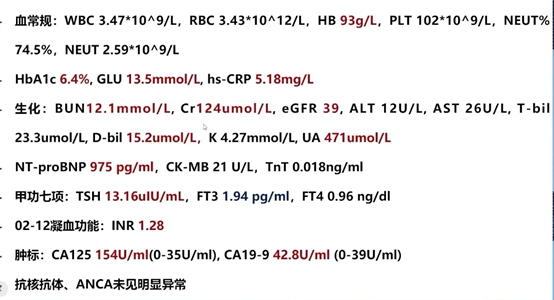

◾ 辅助检查

▲上下滑动查看▲

◾ 初步诊断

1.瓣膜性心脏病

二尖瓣机械瓣置换术后

三尖瓣成型术后

中重度三尖瓣反流

心界扩大

心律不齐

持续性心房颤动

心功能Ⅱ级)

2.高血压病2级(极高危)

3.2型糖尿病

4.甲状腺功能异常

◾ 治疗用药

呋塞米 20mg qd;螺内酯 20mg qd;比索洛尔 2.5mg qd;诺欣妥25mg bid;达格列净 10mg qd;二甲双胍 500mg bid;华法林 3mg qd。

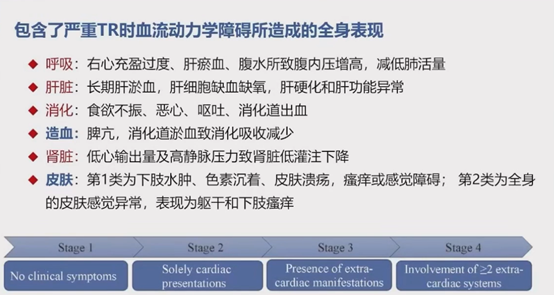

患者为老年女性,慢性病程,19年前出现呼吸困难等心衰表现,以风湿性心脏病行二尖瓣置换、三尖瓣成形术;术后10余年一般状况可,未规律复查。近3年余反复下肢水肿、活动耐量下降、肝淤血。心脏超声提示二尖瓣机械瓣功能尚可、三尖瓣大量反流、肺动脉高压。结合患者多系统的累及和表现,该例患者高度符合三尖瓣反流综合征的表现。

◾ 三尖瓣反流病因鉴别

在临床实践中,三尖瓣反流多数为继发性,其中以功能性三尖瓣反流最为常见,占比超过80%。针对该患者,其可能的三尖瓣反流病因分析如下:

(1)房性功能性三尖瓣反流:其通常由长期心房颤动诱发,心房颤动可致使瓣环扩张,进而继发三尖瓣反流。尽管该患者合并心房颤动且存在右房扩大,但超声检查结果显示其瓣环并无明显扩张,因此可排除房性功能性三尖瓣反流。

(2)室性功能性三尖瓣反流:该患者存在肺动脉高压和右心室扩大的症状。右心室扩大可能会对三尖瓣腱索产生拴系和牵拉作用,从而引发三尖瓣反流,超声检查结果也高度支持室性功能性三尖瓣反流的诊断。

(3)心脏植入装置相关反流:其也可导致三尖瓣反流,但该患者未曾植入相关装置,因此可排除这一病因。

(4)原发性三尖瓣反流:相对少见,其病因主要包括三尖瓣脱垂和风湿性心脏病累及。鉴于该患者既往有风湿性心脏病的诊断,因此不能排除风湿性心脏病导致三尖瓣反流的可能性。

综上所述,目前该患者三尖瓣反流的病因主要考虑为室性功能性三尖瓣反流,其主要致病因素为肺动脉高压以及右心功能障碍所致。

-

肺动脉高压病因鉴别

(1)左心疾病相关性肺动脉高压:该患者肺毛细血管楔压显著升高,同时伴有肺动脉血管阻力升高。因此,需考虑患者是否存在毛细血管前与毛细血管后混合性肺动脉高压的可能性。

(2)其他病因:针对其他常见肺动脉高压病因,临床已完善相关检查。在慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)方面,通过CTPA检查及肺通气灌注扫描,结果均呈阴性;在结缔组织病相关肺动脉高压方面,抗核抗体(ANA)、抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)等自身抗体检测结果均为阴性;在先天性心脏病分流相关肺动脉高压方面,经食管超声心动图(TEE)检查及右心导管检查,均未发现分流表现。故此,暂不考虑上述病因。

但是,目前患者存在肺动脉阻力升高及混合性高压,需进一步探究这种病理状态是单纯由长期肺动脉血管重塑所致,还是存在其他潜在致病因素,需要进一步明确。同时,患者既往还存在风湿性心脏病,因此该患者肺动脉高压是否为风湿性心脏病所致也需进一步探查。

-

指南推荐的治疗策略

除了利尿剂、抗心衰等一般性药物优化治疗之外,目前指南推荐对于三尖瓣反流可考虑进行介入手术/外科开胸手术,但建议早期进行。

-

查房目的

三尖瓣反流的治疗策略:药物、介入、外科

肺动脉高压的病因及治疗

患者三尖瓣反流和肺动脉高压的病因分析

结合患者既往病史及检查结果,综合分析,其存在的三尖瓣重度反流和肺动脉高压,可能是风湿性心脏病进展的结果。

(1)肺动脉高压的病因:患者在接受二尖瓣手术时已确诊肺动脉高压。尽管二尖瓣手术得以实施,但术后肺动脉高压未获完全缓解,可能与瓣膜匹配不良等因素相关。同时,患者存在右心室扩大及不同程度的右心功能减退。虽长期应用利尿剂治疗,但肺动脉压力仍持续维持在60mmHg左右,降幅有限。由此推断,该患者的肺动脉高压可能是由二尖瓣狭窄引发,并在术后形成持续性状态。

(2)三尖瓣反流的发病机制:患者于2009年接受二尖瓣机械瓣置换术,术后至2020年期间,未出现明显临床症状。这表明在此阶段,心脏能够通过自身代偿机制维持基本功能稳定,但肺动脉高压始终存在。随着疾病的进展,右心室功能逐渐由代偿转为失代偿状态,心脏的立体构象也发生了相应改变。即使未观察到瓣环扩张,在持续存在的肺动脉高压作用下,三尖瓣反流程度仍不断加重。此外,患者合并房颤,房颤引起的心房-心室收缩不同步,进一步加剧了三尖瓣反流的程度。综上所述,患者的三尖瓣关闭不全很可能是在长期肺动脉高压的病理基础上逐渐发展而来,而非由其他新发因素导致。

对甲状腺功能亢进问题进行重点筛查

患者的甲状腺功能亢进问题需重点关注并深入分析。患者已明确诊断为甲状腺功能亢进,而严重且未及时治疗的甲状腺功能亢进可能导致肺动脉高压。因此,首要任务是明确并排查患者甲状腺功能亢进的具体情况。若排除甲亢因素后,结合患者临床症状及影像学资料,可将病因聚焦于风湿性心脏瓣膜病变。

同时,在排除甲状腺功能亢进病因后,该患者的主要诊断应从原来的瓣膜性心脏病调整为风湿性心脏病/风湿性心脏瓣膜病。

内科角度:治疗建议

患者目前以右心功能障碍为主要表现,左心功能仍处于正常范围。经评估,患者存在三尖瓣狭窄与肺动脉高压,其病因可追溯至风湿性心脏病。值得注意的是,患者既往已接受二尖瓣置换手术及三尖瓣修补手术,考虑到再次实施三尖瓣修补手术的治疗效果存在较大不确定性,因此需谨慎选择手术干预方式。

基于上述病情特点,现阶段治疗策略建议首选药物治疗,具体方案如下:(1)应用RAS系统阻滞剂(如ARB/ACEI类药物),以调节心血管系统功能,减轻心脏负荷;(2)若患者后续出现左心功能受累情况,可考虑使用多巴胺和多巴酚丁胺等血管活性药物,改善心脏泵血功能;(3)合理使用洋地黄制剂,增强心肌收缩力,维持心脏节律。

此外,鉴于患者曾行三尖瓣修补术,在符合相关手术指征且医疗条件允许的情况下,可进一步评估并尝试姑息疗法——房间隔造瘘术,通过建立心房水平分流,降低右心房压力,缓解右心功能障碍症状,改善患者整体预后。

外科角度:治疗建议

基于患者病史资料及相关临床指南与专家共识,该患者的三尖瓣反流更倾向于功能性反流,其发生与右心室扩大密切相关,而右心室扩大的主要诱因是肺动脉高压。肺动脉高压的形成机制涉及两个方面:其一,患者既往患有风湿性心脏病,由此奠定了肺动脉高压的病理基础;其二,人工瓣膜未能彻底解除血流动力学梗阻,在一定程度上加重了肺动脉高压的进展。

从短期治疗策略考量,利尿剂可作为首选用药。然而,着眼于长期治疗效果,现阶段实施三尖瓣手术对改善患者预后的作用相对有限,难以实现理想的治疗目标。因此,建议先行为期1个月的药物治疗方案,待患者各项临床指标趋于稳定后,再次对三尖瓣反流程度进行全面评估。若评估结果仍显示为重度三尖瓣反流,则可将手术治疗纳入考虑范围,具体手术方式包括房间隔造瘘术、介入手术以及外科手术等。鉴于外科手术操作风险较高,可优先选择创伤较小、操作相对简便的介入手术;若介入手术无法达到预期治疗效果,再考虑实施开胸手术。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动