“北三心声”|第19期:2例肿瘤患者出现"心"问题,北三MDT团队揭秘心肌损伤背后的真相!

2025年7月21日,北京大学第三医院心内科重磅推出的《北三心声》栏目——第19期精彩再度袭来。在本期的大查房活动中,专家们将目光聚焦于2例肿瘤患者继发心肌损伤的患者,病因究竟为何?该如何治疗?

让我们紧跟北京大学第三医院多学科领域权威专家,深度剖析!

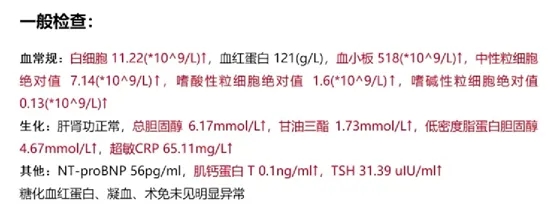

病例1

患者35岁男性,主诉发现肌钙蛋白及心肌酶异常升高1月余。

-

病例资料、临床检查及诊治过程

▲上下滑动查看▲

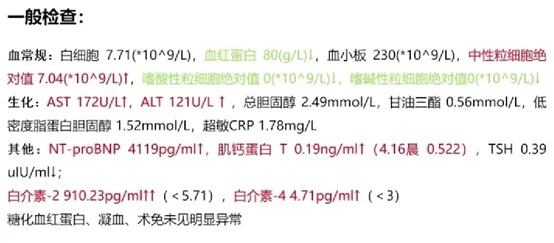

病例2

患者为青年女性,慢性病程,急性加重,主诉发现心肌损伤标志物升高半年,活动后呼吸困难1周。

-

病例资料、临床检查及诊治过程

▲上下滑动查看▲

-

病例特点

首先,两位患者均为年轻人群,且均因抗肿瘤接受了PD1/IL-2a双特异抗体融合蛋白药物治疗后表现出心肌损伤。第一个患者症状较轻,表现为心肌标志物升高,核磁检查也显示出异常。第二个患者症状较重,出现了劳力性呼吸困难、活动耐量下降,下肢水肿等心衰症状。

对这两例患者进行的详细检查,出现了两个值得关注的现象,即嗜酸性粒细胞和血小板水平升高,这两个指标的升高在入组的患者中相当常见,同时心脏核磁可见心肌病变伴水肿。此外,结合患者临床症状及相关检查,第一例患者肌钙蛋白升高大概率为假性升高。

-

病因分析

目前,结合两例患者临床症状及相关检查,心肌炎病变诊断明确,结合患者临床症状及相关检查,从病因上考虑如下:

1.免疫检查点抑制剂相关心肌炎:患者接受PD-1特异性抗体治疗3~6个疗程后出现心肌炎,考虑与药物相关。典型免疫治疗相关心肌炎多表现为弥漫性心肌损伤,但本组病例中一例患者表现为局限性病变,较为罕见。目前,亚临床心肌损害的心脏磁共振(CMR)检查数据有限,相关临床观察及循证医学证据不足,需进一步评估。

2.冠状动脉小血管栓塞、血管痉挛:两例患者有高脂血症危险因素,有肿瘤高凝状态,病程中均有出现血小板反应性升高,且同时使用1L-2特异性抗体可诱发冠脉痉挛可能,有出现小血管栓塞、闭塞可能,且此类情况仍需考虑与药物使用相关。但冠脉造影目前暂不支持。

3.嗜酸性粒细胞增多性心内膜炎:如Loeffler心内膜炎,该病典型病程可分为三期:炎症坏死期、血栓形成期和纤维化期。该病在病程进展中可能出现心电图异常及肌钙蛋白升高,超声心动图可显示心内膜增厚及附壁血栓形成,心脏磁共振检查则可见广泛的心内膜下延迟强化。然而,结合第一例患者临床表现轻微的特点,其表现与该疾病的典型病程特征不符,故目前暂不考虑此诊断。

因此,目前综合分析,免疫检查点抑制剂相关心肌炎的可能性更大。同时,对于该两例患者,接下来需要考虑的是下一步心肌炎的治疗方案,以及能否继续使用PD1/IL-2α特异抗体融合蛋白药物进行抗肿瘤治疗。

检验科分析

对于第一例患者,外院检测显示肌钙蛋白I异常升高,但经免疫沉淀法处理后水平有所下降,提示肌钙蛋白I水平异常升高可能存在免疫检测干扰。然而,我院采用肌钙蛋白T检测发现,其水平由0.497 ng/ml降至0.35 ng/ml,未呈现显著下降趋势,表明该患者肌钙蛋白升高为真性升高,存在心肌损伤。

肿瘤科分析

结合两名患者的临床特征及治疗史分析,二者既往均接受过免疫检查点抑制剂治疗且未出现心肌炎等不良反应,但在改用双特异性抗体药物PD-1/IL-2α特异抗体融合蛋白后相继发生心肌病变。根据其临床表现与药物作用机制推测,PD-1/IL-2α特异抗体融合蛋白可能通过过度清除调节性T细胞或游离CD25,导致IL-2代谢障碍,引发血清白介素-2水平异常升高引发心肌损伤。

针对该两例患者免疫检查点抑制剂相关心肌炎的治疗,建议考虑通过拮抗白介素2受体下游的信号来干预。尽管临床指南提及CD25单克隆抗体的潜在应用价值,但由于其存在双向免疫调节作用,目前暂不推荐常规使用。作为替代方案,JAK抑制剂因其对IL-2R下游JAK-STAT信号通路的选择性抑制作用,已被证实可用于免疫性心肌炎的治疗,尤其是在传统免疫检查点抑制剂相关心肌炎中,可作为激素治疗失败后的二线选择。此外,需要特别强调的是,糖皮质激素仍是当前免疫相关心肌炎的一线治疗方案,特别是在病情危重的情况下,其非特异性免疫抑制作用可快速控制炎症反应。然而,长期使用激素可能导致激素依赖性和显著不良反应,因此在临床实践中需严格把握适应证,并制定个体化的减量方案。目前综合来看,较推荐JAK抑制剂。

心内科分析

结合患者年龄、临床表现及辅助检查结果综合分析,这两例患者出现的心肌病变高度怀疑为双抗药物PD1/IL-2a双特异抗体融合蛋白的药物相关不良反应。从现有临床数据评估,该药物的抗肿瘤疗效亦未达预期,具体表现为:1)肿瘤结节进展;2)治疗期间新发相关并发症。需特别说明的是,PD1/IL-2a双特异抗体融合蛋白目前尚处于Ⅱ床试验阶段,其有效性仍需进一步验证。基于现有两例患者的治疗反应(包括心肌损伤及肿瘤控制不佳),从心血管获益-风险比角度考虑,建议终止该药物治疗。理由如下:即使该药物可能具有潜在的抗肿瘤作用,但进行性心肌损伤可能导致心力衰竭,最终严重影响患者预后及生存质量。

第一例患者虽未表现出明显的心力衰竭症状,但已存在明确的心肌损伤证据,并伴有心脏形态学改变,基于此,建议启动抗心力衰竭药物治疗,首选ACEI类药物以延缓心室重构;若患者合并窦性心动过速(心率>100次/分),可联用β受体阻滞剂以控制心率并改善预后。第二例患者为明确的重度心力衰竭,需严格遵循心力衰竭诊疗指南进行规范化治疗,目标是在停药后实现心脏功能的部分或完全恢复。

在血流动力学稳定的前提下,两例患者均需接受个体化的对症支持治疗,包括改善微循环、预防冠脉栓塞和抗凝治疗等。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动