GW-ICC/AHS.25 | 腔内影像学"金标准"时代,如何精准导航左主干PCI?

10月13日,在第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025期间,欧洲经皮心血管介入协会(EAPCI)与长城会联合举办的“影像学引导左主干PCI”专题论坛在线上成功召开。本次高端对话由中国医学科学院阜外医院的窦克非教授与EAPCI现任主席、来自意大利Vita Salute San Raffaele大学的Alaide Chieffo教授共同主持。论坛聚焦左主干(LM)这一“冠脉介入最后的堡垒”,四位海内外顶尖专家围绕临床结局、技术优化、影像应用及策略选择等核心议题,奉上了一场精彩绝伦的学术盛宴。

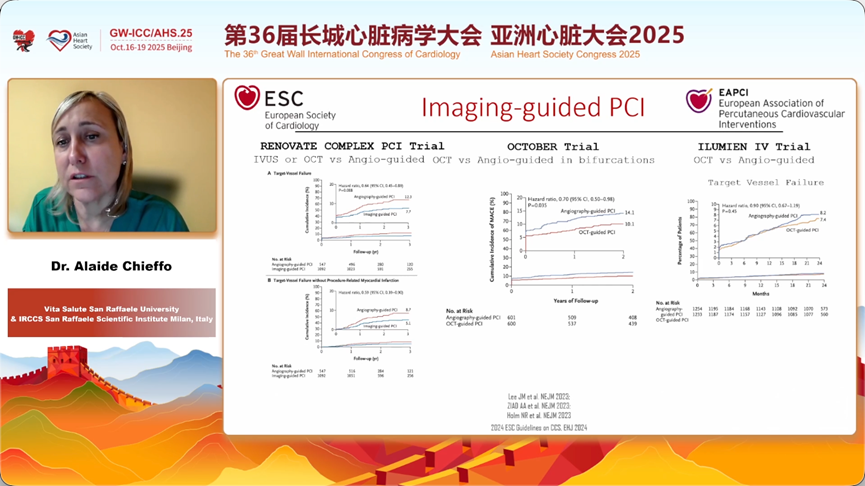

Alaide Chieffo教授:2025年左主干PCI新格局—影像学引导晋升IA类推荐

Alaide Chieffo教授首先对2025年左主干PCI的临床地位进行了权威解读。她强调,最新的2025 ESC指南已发生根本性转变。首先,“心脏团队”(Heart Team)的决策模式被置于核心,强调以患者为中心,综合解剖、合并症及患者意愿,在介入、外科及无创心脏病专家间进行平等对话。

其次,也是最重大的进展,腔内影像学(IVUS/OCT)引导在复杂病变(尤其是左主干、分叉及长病变)中的应用,已从“应该考虑”正式提升为IA类推荐,即“必须使用”(a must)。RENOVATE-COMPLEX-PCI、OCTOBER等最新试验证据及Greg Stone教授的重磅荟萃分析均证实,影像学引导能显著降低心源性死亡、心肌梗死、靶病变失败率及支架内血栓等硬终点事件。最后,对于低解剖复杂性(SYNTAX评分<22)的左主干病变,PCI已作为与CABG(冠状动脉旁路移植术)同等地位的IA类推荐,具有非劣的生存获益和更低的侵入性。这一系列更新标志着左主干PCI已进入由影像学精准导航、与外科同台竞技的新时代。

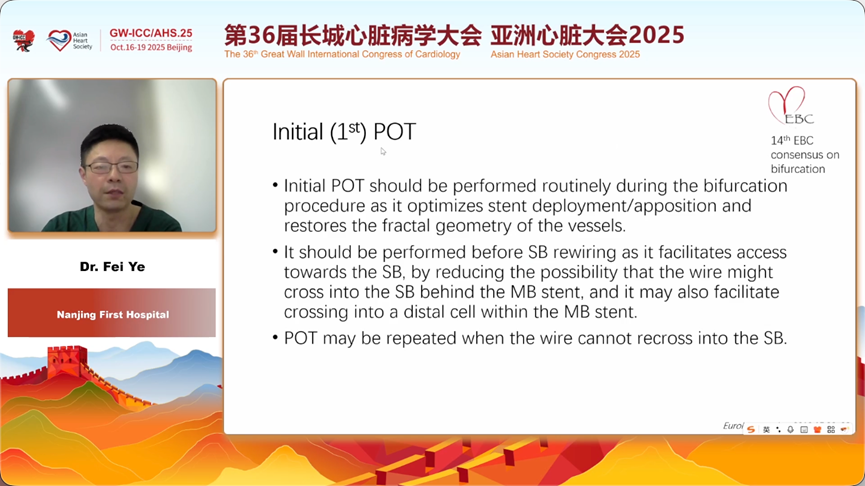

叶飞教授:精益求精—为何及如何优化左主干分叉"POT"技术

来自南京市第一医院的叶飞教授就左主干分叉病变中的核心技术——近端优化技术(POT)进行了深入浅出的讲解。他指出,由于左主干近、远段天然存在管腔直径差异,按远端管腔选择的支架在近端必然存在贴壁不良。POT技术正是解决这一问题的关键,其目的在于:优化近段支架的扩张与贴壁、减少对侧分支(回旋支)开口的阻碍、并为后续器械(如导丝重穿、球囊对吻)操作创造有利条件。

如何实现完美的POT?叶飞教授总结了五大关键点:

-

球囊选择:应选择直径与左主干近端参考血管直径1:1匹配的短非顺应性球囊。

-

支架平台:术前需了解所用支架的最大扩张能力,选择具备良好过扩张性能的支架平台。

-

精准定位:POT球囊的远端肩部(shoulder)应精准地定位在分叉嵴(carina)的近端,而非依赖金属标记点(marker),这一点仅靠血管造影无法判断,腔内影像学是实现精准定位的唯一工具。

-

初始POT:在对吻扩张前进行首次POT,可极大便利导丝重穿入正确的远端网眼。

-

最终POT:最终POT的球囊定位应略微后撤,避免过度挤压金属嵴,以获得最佳的血流动力学形态。

Erik Rafflenbeul教授:眼见为实—影像学如何点亮左主干PCI的"盲区"

德国Schön Klinik Hamburg Eilbek医院的Erik Rafflenbeul教授以“眼见为实”为题,生动展示了腔内影像学在日常左主干PCI实践中的不可替代性。他将单纯依靠血管造影进行左主干介入比作“在黑夜中关灯开车”,会错失大量关键信息。影像学不仅能精准测量血管尺寸、评估斑块性质(尤其是钙化)和确定健康的“着陆区”,还能通过测量最小管腔面积(MLA)进行功能学评估(MLA > 6.0 mm²通常可延迟介入)。

Rafflenbeul教授系统性地阐述了影像学在PCI术前、术中、术后的全流程指导价值:术前用于制定策略(如是否需要斑块修饰、选择单/双支架);术中评估斑块修饰效果(如钙化碎裂)和避免导丝误入假腔;术后则是优化的金标准,用于评估支架膨胀、贴壁、有无夹层及地理失配(Geographic Miss)。他强调,实现目标最小支架面积(MSA)是预测远期疗效的最重要指标,并给出了最新推荐值(LM > 10 mm², LAD > 7 mm², LCX > 6 mm²)。他指出,尽管影像学应用率在德国仅为9%,但在中国高水平中心已达30%-60%,左主干病变的应用率更是接近100%,这反映了中国术者对精准介入理念的高度认同。

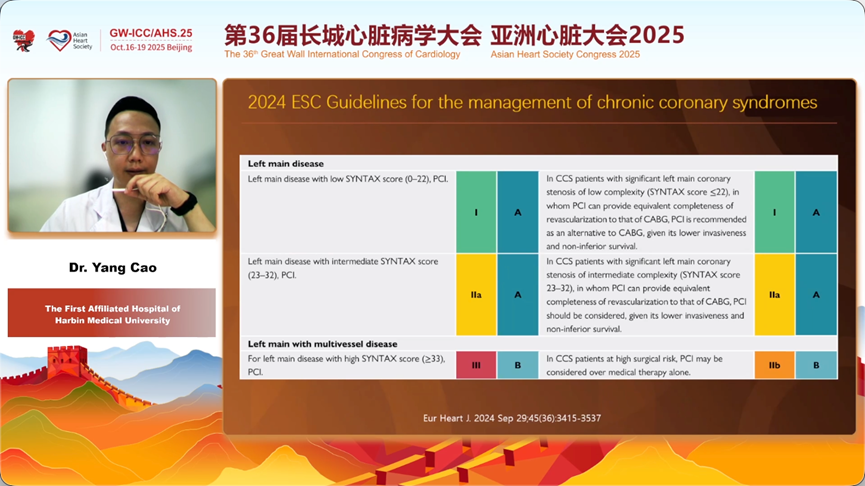

曹阳教授:策略之辩—左主干真性分叉究竟选择单支架还是双支架?

哈尔滨医科大学附属第一医院的曹阳教授聚焦于左主干真性分叉病变的策略选择这一永恒的辩题。他指出,虽然“力求简约”(Keep It Simple Safe)的单支架临时策略(Provisional Stenting)是处理分叉病变的基本原则,但对于复杂左主干病变,其远期预后可能不及CABG。

何时应升级为双支架策略?曹阳教授对比了EBC MAIN和DKCRUSH系列研究:EBC MAIN研究显示在相对简单的真性分叉中,临时策略与双支架策略无显著差异;而DKCRUSH系列研究则雄辩地证明,对于复杂左主干分叉病变(依据DEFINITION标准),DK Crush技术显著优于临时支架策略。他通过一例精彩的病例展示,血管造影提示回旋支开口严重狭窄,但IVUS证实其管腔面积足够大且斑块负荷低,从而果断选择了单支架策略并获得良好效果。他总结,腔内影像学是决定策略的最终“仲裁者”,通过精准评估双侧分支的斑块分布、负荷及管腔大小,能够帮助术者超越模糊的造影图像,做出最符合患者解剖和病理生理的个体化决策。

结语

本次EAPCI与长城会联合论坛,以前沿的全球视野和扎实的临床证据,清晰地勾勒出左主干PCI的未来蓝图。从指南的颠覆性更新,到技术的精雕细琢,再到策略的精准抉择,所有讨论都共同指向一个核心——腔内影像学已不再是“辅助工具”,而是确保左主干PCI安全、有效、可与外科媲美的“新基石”。这场深刻的对话,标志着左主干介入治疗正从基于经验的“艺术”,全面迈向由证据和影像学精准导航的“科学”时代。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动