疑难病例丨爆发性心肌炎一波三折,哈医大二院生死时速、分秒必争!

爆发性心肌炎在临床中并不少见,哈尔滨医科大学附属第二医院心内科带来一例剧情反转的暴发性心肌炎病例。据介绍该患者治疗相对特殊,在常规呼吸、循环支持依托的综合治疗前提下,包括ECMO、药物等给予后,病情仍不缓解,对其处理显得异常棘手。团队在治疗过程通过对病情的合理评估,积极给予稳定生命支持,及时排查病因和识别鉴别诊断,最终住院一个月后顺利出院。

女,58岁,因“阵发性胸痛2天,加重10小时”入院。

现病史:患者入院前2天于感冒(鼻塞、咽痛)后出现阵发性胸痛,呈心前区压榨样疼痛,伴乏力、出汗,每次持续数分钟可自行缓解。无呼吸困难,无咳嗽、咳痰、发热,无心悸,无黑朦及意识丧失。曾自行口服感冒药(具体不详),症状无明显缓解。入院前10小时自觉胸持续不缓解,程度较前加重,伴濒死感,伴恶心、呕吐,就诊于当地医院行心电图提示急性心肌梗死,当地建议转诊至上级医院。患者120转运至我院,在我院急诊意识丧失,阿斯发作,电除颤后意识恢复,急入ccu。

既往史:入院前15天行髌韧带修复术,否认高血压、糖尿病病史。

个人史:否认吸烟、饮酒史。

家族史:父母尚在,无家族性疾病。

入院查体

一般状态较差,意识模糊,T:36.4摄氏度,呼吸:28次/分,BP:86/53mmHg,脉搏细弱,口唇、四肢末梢发绀,皮肤巩膜无黄染,左膝关节外科手术后疤痕。颈静脉无怒张,双肺呼吸音粗,未闻及啰音。心音低顿,心率127次/分,律不齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软,无压痛及反跳痛,肝脾未及,双下肢不肿。

辅助检查

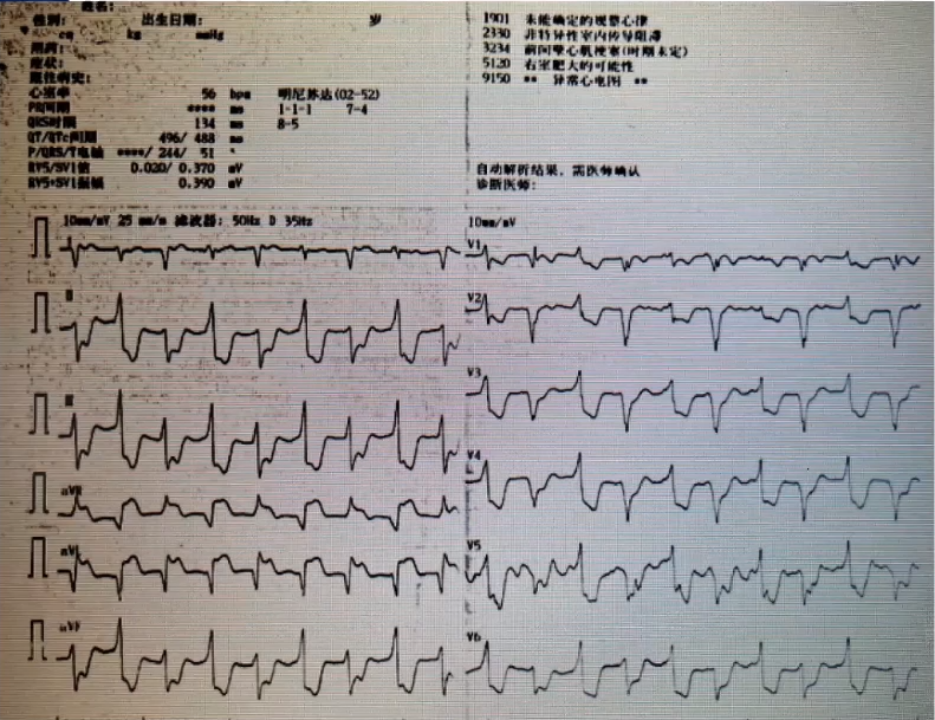

1.入院心电图(电除颤后):

-

未能确定的规整心律

-

非特异性室内传导阻滞

-

前间壁心肌梗死(时期)

-

右室肥大的可能性

-

异常心电图

2.床旁快检结果

-

血气分析:酸碱度7.46

-

氧分压:55mmHg

-

二氧化碳分压:39mmHg

-

乳酸:2.6mmol/L

-

碳酸氢根:27.7mmol/L

-

剩余碱:3.7mmol/L

-

氧饱和度:90%,血钾:3.5mmol/L

-

cTNI:29.986ug/L(0-0.056) ↑

-

CKMB:105.5ug/L(0-3.6) ↑

-

NT-proBNP:5055pg/mL ↑

1.立即需要哪些处置?

2.最可能的诊断?

3.进一步完善哪些检查?

针对上述三个问题,上海市东方医院南院认为该例患者目前心源性休克电除颤后,血供和心电活动极其不稳定,建议给大剂量血管活性药物,纠正血供状态,适当需要用可达龙等抗心律失常药物预防室颤再次发作,同时建议监测有创血压,有条件可留置PICCO进一步监测心功能参数,呼吸辅助纠正低氧血症,需要IABP/ICMO 等器械支持治疗。对于该患者的诊断考虑如下:

1.目前最可能的诊断是爆发性心肌炎,诊断依据是该患者58岁女性,有前期感染病史,心肌酶升高,发病即刻出现心源性休克。需要进一步筛查柯萨奇病毒等心肌炎常见病毒,进一步完善抗心肌抗体、补体、免疫球蛋白、C反应蛋白和血液成分,有条件完善心脏磁共振和心肌活检。

2.患者急性心肌梗死的诊断不能排除,虽然患者无冠心病危险因素和家族史,但依据其症状、心肌酶和心电图表现,重点考虑非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS),关注冠脉是否栓塞、冠脉自发性夹层、冠脉痉挛以及冠脉扩张引起的血栓形成。还需要进一步明确患者是否有皮疹、关节痛等风湿系统相关临床表现, 再仔细询问幼年时是否有川崎病病史。

3.此外,肺栓塞也需鉴别,诊断依据是患者近期有手术病史,血气分析显示Ⅰ型呼吸衰竭,有可能会有因下肢活动减少引起的深静脉血栓形成(DVT)风险,进一步脱落形成肺栓塞(PE)。进一步完善血浆D-二聚体检查,同时床旁心超仔细观察有无右室扩大或肺动脉高压表现,下肢血管B超进一步评估有无下肢DVT情况,有条件进一步完善肺动脉CTA或肺通气/灌注显像(V/P)。

4.主动脉夹层累及冠脉开口,需要完善血浆D-二聚体、床旁胸片,必要时行主动脉CTA。

5.应激性心肌病和嗜酸性粒细胞性心肌炎也需重点考虑,重点咨询患者近期有无应激事件,过敏史,血常规检查有无嗜酸性粒细胞增多。如果可以排除主动脉夹层,可以在IABP/ICMO辅助下尽早行冠脉造影除外冠脉问题。

上海交通大学附属瑞金医院补充道,针对患者情况推荐使用质子泵抑制剂,预防应激性消化性溃疡和消化道出血。除了排除急性冠脉综合征和爆发性心肌炎,考虑到该患者感冒起病发展为休克表现,还应考虑是否合并重症肺炎和脓毒性休克,建议完善肝肾功能、胸部CT和各项炎症因子、血沉,明确目前有无急性肾衰和肝衰,必要时纠正电解质、抗感染或激素冲击以及免疫球蛋白治疗。

北京医院强调了该患者的四个特征:中年女性急性病程,典型性胸痛伴ST段改变及心肌标志物的显著升高,心律失常呈现双向性室性心动过速(BVT)不伴QT间期显著延长和Ⅰ型呼吸衰竭。基于上述特点及危险因素,推断患者病情与冠脉缺血相关,最可能诊断考虑心肌梗死,也需排除其他导致冠脉相关疾病的可能,另外,需要提供相关心血管疾病危险因素,警惕有无冠脉畸形、反常栓塞、自发性冠脉夹层和川崎病等可能,以及非感染性疾病如狼疮等相关心肌炎。

依据患者目前心电图,提示对于没有基础疾病的仍需要考虑儿茶酚胺敏感性室速,以及其他可能显著导致儿茶酚胺异常升高的疾病如嗜铬细胞瘤。近期髌韧带修复术后存在制动合并Ⅰ型呼衰,需要警惕肺栓塞导致血流动力学异常可能。最后关注患者心肺复苏后的脑保护,胺碘酮抗心律失常治疗,血压耐受可以β受体阻滞剂药物应用。

基于关键性和可获得性考虑,建议尽快完善超声心动图检查,关注患者室壁运动情况,有无阶段性或弥漫性室壁运动异常,右心负荷和肺动脉情况,心包积液及心腔血栓,有无房缺,条件允许可以完善冠脉CTA或冠脉造影检查,也可优先考虑完善床旁胸片及下肢超声筛查,建议提供外院心梗心电图、血栓化验指标,髌韧带修复原因,及有无洋地黄摄入史等情况。

吉林大学第一医院认为该患者58岁,故首先应考虑冠心病,患者病程短且有上呼吸道感染前驱史,以胸痛为主诉,入院呈意识淡漠并休克状态,口唇发绀、心音低盾,考虑心源性休克,心电图示宽QRS波、心动过速,不能除外室性心动过速,也有可能室性逸搏心律,肌钙蛋白、CK-MB(肌酸激酶同工酶)、BNP(B型脑利钠肽)显著升高,心肌损伤明确同时合并心力衰竭,患者还有Ⅰ型呼衰和乳酸升高。

目前应立即处理的是卧床、严密监测心电、建立静脉通路、有创血压监测、床旁超声、评估患者心肺状态,抗休克治疗,进行呼吸循环支持,同时防治心律失常,维持内环境稳定。最可能的诊断不能除外爆发性心肌炎,患者近期手术史,卧床可能导致下肢血栓、肺栓塞,在患者病情允许时完善冠脉检查和主动脉、肺动脉CTA检查。鉴别诊断还应考虑脓毒血症心肌炎,或应激性心肌病。治疗上针对心肌炎给予抗病毒治疗、激素、免疫球蛋白,同时给予机械通气、多巴酚丁胺营养心肌,若患者合并多器官功能异常及时纠正治疗。

武汉亚洲心脏病医院针对患者心脏骤停抢救后出现情况补充如下,鉴别诊断需考虑感染性心内膜炎。患者于半月前有创手术病史,本次入院前2天于感冒后出现胸痛、循环衰竭和呼吸衰竭状态,需要考虑是否有急性心内膜炎情况。首要处置方面持不同意见,考虑到患者胸痛病因肺栓塞、主动脉夹层不能排除,认为在患者目前BVT状态下,优先选择无创方式来稳定循环和呼吸功能,同时快速进行床旁心脏和肺部超声,排除胸痛病因。在此基础上才考虑器械辅助进一步处理。

哈医大二院针对该患者发病情况总结如下:

1.发病:阵发性胸痛

2.后续症状:持续性胸痛且逐渐加重

3.查体:一般状态较差,意识模糊,呼吸:28次/分,BP:86/53mmHg,脉搏细弱,心音低顿,心率127次/分。

4.辅检:心电图:室性自主心律伴频发室早;化验:心肌酶、肌钙蛋白、NT-prnBNP明显升高;血气:低氧血症、乳酸升高。

1.初步诊断:

-

冠心病?

-

心肌炎?

-

心律失常

-

室颤

-

室早

-

休克

2.入院治疗:

-

储氧面罩吸氧;

-

抗心律失常(钾美+利卡)、血管活性药物(多巴胺、去甲肾上腺素)、升压对症。30min后患者休克状态无缓解,血压持续下降,心电图仍为加速性室性自主心律及频发室早。立刻造影检查,急诊ECMO(术中出现室速、室颤)。

3.辅助检查:

冠脉造影和肺动脉造影显示阴性结果。

床旁心脏超声提示:左房、左室轻大,左室壁增厚,心室运动弥漫性减弱,左室双期功能减低,射血分数27%。

4.实验室检查结果:ANA:阴性,ANCA:阴性,类风湿因子:阴性,抗心磷脂抗体+抗B2-糖蛋白抗体:阴性,巨细胞病毒IgG抗体:阳性,风疹病毒IgG抗体:阳性,EB病毒DNA测定:阴性,柯萨奇病毒A6型RNA检测:阴性。

5.确定诊断:

-

暴发性心肌炎

-

心源性休克

-

心律失常

-

室速

-

室颤

-

频发室早

根据上述病例诊断,哈医大二院回顾了爆发性心肌炎的相关内容。依据2017年中华医学会心血管病分会《成人爆发性心肌炎诊断与治疗中国专家共识》,推荐如下:

此外,2020年美国专家共识发表了《急性心肌炎和慢性炎症性心肌病的管理》,其中对急性心肌炎的危险分层推荐如下:

6.药物治疗方案调整

-

抗病毒:更昔洛韦0.25 bid ivgtt,奥司他韦75mg bid po;

-

免疫调节治疗:糖皮质激素→甲强200mg qd(3天)→120mg qd(3天)→40m qd po(3天)→停药;丙种球蛋白→40g qd(2天)→20g qd(5天)→停药。

一、病情进展迅速

ECMO术后当晚,患者出现严重呼吸困难,极度烦躁,血氧进行性下降。对患者行储氧面罩→无创呼吸机→有创呼吸机。

依据2018年《无创正压通气急诊临床实践专家共识》推荐,NIPPV(无创正压通气)适应证如下:

-

各种原因导致的轻-中度呼吸衰竭,常规氧疗方法(鼻导管和面罩)不能维持氧合或氧合障碍有恶化趋势时,没有紧急插管的指征,应及时使用NIPPV。

-

有创-无创通气序贯治疗和辅助撤机。

NIPPV必备条件:

1.合作能力,较好的意识状态,依从性好,良好的配合NPPV。

2.气道保护能力,分泌物少,自主咳痰能力。

3.血流动力学,血流动力学稳定或仅需较少量的血管活性药物维持。

无创转有创:

1-2小时内PaCO2没有降低或PH继续降低;

呼吸急促>30次/分;

Sa02<90%;

血流动力学不稳定;

意识水平下降。

二、病情持续恶化

入院第二天:患者尿少、室扑、心室率130次/分左右,电复律无效,收缩压60mmHg左右,心脏活动极差,EF21%。当晚收缩压<60mmHg,平均动脉压<40mmHg。

加用抗心律失常药物(可达龙),强心治疗,加强利尿治疗(速尿100mg持续泵入)。

下一步治疗方面,采用IABP(主动脉内球囊反搏)支持+CRRT(连续性肾脏替代治疗),随后超声提示患者心功能有改善。对于ECMO联合IABP应用方面:

-

IABP辅助抵消ECMO引起的左心室后负荷增加,积极促进左心功能恢复;

-

IABP辅助增加冠脉血供;

-

IABP辅助增加血液搏动灌注成分,减轻ECMO持续平流灌注可能带来的副作用。

ECMO与IABP作用比较

三、病情危重期

患者处在病情危重期,入院第6天心律恢复,心功能有所改善。但入院第8天病情变化,出现凝血功能障碍。

1.出血:出现皮肤出现紫癜,鼻饲管出现暗红色物质。

2.血小板显著下降:173×109/L(入院时)→88×109/L(入院第6天)→18×109/L(入院第8天)。

3.血栓形成:膜肺有血栓形成

患者近期有肝素使用史,诊断考虑肝素诱导性血小板减少症(HIT),处理措施:禁食水,输注血小板,血浆置换,抗凝由肝素变为比伐卢定。

HIT的诊断依据及治疗:

1.肝素诱发的血小板减少症的病理生理是:

-

血小板激活和凝血反应启动,血栓栓塞事件发生率增加;

-

血小板过度被消耗,引起血小板减少;

-

后期由于血小板减少, 新的血小板来不及产生,可导致出血。

2.肝素诱发的血小板减少症的主要临床征象是:

-

近期有使用肝素史;

-

新发生的血栓栓塞事件;

-

血小板减少。血小板减少程度明显,大部份患者血小板计数下降50%或50%以上。

3.诊断:临床特征+实验室检查(免疫学检查和血小板功能检查)

4.治疗:

-

立即停肝素

-

初始抗凝治疗药物主要是胃肠外给药的比伐芦定、阿加曲班和磺达肝癸钠,LMWH不能用于HIT治疗。

-

维持治疗多以华法林替代。

四、顺利撤除ECMO

患者入院第9天,心率和心律稳定,心脏活动明显改善,EF36%,撤除ECMO。

总胆红素:16.8umol/L→196.6umol/L,直接胆红素:6.6umol/L→165.1umol/L,胆囊穿刺引流。

超声示胆汁淤积、胆囊张力大

针对胆汁淤积原因分析认为,胆汁淤积是肠外营养最常见的并发症,8.6-84%,其中包含两大因素:

1.消化道激素的缺乏,缺乏食物刺激,胃肠激素的产生受到抑制,胆囊长期处于松弛状态,胆汁排除不畅,导致胆汁淤积;

2.长期,不同成分的肠外营养直接引起肝功能障碍,导致胆汁淤积。

预防和处置方面,定期复查超声,尽早恢复经口或肠内营养,调节营养支持方案,减少非蛋白热卡和葡萄糖的供给,控制感染,胆囊造口,应用谷氨酰胺等。

ECMO撤除第2天(入院11天),患者动脉血栓形成。ECMO侧下肢缺血,超声提示股总动脉血栓,血管外科进行抽栓治疗。

分析患者形成下肢血栓的原因,是包括ECMO植入引起血管内皮损伤,血流动力学异常,凝血功能异常,HIT综合作用的结果。

五、成功撤除IABP

患者入院第13天,左室壁稍厚,收缩运动欠协调,舒张功能轻减低,EF 61.9%,撤除IABP。

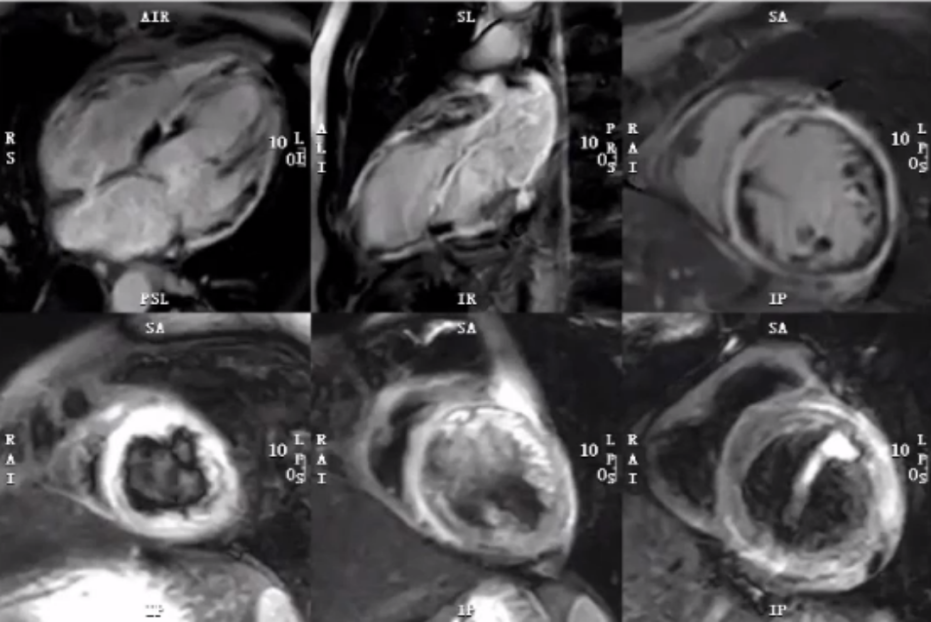

随后完善了心脏核磁检查,检查结果示心外膜下弥漫性延迟强化,多节段水肿。

六、更换气管插管

患者入院第15天时,更换气管插管。依据1989年美国胸科医师协会建议:

-

若预期机械通气时间在10天以内者优先选择气管插管,而超过21天者则优先选择气管切开,10-21天者则应每日对患者进行评估;

-

目前越来越多的研究倾向无需到21天后,2周内可考虑气管切开,但是对于严重凝血功能障碍,如弥散性血管内凝血,特发性血小板减少症等,需要慎重;

-

所以对该患者选择更换气管插管。

七、巩固治疗、康复训练

患者治疗期间各种感染,痰、血液、胆囊穿刺液培养出细菌,药剂师协助调整抗生素。肾功逐步恢复、间断CRRT。康复师每日进行康复治疗、拔除气管插管。心理支持,双心治疗。

八、病情好转、恢复期

患者入院第18天,减低支持力度;入院第21天,肾功能逐步恢复间断CRRT;入院第22天,拔除气管插管;入院第23天,加强康复功能训练、恢复饮食;入院第31天,逐渐停药,住院一个月,顺利出院。

最后,哈医大二院回顾该患者复杂病情,总结了几点关键诊疗措施:

1.危重病人,生命支持及原发病治疗;

2.关注多器官维护;

3.ECMO并发症的处理:HIT,栓塞,左心减压;

4.医患共同努力;

5.多科室合作。