曾智教授:瓣膜微创时代重新认识PBMV术的临床价值

瓣膜病的微创治疗在行业内非常受关注,其治疗方法包括主动脉瓣置换术、肺动脉瓣置换术、三尖瓣环成型术、二尖瓣钳夹术、二尖瓣球囊成型术(PBMV)。二尖瓣狭窄的微创治疗始于1984年,对于我国而言,目前主要采用外科治疗的方式,虽然术后死亡率有所下降,但随着存活率上升后心衰数量增加、生活质量降低,这与外科开胸、创伤大,切断了乳头肌,术后需要长期抗凝等相关。四川大学华西医院曾智教授在第五届中国结构性心脏病大会上以“瓣膜微创时代重新认识PBMV术的临床价值”为题做详细汇报,再次申述二尖瓣狭窄微创诊疗的重要性。

瓣膜病的流行病学

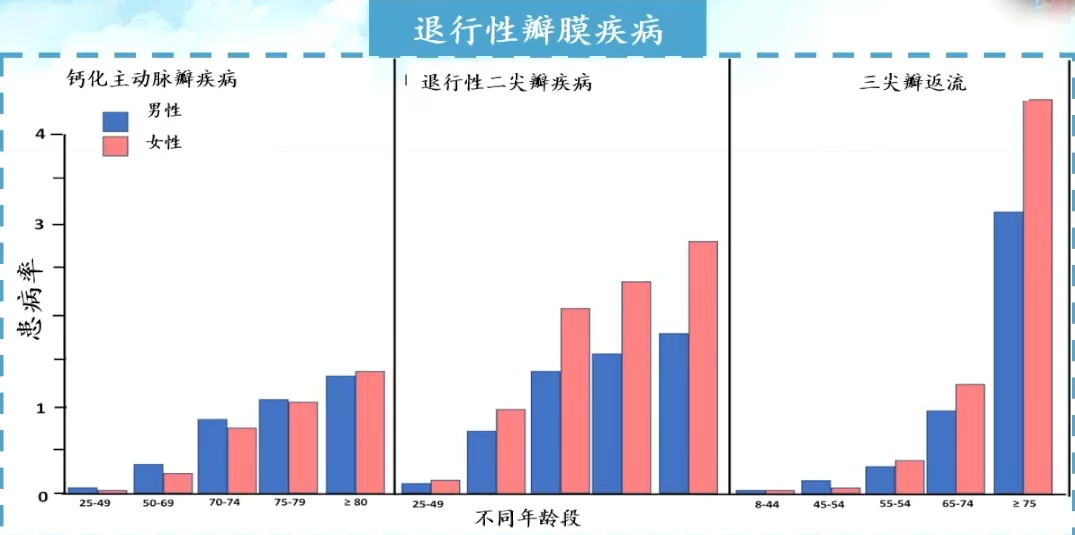

随着年龄的增长,心脏的各个瓣膜都会受损,继而出现退行性改变。有研究显示大于75岁瓣膜病患病率10%-20%,主动脉瓣狭窄患病率>1%,二尖瓣中度或重度反流患病率7.7%,三尖瓣反流患病率6.6%。

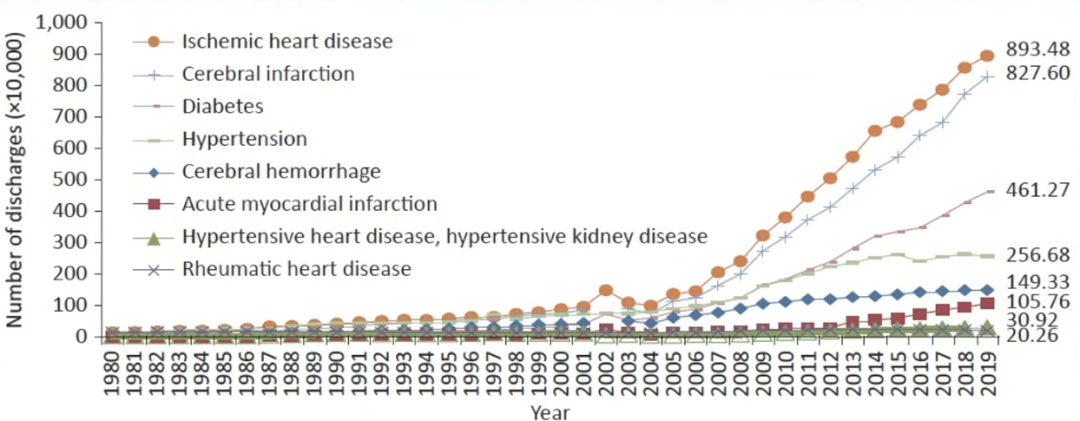

关于二尖瓣狭窄,我国风心病患病人数250万,风心病仍是我国患者住院的主要因素之一,2019年风心病住院费用19.3亿。

二尖瓣狭窄的外科治疗

关于外科治疗的中国现状,据统计,2015年全国729家医院上报心脏瓣膜手术总数61161例,二尖瓣手术占整个瓣膜手术的41.4%,二尖瓣置换术占二尖瓣手术的90%,而美国只占20%。

2015年-2020年,华西医院二尖瓣狭窄外科病例,包含了所有二尖瓣狭窄合并其他瓣膜的患者,其中外科方式:二尖瓣机械瓣膜置换术6108次,二尖瓣生物瓣膜置换术714次,二尖瓣闭式扩张术18次;内科方式:二尖瓣球囊扩张术189次。

二尖瓣狭窄的微创治疗方法

Lnoue球囊导管是早期用于经皮二尖瓣球囊成型术的标准器械,采用微创的手法延用至今,虽然近些年也诞生了一些新生代瓣膜,但说到微创还得追溯到80年代。1984年日本Inoue首创介入治疗,1987年在国内首次开展,1994年Inoue单球囊法获FDA认可,在世界各地迅速得到广泛应用,目前基本取代开胸二尖瓣闭式分离术。

PBMV的工作原理是借助球囊扩张的机械力,使瓣叶交界部分的粘连结构分离,非交界部瓣叶的延伸及轻微撕裂,从而使瓣口面积扩大,恢复心脏的有效血液循环,改善患者症状。Inoue球囊技术是我国目前进行PBMV最常用的技术。

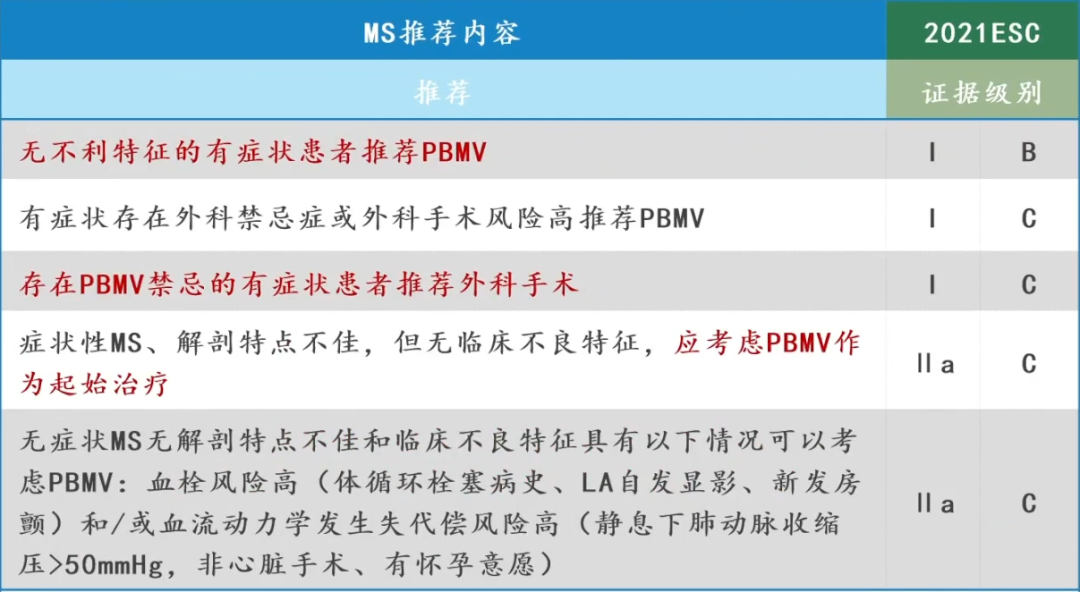

国外指南对PBMV进行了详细推荐,美国AHA和欧洲ESC指南对于瓣膜条件匹配度高的都是Ⅰ类级别推荐。

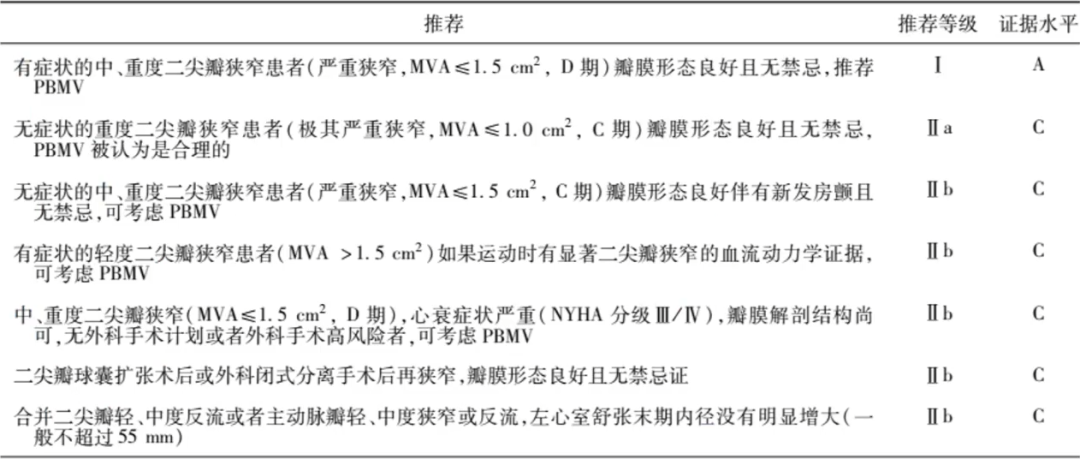

我国2016版《经皮二尖瓣球囊成形术指南》同样将PBMV当作Ⅰ类适应证。

整体来说,PBMV费用较低,恢复快,成功率与外科相当,死亡率与并发症较低,无长期抗凝出血风险,减少外科换瓣次数。

总结

我国二尖瓣狭窄患者群体数量依旧较大。微创PBMV手术成功率高,并发症少,即刻疗效与外科手术相当,远期疗效确切。在严格把握手术适应证的前提下,仍是治疗MS的安全、有效的重要治疗手段。

外科手术治疗人工生物瓣膜寿命有限,机械瓣长期抗凝治疗风险不能忽视,换瓣部分患者生活质量存在问题。二尖瓣外科手术是PBMV禁忌患者的有效辅助治疗方法,目前我国已有做瓣膜病的医生开始做PBMV术。

文中图片均来自授课幻灯

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

专家简介

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动