吴永健教授:基于药物涂层球囊的冠心病介入治疗理念变迁与模式创新

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)作为心血管病治疗的重要手段,历经四十多年的发展,见证了人类对心血管健康的不断探索与追求。随着几代心血管医师的不断探索与创新,我国冠心病介入事业不断开启全新篇章。

近期,中国医学科学院阜外医院吴永健教授在其专题讲座中全面回顾PCI发展历程,并基于药物涂层球囊(DCB)深入探讨介入治疗策略的创新与应用,展望未来发展方向。医谱学术特此整理,以供临床参阅。

冠心病介入治疗发展历程

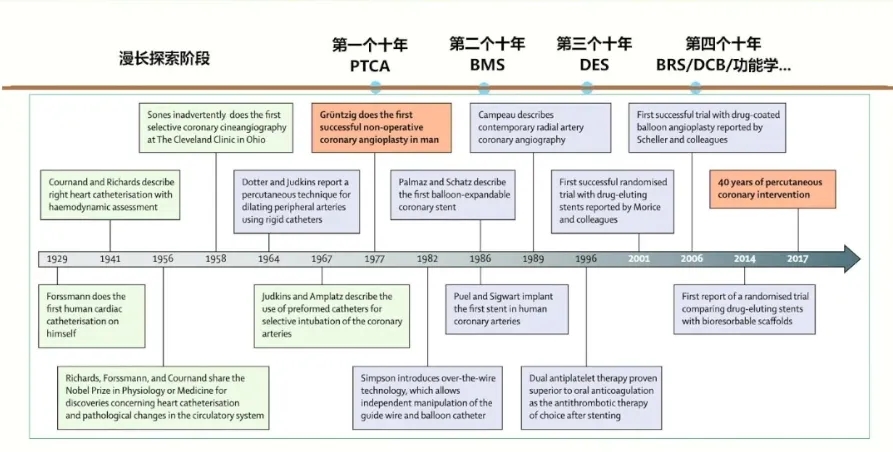

冠心病介入治疗的发展经历了漫长的探索阶段(图1):1977年,德国医生Andreas Grüentzig成功实施世界上首例经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA),开创冠心病介入治疗新纪元。1986年,法国医生Urich Sigwart首次将金属裸支架(BMS)用于人体,标志着PCI进入支架时代。2003年,为进一步降低再狭窄的发生率,药物洗脱支架(DES)开始广泛使用。2017年至今,随着生物可吸收支架(BRS)和DCB的出现,腔内影像学技术(OCT)的发展,以及血流储备分数(FFR)等功能学评估指标的临床应用,介入治疗迈向精准化治疗新时代,PCI发展进入到完全成熟期。历经四十多年的发展,冠脉介入技术迅速发展到达顶峰,同时也进入了平台期。在未来的十年、二十年间,如何让PCI保持良好的发展势头,这是每一位心血管医师关心的问题。

图1

冠心病诊疗理念的重大转变

我国冠心病患病率处于持续上升阶段,冠心病死亡率和介入治疗例数逐年增加,PCI呈现持续递增态势。2023年,中国大陆地区的冠心病介入治疗的注册总病例数超163万例(数据未包含军队医院病例)。

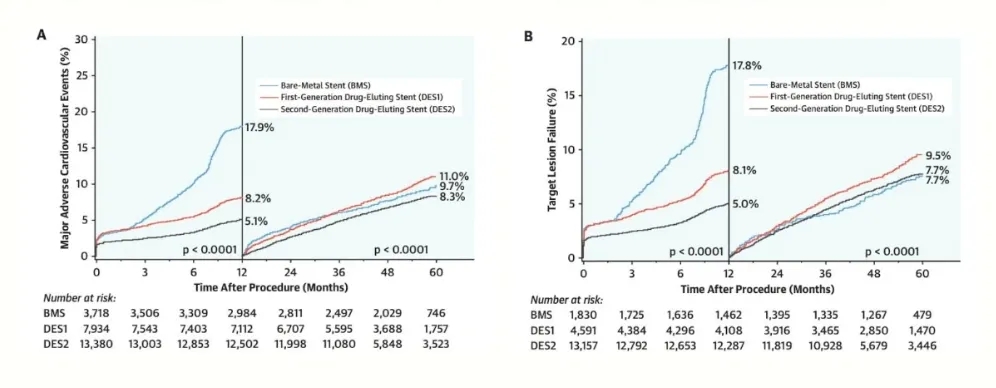

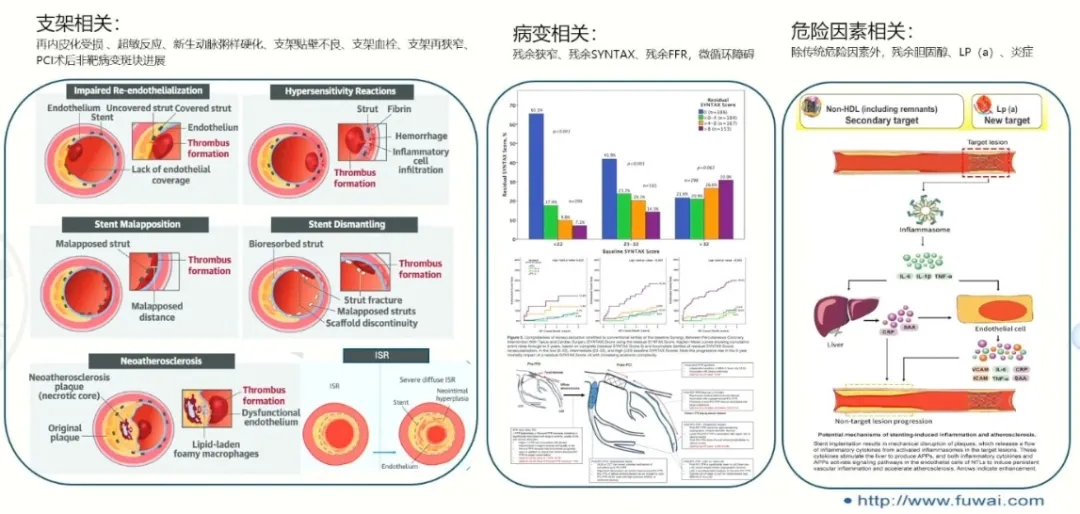

冠脉支架植入是临床治疗冠心病的重要手段之一,器械的更新迭代虽然显著提高了安全性和有效性,但支架植入后复发性事件(包括晚期支架血栓形成和再狭窄)风险持续存在。一项Meta分析显示(图2),PCI术后9.4%的患者发生了极晚期(>1yr)MACE(包括2.9%的心源性死亡、3.1%的MI和5.1%的缺血驱动的TLR)。随着支架技术从BMS发展到二代DES,这一比例并没有显著改善:在接受BMS、DES1和DES2治疗的患者中,极晚期MACE发生率分别为9.7%、11.0%和8.3%(p<0.0001),且在PCI术后1到5年间以每年约2%的速度线性增加,这种持续的风险无明显平台期,提示冠脉支架术后仍有若干问题亟待解决(图3)。

图2

图3

我们需要思考的问题:

▪ 面对日益增加的患者,介入治疗是否依然一枝独秀?

▪ 目前以支架为主导的介入模式是否最优?

▪ 冠脉病变是否需要重新认知?或重新分类?

▪ 生物治疗、细胞治疗路在何方?

▪ 新一代冠脉介入人如何作为?

▪ 时代背景下器械研发动力何在?

▪ AI和手术机器人会改变冠心病介入治疗吗?

▪ 过去数十年已经接受过支架治疗的千万患者未来怎么办?

▪ 还有我们很多想不到的问题

在此背景下,冠心病诊疗理念也在进行重大转变:

1.不以改善缺血为导向,以整体结局改善为目标。

2.遵循“全生命周期管理”理念,关注患者从预防、诊断、治疗到康复的每一个阶段,建立起覆盖患者终身的诊疗理念。

3.从“血管开通”到“血管修复”。相较于DES,使用DCB可确保血管腔内无异物残留,使血管自然重构至原始形态。此外,DCB消除了与支架相关的再狭窄和血栓形成风险,可缩短术后双抗时间,并积极促进有利的血管自然愈合和正向重构。

PCI技术持续革新,DCB创新模式显现

随着PCI技术持续革新,以DCB为代表的非支架治疗不断发展,在多种冠状动脉疾病中的应用有了新的证据,适应证在国际范围内也有所扩展(图4)。当前以DCB为主导的冠脉介入治疗,需要从以下几个方面进行创新:第一个是技术创新,包括AI参与的病变评估、病变预处理、操作技术和结果评价方面的创新。第二个是器械创新,如病变预处理的相关器械、腔内影像学、新一代药物及药物导入系统的创新。第三个是模式创新,针对不同病变,采取不同的治疗模式如Implantation dominant、repairment dominant、DES+DCB hybird、bail out stenting,provisional stent based DCB。相关模式的创新一定会引发新一轮的器械研发与临床试验。

图4

DCB适应证不断拓宽

1. 小血管病变

冠脉小血管病变通常是指参考血管直径<3mm的病变血管(也有SVD<2.75mm的说法)。小血管病变临床较为常见,占冠脉介入治疗的30%-40%,术后再狭窄率高达35%以上。在支架置入治疗SVD的过往实践中,由于术后小血管的晚期管腔丢失占比更大,导致了更高的ISR和临床事件发生率,故DCB的治疗方案越来越受到临床重视。欧洲14个中心开展的多中心、大型非劣效性随机对照研究(BASKET-SMALL 2试验)选取758例小血管病变患者(血管直径2-3mm),按1:1随机分为DCB组(382例)和DES组(376例)进行介入治疗,对比DCB与DES治疗小血管病变的疗效,证明了小血管病变DCB术后3年内有效性及安全性与DES相当。

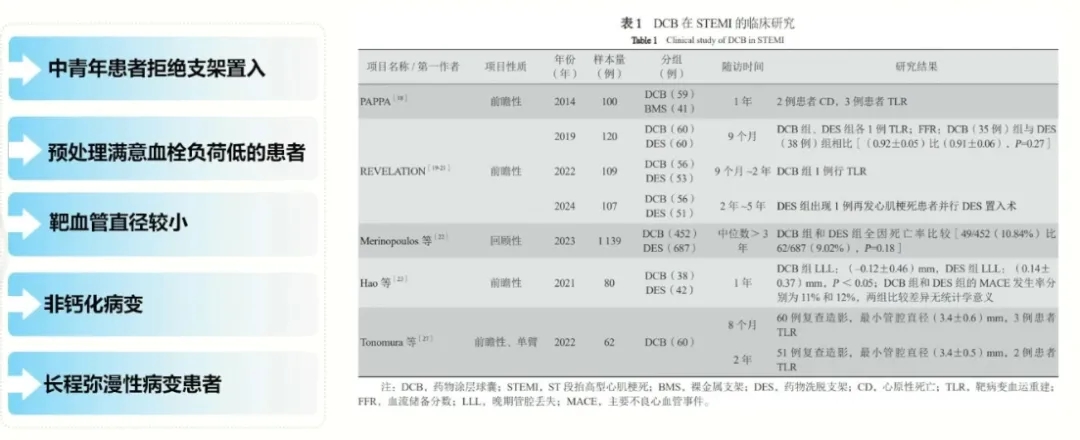

2. 急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)

目前国内外的临床试验结果表明,DCB策略在STEMI患者介入治疗中的可行性、安全性和有效性已得到初步证实,有望成为STEMI介入治疗新的治疗方式。尤其在一些特定患者中可能获益更大,如中青年患者拒绝支架置入、预处理满意血栓负荷低的患者、靶血管直径较小、非钙化病变及长程弥漫性病变患者等。

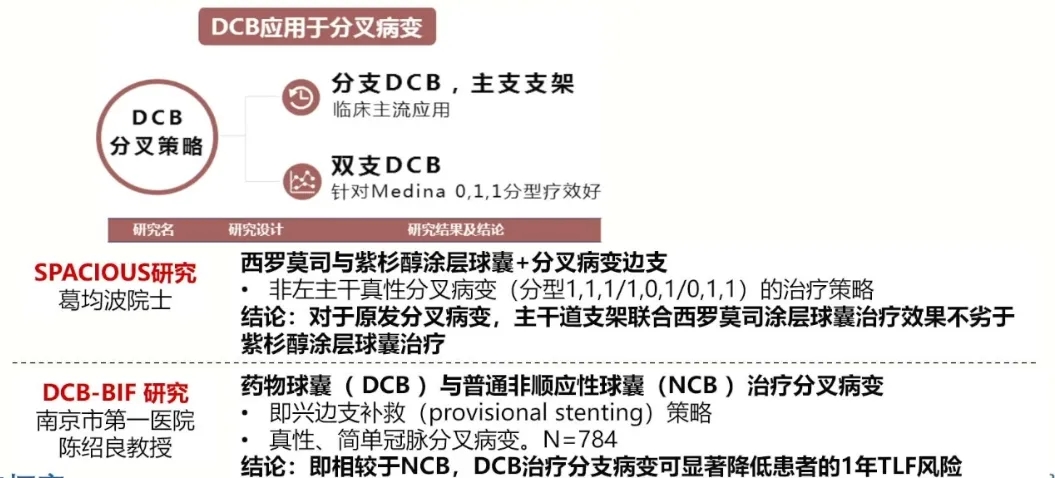

3. 分叉病变

针对DCB在冠脉分叉病变中的应用,应根据分叉病变类型及病变预处理结果选择不同的治疗策略:非真性分叉病变通常采用单纯DCB治疗;对于真性分叉病变,主支DES分支DCB为常用的技术手段。由于分叉病变术中DCB使用顺序可能对临床结果产生一定的影响,因此推荐在主支支架、分支病变预处理后使用DCB,最后完成对吻扩张及近端优化。当选择仅用DCB治疗分叉病变的策略时,主支DCB直径通常以分叉远端血管大小为参考进行选择,依次对分支及主支进行DCB治疗,通常不进行对吻扩张,以免造成主支近端血管损伤。双支DCB策略针对Medina 0,1,1类分叉病变效果较佳。在减少再狭窄发生的同时简化介入治疗手术操作是DCB治疗分叉病变的主要优势,越来越多的证据支持DCB在分叉病变中的使用。

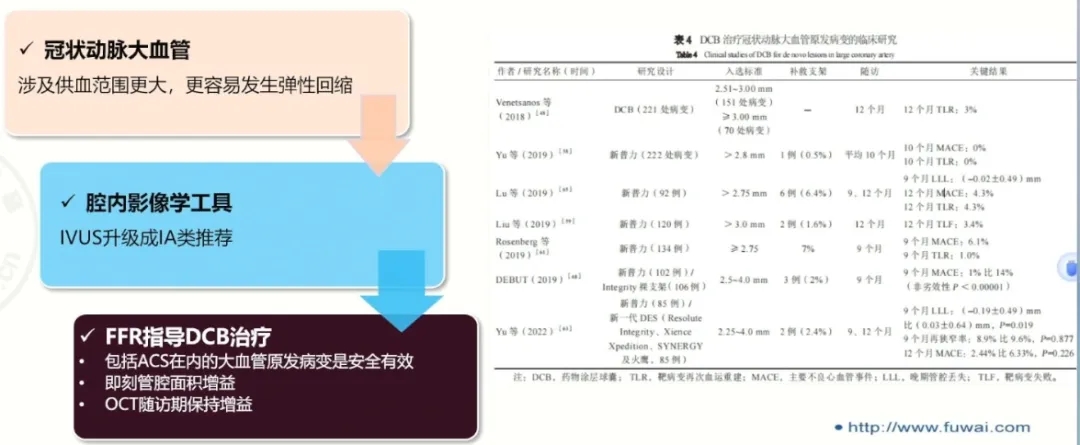

4. 冠状动脉大血管原发病变

DCB应用于冠状动脉大血管(通常定义为参考血管直径>2.75 mm)原发病变是在处理小血管病变的经验基础上逐步扩大发展起来的。由于冠状动脉大血管病变往往位于冠状动脉主支或粗大的分支,涉及供血范围更大,大血管平滑肌层及弹力纤维较小血管更加丰富,更容易发生弹性回缩,因此在DCB操作过程中需要更加谨慎。当从冠状动脉造影难以判断夹层严重性、残余管腔面积等,可辅以腔内影像学工具,例如IVUS(ⅠA类推荐)或OCT。近年有研究表明,FFR指导DCB治疗包括急性冠状动脉综合征(ACS)在内的大血管原发病变是安全有效的,不但术后即刻可获得良好的管腔面积增益,而且通过OCT证实随访期仍能保持这种增益。

5. 支架内再狭窄

DCB是治疗支架内再狭窄的首选方案。近年来,大量临床试验将DCB与传统治疗ISR手段相对比,证实了DCB在ISR治疗中的确切疗效。随着循证医学证据的不断积累,腔内影像指导DCB治疗ISR的作用不断突显。腔内影像能帮助识别ISR发生机制,包括生物因素及机械因素,从而指导选择合适的病变预处理对策,同时能够精准指导DCB的尺寸选择。在2018年欧洲腔内影像临床应用共识中强烈推荐使用腔内影像评价ISR发生机制。

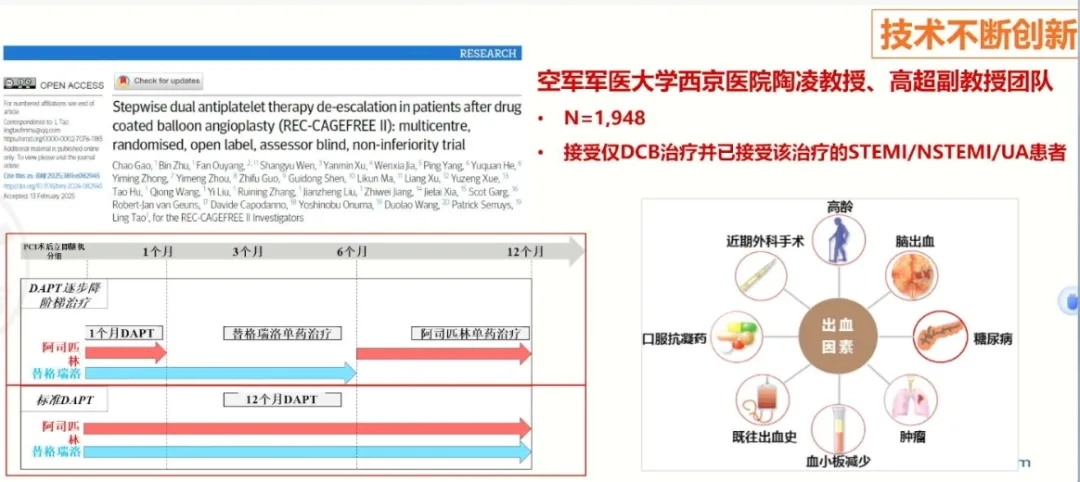

6. 高出血风险患者

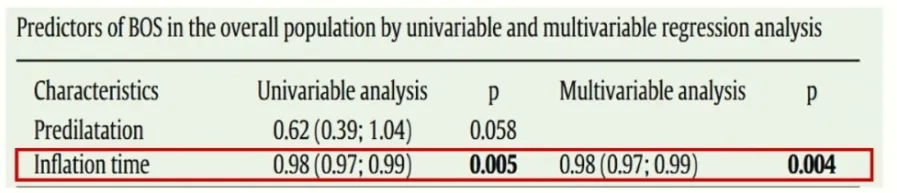

高出血风险包括高龄、同时口服抗凝药物、恶性肿瘤、即将行外科手术等。临床研究表明,“逐级双联抗血小板降阶策略”可在不增加缺血性事件的前提下,显著降低大出血发生率1.2%(图5)。与DES不同,DCB操作应采用“SSW”操作:Slow up, Slow down and Wait,预扩球囊/血管直径比率0.75或0.8-0.9,确保球囊缓慢扩张、缓慢减压力,并在压力减到0后再在血管内停留5秒。既往研究显示,较长的球囊扩张时间可降低夹层风险(图6)。

图5

图6

综上,DCB的临床应用在ISR、SVD与分叉病变的基础上不断拓展。《药物涂层球囊临床应用中国专家共识(第二版)》将DCB的适应证归纳为造影适应证及临床适应证。共识指出,造影适应证方面,DCB适用于支架内再狭窄、小血管病变、分叉病变、冠状动脉大血管原发病变、CTO及其他冠状动脉原发病变;临床适应证方面,DCB可用于急性心肌梗死、糖尿病和高出血风险患者。

DCB技术不断升级

1.优化病变预处理

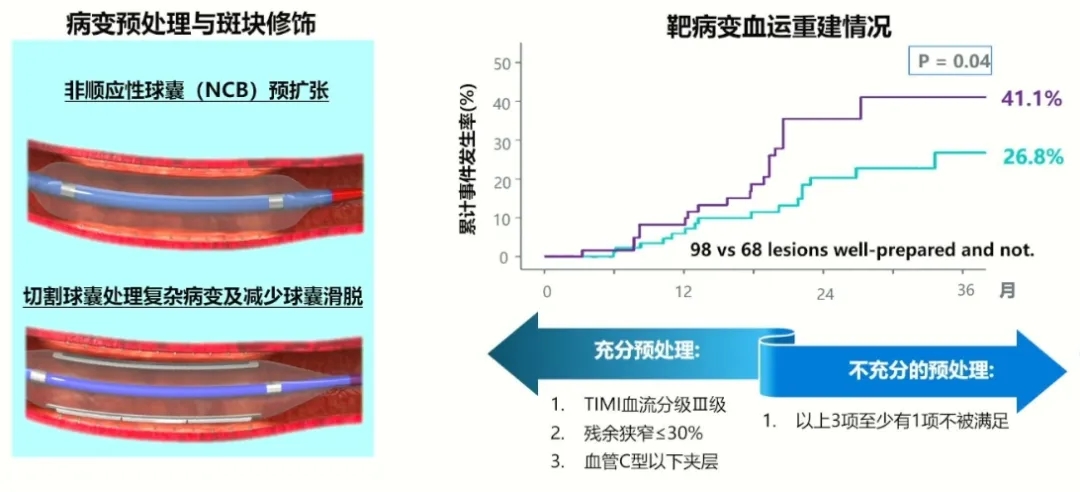

病变预处理作为一个非常重要的环节,往往可直接决定DCB应用即刻成功率和远期治疗效果。《2020 DCB国际专家共识》建议使用与动脉直径等比的半球囊或非顺应性球囊进行病变预处理。此外,还应注意预扩张球囊应由小号球囊开始循序渐进预扩张,再选择特殊球囊(切割球囊、棘突球囊、非顺应性球囊等)。针对特殊病变,也可以应用旋磨、震波碎石、斑块切除装置等进行预处理。推荐使用腔内影像(如IVUS/OCT)评估预扩张效果。充分预扩张同时满足以下3个条件才可以使用DCB:1.TIMI血流分级Ⅲ级;2.残余狭窄≤30%;3.血管C型以下夹层。

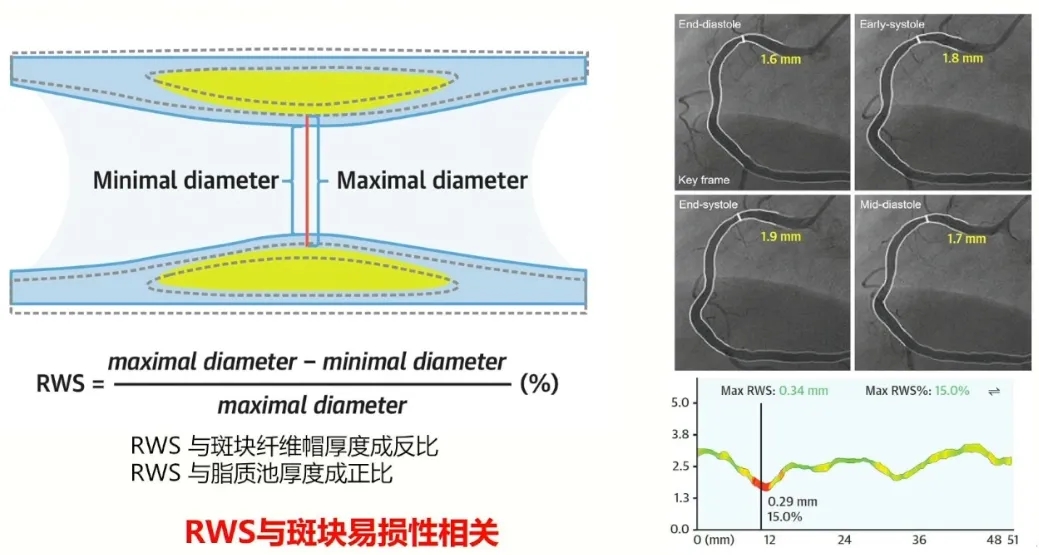

充分的病变预处理是DCB治疗成功的关键步骤,未来病变预处理一定是标准化的,建立在造影及腔内影像学基础之上的。既往研究发现,病变的最大RWS与OCT显示的脂质负荷和脂质纤维帽比正相关,与纤维帽厚度负相关。RWS与斑块易损性相关,并且夹层程度越重,RWS值越高,病变最大RWS(RWSmax)13.7%为截断值可很好的识别出现严重夹层(C型及以上)的发生。通过血管RWS评估斑块的易损性,有助于更精准地进行预后评估。

2.器械研发创新

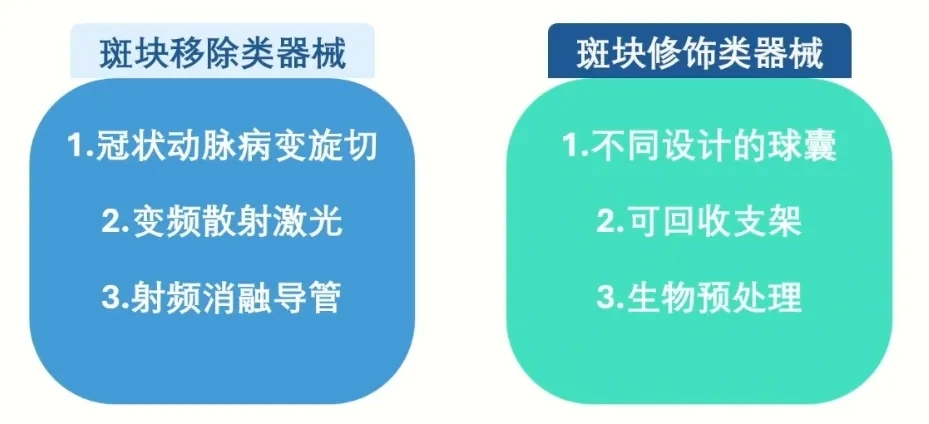

未来病变预处理器械的研发可从斑块移除类器械(冠状动脉病变旋切;变频散射激光;射频消融导管)和斑块修饰类器械(不同设计的球囊;可回收支架;生物预处理)两个方向入手。在研发的过程中,药物精准无死角导入系统是创新治疗模式的关键。

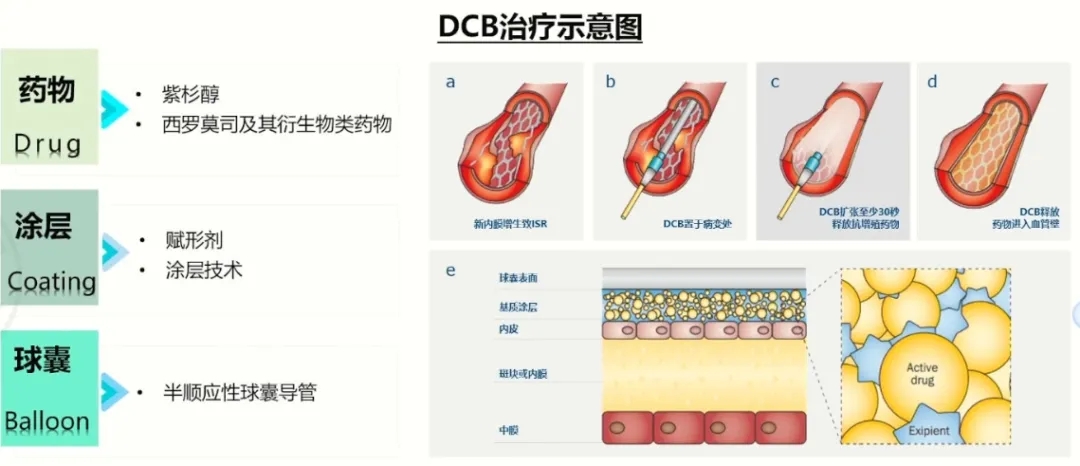

DCB技术原理包含输送系统、载药机制与血管交互三个方面,通常是半顺应性球囊,表面涂层具有药理活性的亲脂性基质层,包括抗增殖药物(紫杉醇、西罗莫司及其衍生物类药物等)和赋形剂。其药物成分能在单次球囊扩张的时间内迅速渗透进血管壁发挥抑制平滑肌细胞增殖与迁移的作用,从而阻碍再狭窄进程。不同的DCB涂层具有不同的配方、涂层工艺,由此产生的药代动力学特性有明显差异。契合的涂层设计会带来可靠高效的药物转化。

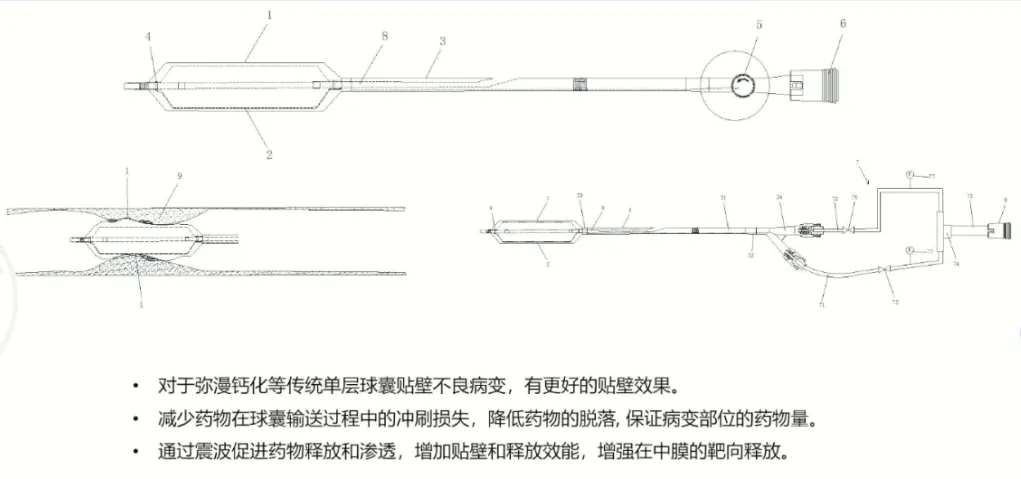

吴永健教授团队近期申请的专利——新型双层药物球囊(图7),通过震波促进药物释放和渗透,增加贴壁和释放效能,增强在中膜的靶向释放,能够减少药物在球囊输送过程中的冲刷损失,降低药物脱落,保证病变部位的药物量,对于弥漫钙化等传统单层球囊贴壁不良病变,有更好的贴壁效果。

图7

DCB治疗未来发展方向

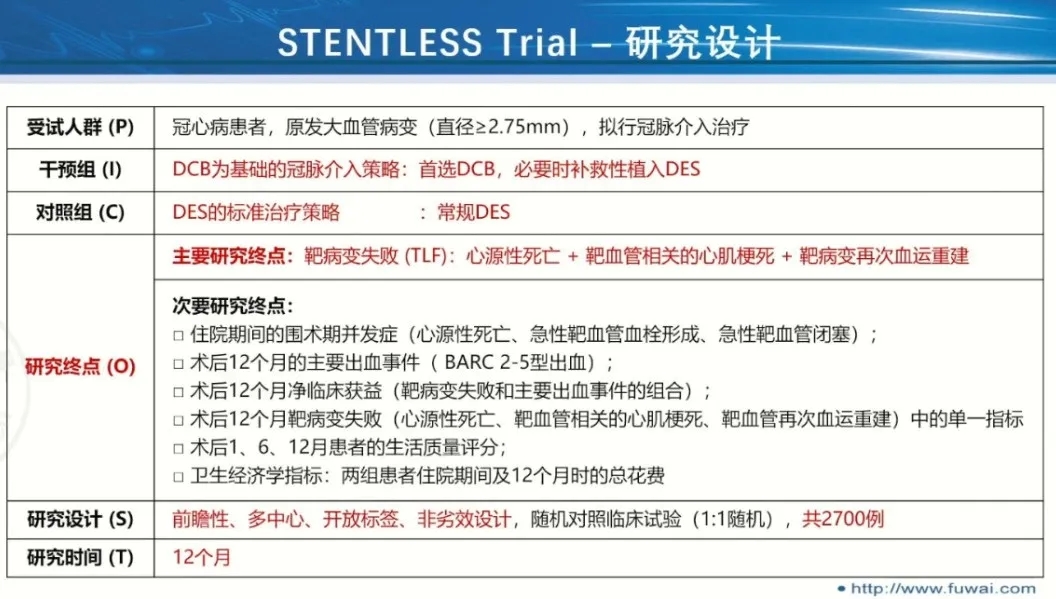

目前正在进行的STENTLESS Trial 研究设计,旨在提供关于DCB治疗原发大血管病变的进一步明确证据,接下来还将围绕DCB病变预处理、新的药物球囊等创新治疗理念开展系列研究。DCB抑制实验性动脉粥样硬化的炎症和进展等其他相关研究也正在进行当中。

DCB治疗的最终目标不是开通血管,也不是单纯血管修复,而是要实现患者整体结局的改善。未来,关于DCB的相关探索还在继续,临床试验的不断开展将为DCB的临床应用提供更多循证证据支持,切实改善冠状动脉疾病患者预后。

小结

技术革新引领未来。随着技术的不断进步和创新,冠心病介入诊疗有望建立新的标准以达到更好的PCI治疗效果,我们坚信,未来PCI一定会进入全新的时代——“Stentless Modern PCl”时代,为患者带来更加安全可靠、高效精准的治疗方案。

专家简介

吴永健 教授

中国医学科学院阜外医院

北京协和医学院长聘教授,博士生导师,主任医师。中国医学科学院阜外医院冠心病中心主任,结构性心脏病中心副主任,冠心病二病区主任。中华医学会心血管病分会委员,中华医学会心血管病分会冠心病与动脉粥样硬化学组副组长,中国医师协会心血管病分会常务委员,北京医学会心血管病分会副主任委员,中国医师协会中西医结合医师分会心脏康复专业委员会主任委员,世界中联心脏康复专业委员会主任委员,中国医师协会心脏重症专家委员会副主任委员,海峡两岸医学交流协会心脏重症专家委员会副主任委员,全国多个学会的副主任委员、常委或委员,北京市冠心病介入质控专家组成员,中央和山东省保健成员,北京市医疗事故鉴定组成员,《中国循环杂志》、《中国介入心脏病杂志》编委,《中华心血管病杂志》、英国《心脏》(HEART)杂志通讯编委及多家其他杂志的编委。荣获2020年教育部科技进步奖一等奖,荣获2020年中华医学科技进步奖二等奖,荣获2022年北京市科学技术奖科学技术进步奖一等奖(老年主动脉瓣疾病新型微创诊疗技术体系的建立发展和应用推广)。专长:擅长复杂病变(如左主干病变、钙化病变、 CTO病变)治疗,在冠心病合并糖尿病、慢性肾功能不全方面做了大量探索性工作。

审稿专家:吴永健教授

文章图片来源:讲者幻灯

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动