ESC 2025丨主动脉瓣狭窄新视角:聚焦尿酸促钙化、右心室功能与性别差异

2025年欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)暨世界心脏病学大会于8月29日—9月1日在西班牙马德里璀璨启幕。

会议期间,来自中国的多个研究团队就主动脉瓣狭窄(AS)相关研究成果进行了大会汇报,其中包括血尿酸水平高低对AS预后的影响、右心室与肺动脉耦合与AS预后的关系、及不同性别患者接受TAVR后对AS的预后影响等。医谱学术特此整理,以供临床参阅。

广东省人民医院陈姣华教授团队:

血尿酸水平升高会加剧主动脉瓣钙化并降低主动脉瓣狭窄患者的生存率

研究背景及目的

近年来由于AS的发病率和死亡率显著上升,目前尚无有效药物可延缓其进展。瓣膜钙化是AS的核心病理特征之一,针对可调控的钙化风险因素进行干预,可能为延缓疾病进展提供新方向。本研究旨在探讨AS患者中主动脉瓣钙化的风险因素及其潜在的治疗策略。

研究方法

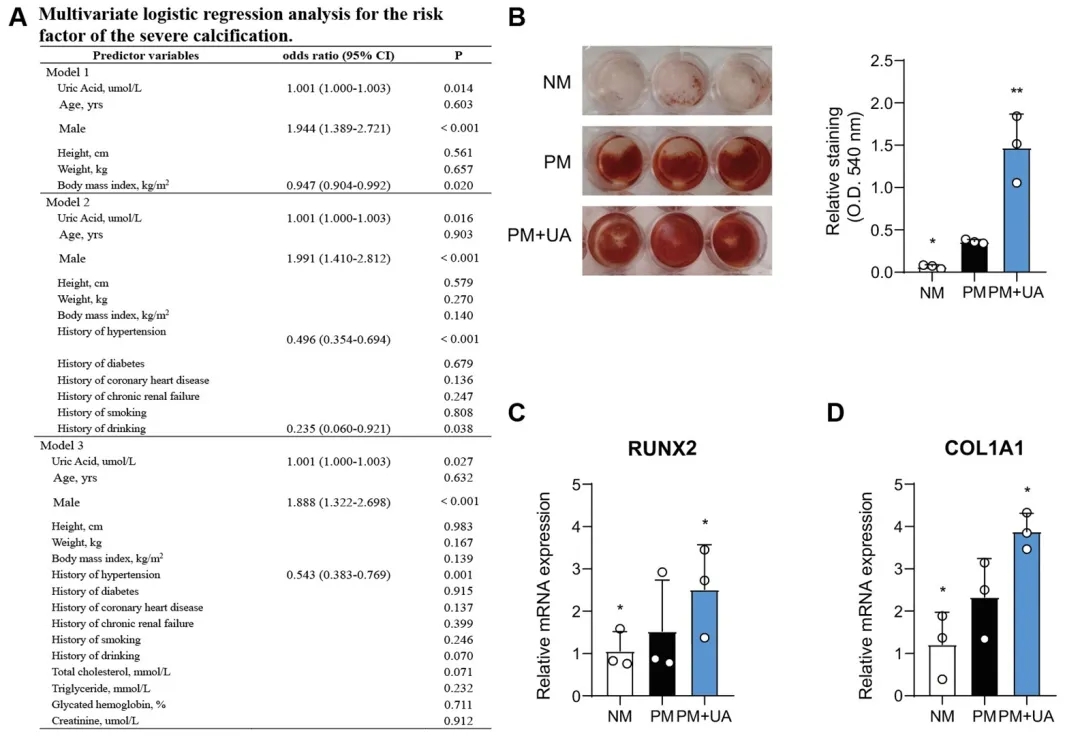

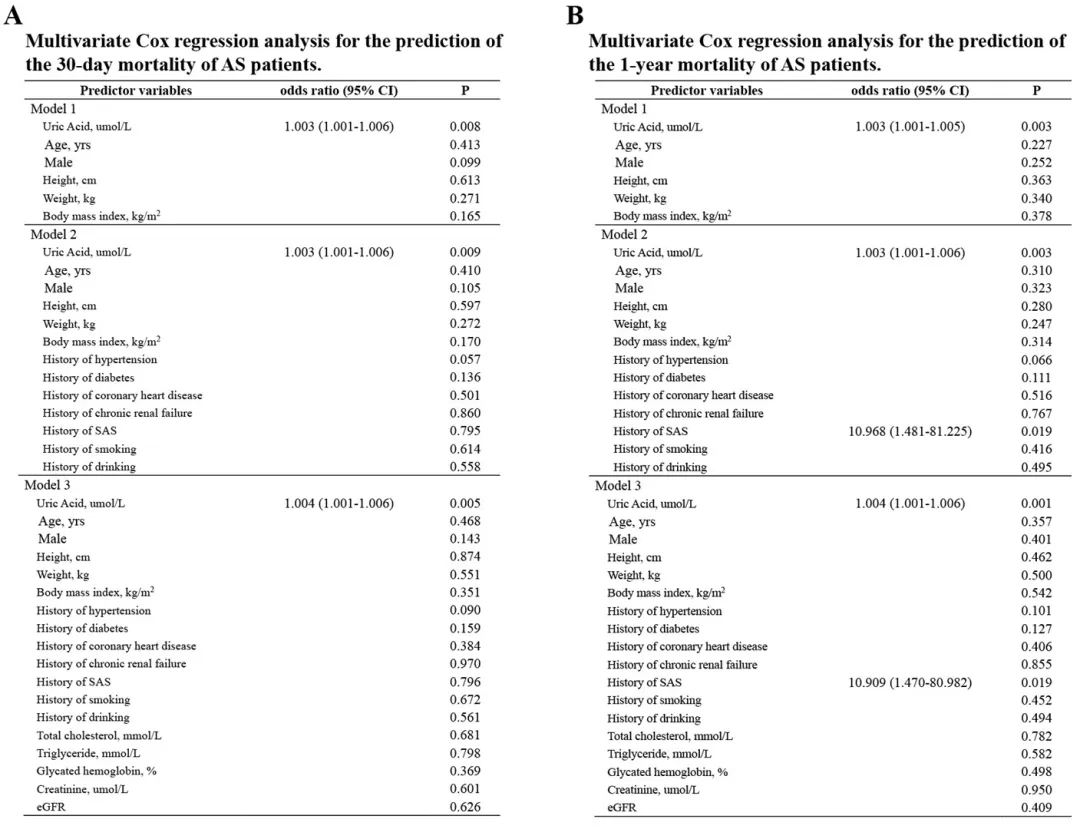

研究纳入2016年1月至2023年12月期间接受经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的AS患者。根据CT所测得的钙化体积,将患者分为重度钙化组(n=328)和中轻度钙化组(n=357),以超过队列中位值为严重钙化标准。采用多因素逻辑回归分析确定严重钙化的独立预测因素,并通过Cox比例风险回归模型评估影响术后30天及1年生存期的相关因素。体外实验采用人原代瓣膜间质细胞(HVICs),观察尿酸干预对细胞钙化程度及钙化相关标志物表达的影响。

研究结果

多因素逻辑回归结果显示,血清尿酸水平是严重瓣膜钙化的独立预测因子[OR=1.001,95% CI (1.000–1.003),P=0.014]。体外实验中,尿酸处理可显著促进HVICs的钙化(茜素红染色加深,P<0.001),并上调钙化相关基因RUNX2和COL1A1的表达(P<0.01)。在调整年龄、性别、BMI、高血压等多重混杂因素后,Cox回归分析表明,尿酸升高仍是TAVR术后30天死亡率[HR = 1.004,95% CI (1.001–1.006),P = 0.005]和1年死亡率[HR = 1.004,95% CI (1.001–1.006),P = 0.001]的独立预测因子。尿酸水平与AS患者死亡风险呈正相关。

研究结论

血清尿酸是主动脉瓣钙化的独立风险因素,其添加可加剧HVICs钙化。尿酸水平升高与AS患者不良临床结局(包括30天和1年死亡率增加)密切相关。本研究提示尿酸参与瓣膜钙化的病理进程,降低尿酸策略可能成为改善AS预后的新型治疗方向。

中山大学附属第一医院 Doctor Jingjing He:

中度主动脉瓣狭窄时右心室与肺动脉耦合:与预后的关系

研究背景

右心室-肺动脉偶联(RV-PA)是评估右心室收缩功能与后负荷匹配关系的重要指标,可通过超声心动图测量的三尖瓣环收缩期位移(TAPSE)与肺动脉收缩压(sPAP)的比值获得。该指标在重度AS患者中已被证实具有预后价值,但其在中度AS患者中的临床意义尚不明确。

研究方法

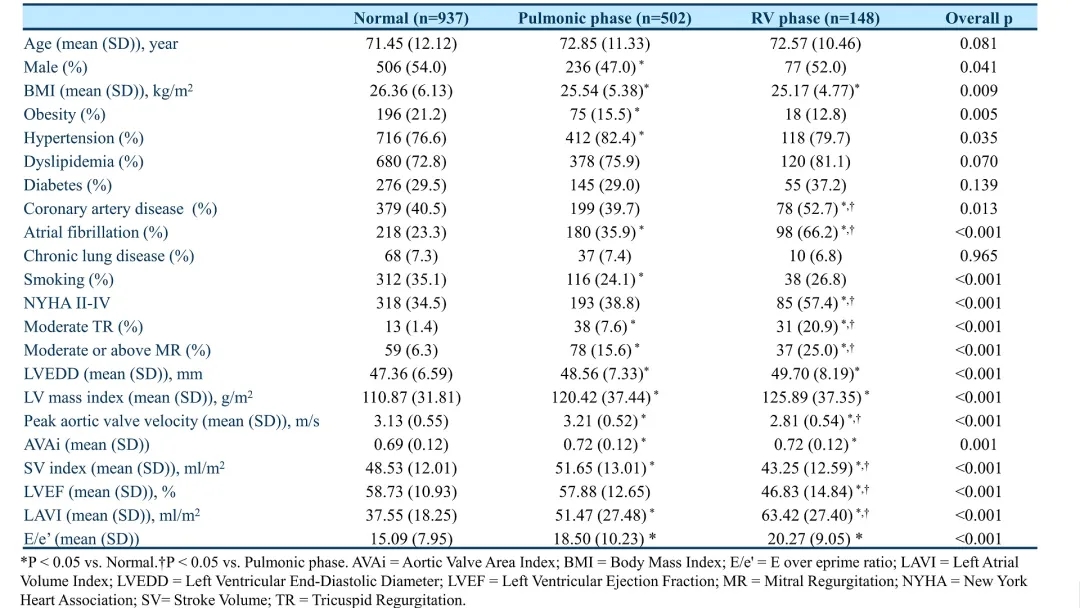

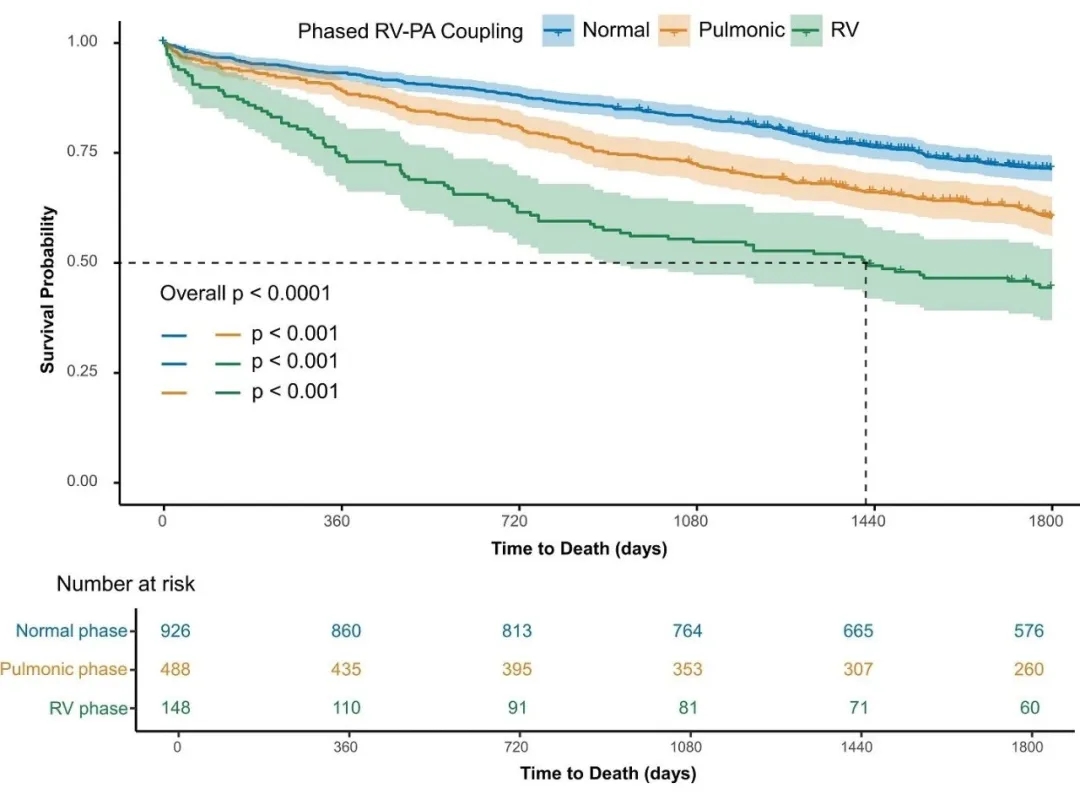

该研究为一项大型多中心回顾性研究,首次将RV-PA偶联作为连续变量进行分析,并进一步依据其构成将患者分为三类:①正常相:肺动脉压正常(sPAP<35 mmHg);②肺动脉相:孤立性肺动脉高压(sPAP≥35 mmHg且TAPSE≥18mm);③右心室相:肺动脉高压合并右心室功能不全(sPAP≥35mmHg 且TAPSE<18 mm)。根据上述分类对患者进行分层,主要终点为5年全因死亡率。

研究结果

研究共纳入1587例中度AS患者,其中正常相937例(59%),肺动脉相502例(32%),右心室相148例(9%)。与正常相患者相比,肺动脉相和右心室相患者房颤发生率更高、其他瓣膜反流更常见、左房容积指数更大(均P<0.001)。右心室相患者临床症状更重,主动脉瓣峰值流速及左心室射血分数显著低于其余两组(均P<0.001)。Kaplan-Meier分析显示三组间生存率存在显著差异。多变量校正后,肺动脉相和右心室相仍为不良预后的独立预测因素,且风险呈递增趋势。将RV-PA偶联作为连续变量分析时,限制性立方样条显示其与生存率呈非线性关系,最佳临界值为0.45 mm/mmHg;经相同协变量校正后,其仍与预后显著相关(HR=1.71,95%CI 1.35–2.16,P<0.001)。

研究结论

在中度AS患者中,RV-PA失耦合现象与较差的生存率独立相关,这一发现为增强风险分层和优化治疗指导提供了潜在依据。

中山大学附属第一医院 Doctor Jingjing He:

性别与二叶式及三叶式主动脉瓣狭窄经导管主动脉瓣置换术结局的关联性研究

研究背景及目的

目前关于二叶式AS患者接受TAVR的性别特异性预后的研究仍不充分。本研究旨在比较二叶式与三叶式AS患者中不同性别在接受TAVR治疗后的临床结局差异。

研究方法

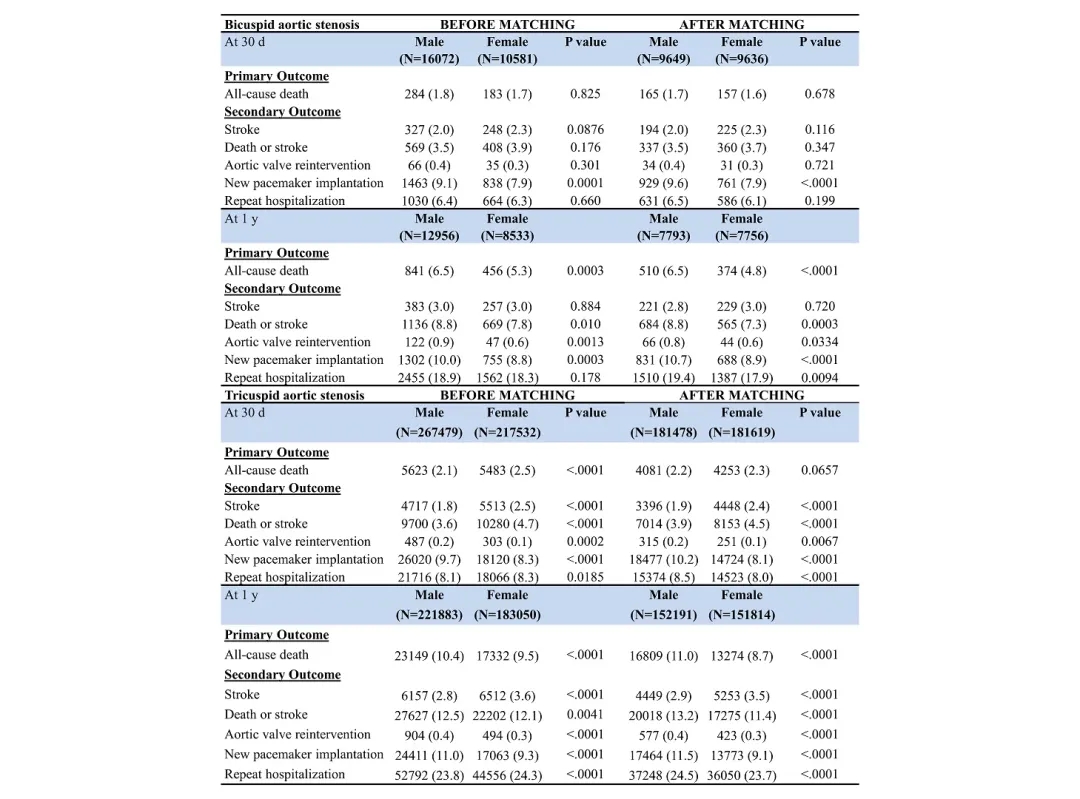

该研究基于美国胸外科医师学会(STS)与美国心脏病学会(ACC)合作的经导管瓣膜治疗(TVT)注册登记系统,纳入2012年1月至2023年9月期间使用当代介入器械治疗的原发性AS患者。根据年龄、手术风险、手术时期、射血分数及肾功能等变量,对患者进行性别间的简单匹配。主要研究终点为全因死亡率,次要终点包括卒中事件、死亡/卒中复合终点、主动脉瓣再干预、新发永久起搏器植入以及再入院率。

研究结果

总体队列共纳入530 328例患者(平均年龄79.3±8.5岁,STS评分5.6±4.8%),其中二叶式AS患者27 759例,三叶式AS患者502 569例。经匹配后,队列包括10,047对二叶式AS患者及188,015对三叶式AS患者的性别配对样本。

在二叶式AS患者中,30天死亡率在男女之间未见显著差异(匹配前:1.8% vs 1.7%,P=0.825;匹配后:1.7% vs 1.6%,P=0.678)。然而,在1年随访时,男性患者的死亡率显著高于女性(匹配前:6.5% vs 5.3%,P=0.0003;匹配后:6.5% vs 4.8%,P<0.0001)。匹配队列中,主动脉瓣形态(二叶式 vs 三叶式)与性别对30天(交互作用P=0.417)及1年死亡率(交互作用P=0.302)均无显著交互作用。

累计事件分析显示,女性患者在30天内的死亡风险显著低于男性(校正后比值比[OR] 0.81,95%置信区间[CI] 0.76–0.87,P<0.0001),1年死亡风险亦显著较低(校正后风险比[HR] 0.69,95%CI 0.66–0.71,P<0.0001)。然而,女性患者在1年内的卒中风险高于男性(校正后HR 1.07,95%CI 1.01–1.13,P=0.015)。此外,女性患者在主动脉瓣再干预(校正后HR 0.65,95%CI 0.55–0.78,P<0.001)、新发永久起搏器植入(校正后HR 0.82,95%CI 0.79–0.84,P<0.001)及再入院率(校正后HR 0.95,95%CI 0.94–0.97,P<0.001)方面均显著低于男性。

研究结论

在这项全国性TAVR注册研究中,二叶式主动脉瓣形态并未显著改变性别与临床预后之间的关系。女性患者表现出更好的生存优势,但卒中风险较高;而男性患者则更常需要起搏器植入和瓣膜再干预。上述差异提示,在TAVR术后应依据患者性别制定个体化的监测与管理策略,以优化临床结局。

本文为医谱学术原创,转载请标注来源

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动