AHJO|急性心梗并发心源性休克患者机械循环支持时机选择获得重要进展

一项刚刚发表在 AHJO 的国际大型研究为心血管急危重症治疗带来重要突破。这项包含36项研究、涉及6218名患者的荟萃分析首次明确证实:对于急性心肌梗死并发心源性休克的患者,在冠脉介入手术前植入机械循环支持装置,比手术后植入能够显著降低死亡率。

心源性休克是急性心肌梗死最严重的并发症之一,尽管近年来急诊PCI技术广泛应用,但相关死亡率仍居高不下。研究数据显示,急性心肌梗死患者中约8-10%会发生心源性休克,住院死亡率高达30%,30天全因死亡率可达40%。即使在现代医学高度发达的今天,面对这一临床难题,医生们仍然束手无策。

机械循环支持技术的出现为这一绝境带来了希望。这类装置通过减轻心脏负担、改善血液循环,为濒临衰竭的心脏争取宝贵的恢复时间。然而,一个关键问题始终困扰着临床医生:究竟应该在冠脉介入手术前还是手术后植入这些“人工心脏”?

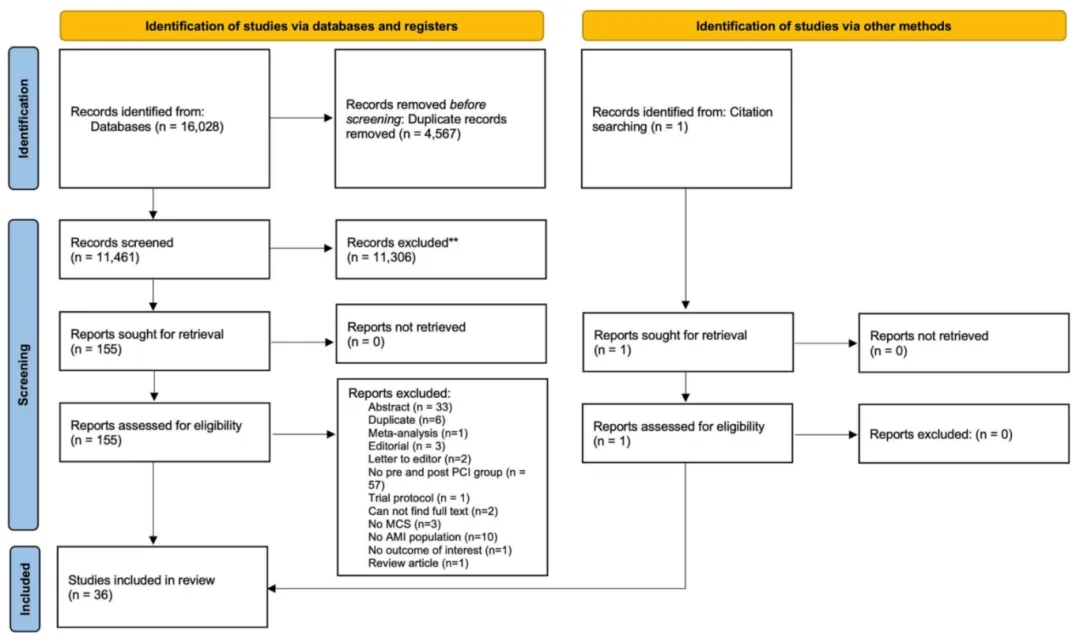

这项由美国、日本和泰国联合开展的研究,研究团队历时数年,系统梳理了全球四大权威医学数据库中的相关研究,最终筛选出36项高质量临床研究进行深度分析。

这些研究横跨2005年至2024年,涵盖了三种主要的机械循环支持装置:主动脉内球囊反搏(IABP)、Impella心室辅助装置和体外膜肺氧合(ECMO)。研究对象包括了不同种族、不同年龄段的心源性休克患者,确保了结论的普遍适用性。

研究选择流程图

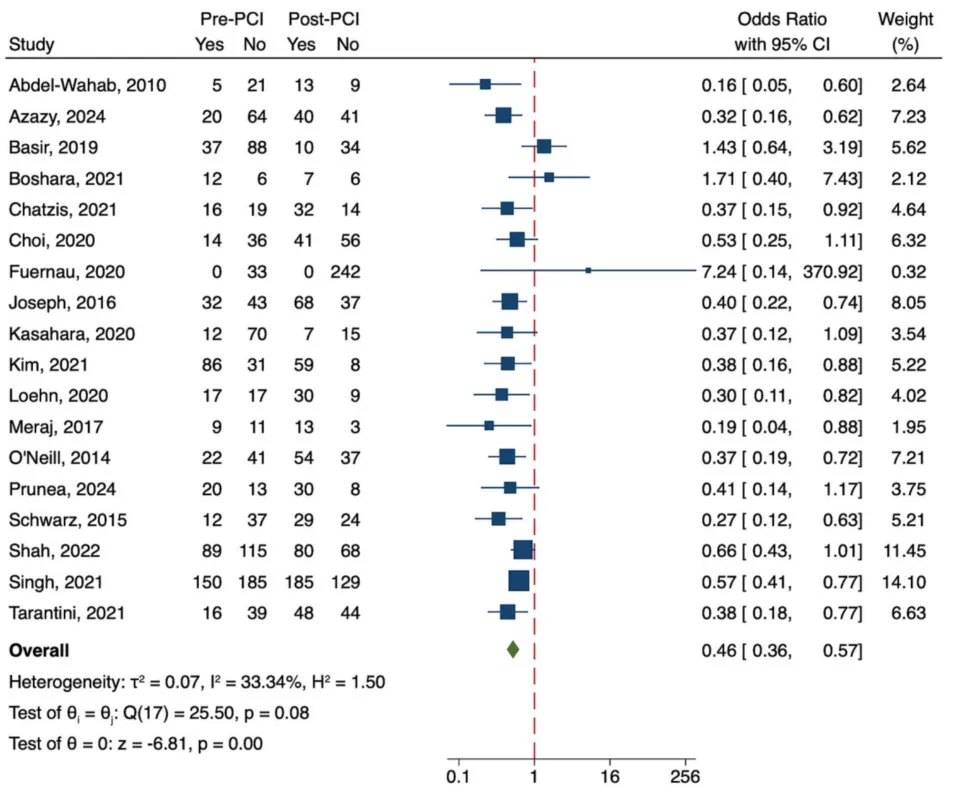

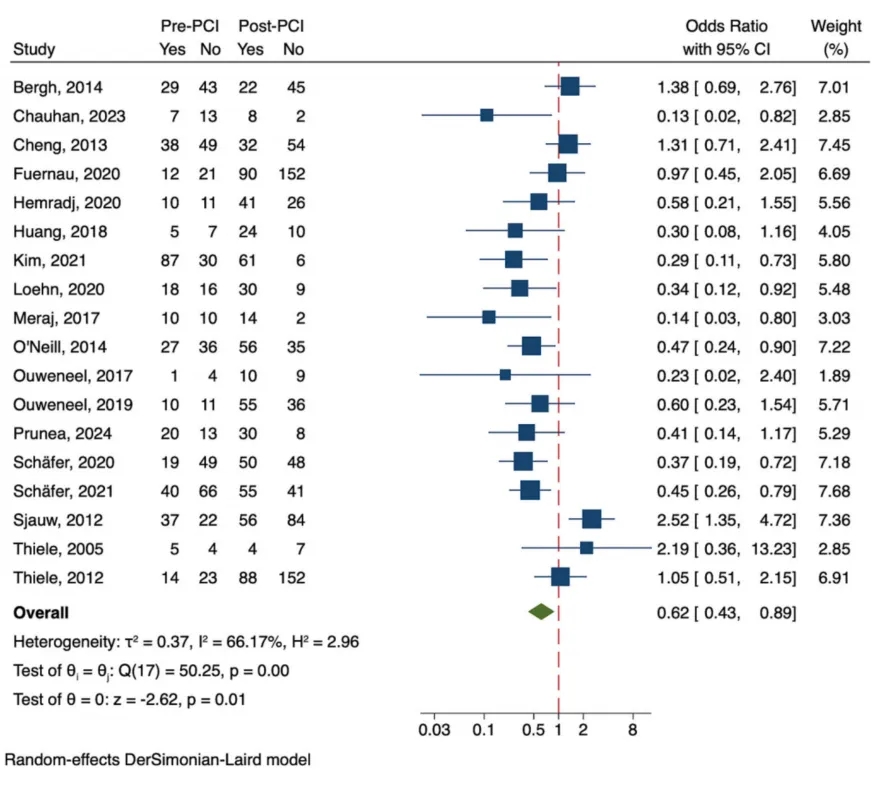

分析结果令人振奋。在最关键的住院死亡率指标上,早期植入机械循环支持的患者死亡风险比晚期植入降低了54%,这一差异具有高度统计学意义(P<0.01)。换言之,每100名接受早期干预的患者中,约有25人因此获得了生的希望。

在PCI手术前早期置入MCS与PCI后晚期置入MCS相比,住院期间的死亡风险显著降低

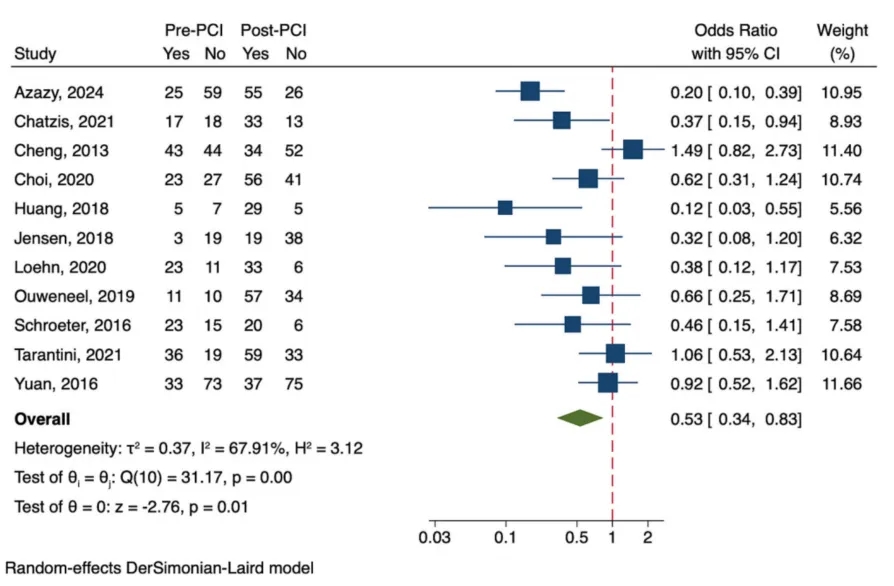

更令人鼓舞的是,这种获益并非昙花一现。30天死亡率分析显示,早期干预组的死亡风险降低了38%;在6个月的随访中,死亡风险仍能降低47%。这意味着早期机械循环支持不仅能够帮助患者渡过急性期危机,还能为长期康复奠定基础。

按MCS类型分组的6个月死亡率亚组分析森林图

研究进一步揭示了不同机械循环支持装置的独特优势。主动脉内球囊反搏作为应用最广泛的装置,在早期植入时能够将住院死亡风险降低70%,堪称“救命神器”。

Impella装置则展现出更为持久的保护效应。这种新型心室辅助装置不仅在住院期间表现出色,在30天和6个月的长期随访中同样维持显著优势,成为患者长期康复的“守护天使”。

ECMO虽然在长期随访中优势有所减弱,但在急性期的表现同样令人瞩目,特别是在30天死亡率方面,早期植入能够将风险降低71%。

许多临床医生担心早期植入机械循环支持可能增加手术风险。然而,这项大规模分析彻底打消了这一顾虑。研究显示,早期植入策略在严重出血、穿刺部位并发症、肢体缺血、急性肾损伤等方面的发生率与晚期植入相比并无显著差异。这意味着患者在获得生存获益的同时,并未承担额外的安全风险。

森林图所示,PCI术前和PCI术后置入之间30天死亡率无差异

传统上,医生往往倾向于先完成冠脉介入手术,再根据患者情况考虑是否需要机械循环支持。这项研究明确指出,这种“先手术后支持”的策略可能错失最佳治疗时机。

新的证据更倾向于“先支持后手术”的治疗理念。对于诊断明确的心源性休克患者,医疗团队应当在患者到达医院后立即评估机械循环支持的适应症,而非等待介入手术完成后再做决定。

该研究还通过对不同装置特点的深入分析,临床医生可以根据患者的具体情况选择最适合的支持策略:对于需要长期支持的患者,Impella可能是更好的选择;对于血流动力学极不稳定的患者,ECMO可能更为合适;而对于相对稳定的患者,IABP则可能是性价比最高的选择。

尽管这项研究提供了强有力的证据,但心源性休克的治疗之路仍然充满挑战。研究作者呼吁开展更多前瞻性随机对照试验,以进一步验证这些发现。同时,如何在临床实践中快速识别适合早期干预的患者,如何建立标准化的治疗流程,以及如何平衡医疗资源与患者需求,都是亟待解决的现实问题。

这项研究无疑为心源性休克患者带来了新希望。它不仅改变了我们对机械循环支持时机选择的认知,更重要的是,为无数面临生死考验的患者及其家庭点亮了生命之光。在医学不断进步的今天,每一个科学发现都可能改写生命的轨迹,而这项研究正是这样一个里程碑式的突破。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动