GW-ICC/AHS.25 | 聚焦血脂检测新进展,探索临床应用价值

在第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025期间,“血脂检测新进展及临床应用价值研究”专题会引发广泛关注,会议汇集心血管领域专家学者,深入探讨了当前血脂检测领域的前沿技术与临床应用新方向。大会特邀哈尔滨医科大学附属第一医院王连明教授、山东第一医科大学第一附属医院高梅教授、长春市中心医院徐丹教授与首都医科大学附属北京安贞医院蔺洁教授担任大会主席。特邀北京大学第三医院崔丽艳教授、北京大学第一医院胡丽华教授、中国医学科学院阜外医院蔺亚晖教授以及中国医科大学附属盛京医院张大庆教授担任主讲嘉宾。

主席致辞:上下求索,开启残余心血管风险管理新局面

尽管以低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)为靶点的传统降脂策略已取得巨大成功,但临床上依然存在大量治疗已达标的患者面临心血管事件的残余风险。这一严峻挑战,迫切要求我们将目光投向更前沿的领域。

本次会议,我们将聚焦于几个引领未来的核心议题,包括残余胆固醇(RC),氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL),便捷但亟待规范的血脂床旁检测技术,以及基于载脂蛋白C3(ApoC3)、脂蛋白(a)[Lp(a)]等新型标志物的降脂新靶点。这些议题共同指向一个目标——构建一个超越LDL-C的、更精准、更个体化的全面风险管理新范式。

希望通过今天各位讲者的深度分享与在座同道的思想碰撞,我们必将能凝聚更多共识,为推动我国血脂管理与心血管防治水平的全面提升贡献智慧与力量。

崔丽艳教授:Ox-LDL成为血脂检测新焦点

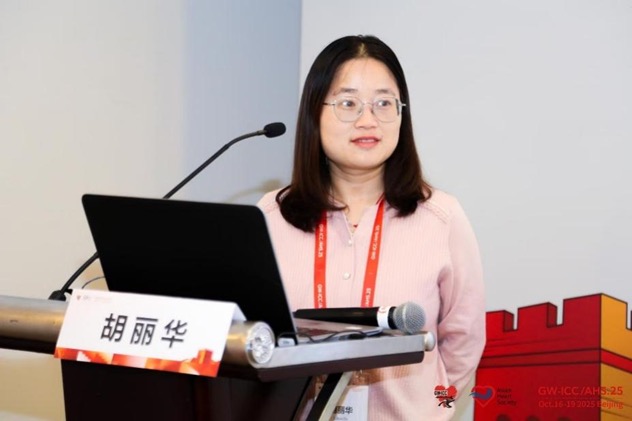

崔丽艳教授学生代讲

在国家规范医疗行为、防止“过度检查”的政策背景下,检验科如何提供既符合规范又具备高临床价值的检测项目,成为业界关注的核心议题。其中Ox-LDL作为动脉粥样硬化的关键致病因子,被重点论证为一项实现精准防治的重要生物标志物。

与LDL-C相比,Ox-LDL能直接被巨噬细胞吞噬形成泡沫细胞,是驱动动脉粥样硬化斑块起始与发展的核心环节。因此,检测Ox-LDL不再局限于衡量血脂水平,更是评估血管内皮炎症反应与斑块活性的重要手段。不断积累的循证研究证实,Ox-LDL在心血管疾病的早期预警、风险再分层及疗效评估方面潜力巨大。

为实现Ox-LDL的精准检测,检测技术也在不断革新(图1)。基于4E6单克隆抗体的新一代检测方法,因其可直接检测血浆、特异性高、易于标准化等优势,被推荐用于临床,为大规模推广应用奠定了基础。

图1. ox-LDL的检测

综上所述,将Ox-LDL纳入检验项目菜单,能够为临床提供更早期、更精准的动脉粥样硬化风险评估。这完美契合了国家政策导向——通过提供病理意义明确的精准指标,实现对高危人群的有效筛查与分层管理,从而在避免“过度检查”的同时,提升心血管疾病的防治效率,开启精准防控的新窗口。

胡丽华教授:重视RC的评估与干预,以全面提升血脂管理质量

RC作为富含甘油三酯的脂蛋白残粒,已被证实具有显著的致动脉粥样硬化作用,其致病机制包括颗粒较大携带更多胆固醇、无需氧化修饰即可被巨噬细胞吞噬、易于沉积于血管壁并诱发炎症反应等,甚至被认为在致动脉粥样硬化方面强于LDL-C。

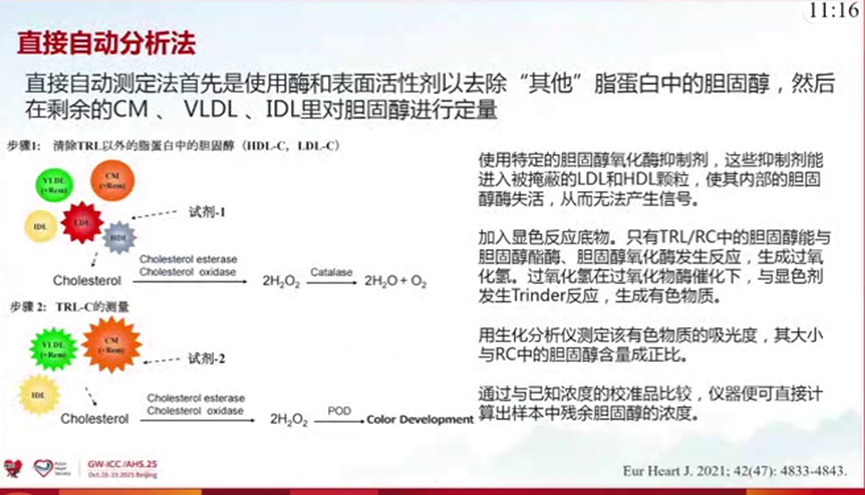

目前RC的检测方法主要包括计算法和直接检测法(图2)。计算法通过总胆固醇减去高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和LDL-C得出,成本低、无需空腹,但易受甘油三酯水平影响,准确性有限。直接检测法则涵盖生化自动分析法、免疫分离法、垂直密度梯度离心法(VAP)及核磁波谱法等。其中VAP法可精细分离脂蛋白亚组分,已被国内部分企业应用于临床试剂盒,但尚未普及;核磁法则多用于科研,标准化仍待推进。

图2. RC直接自动分析法

多项研究表明,RC水平升高与心血管事件风险显著相关。在一级和二级预防人群中,RC可作为独立于LDL-C的心血管风险预测因子。尤其在糖尿病、高甘油三酯血症及慢性肾脏病人群中,RC的管理具有重要意义。

临床管理方面,除传统他汀类药物外,贝特类、高纯度二十碳五烯酸(EPA)、前蛋白转化酶枯草溶菌素9(PCSK9)抑制剂等均显示出降低RC及残余心血管风险的潜力。未来需进一步推动RC检测标准化、建立人群参考范围,并研发针对RC的新型靶向药物,以实现心血管疾病的精准防治。

聚焦血脂床旁检测(POCT)技术:机遇与挑战并存

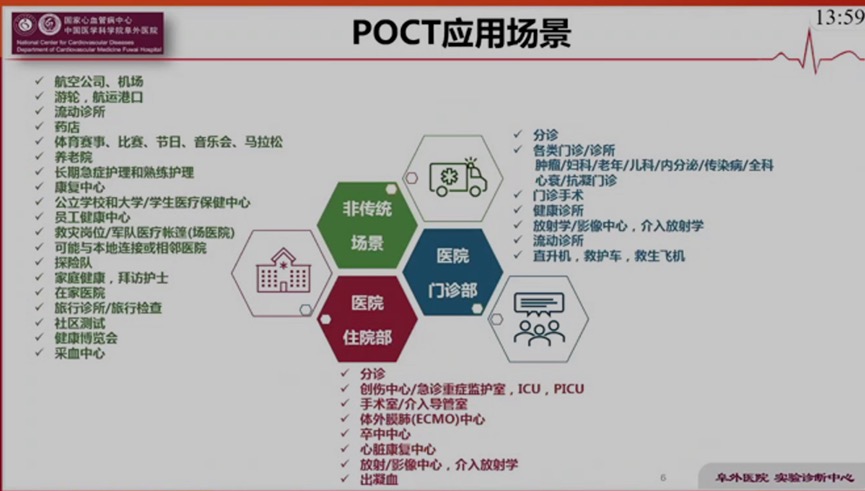

当前,血脂POCT凭借其快速、便捷的特性,在门诊、社区筛查及偏远地区等场景中展现出显著优势(图3),有助于提升医疗可及性与连贯性。美国相关指南已认可其在严格质量保证下的应用价值。然而,当前多数血脂POCT设备的检测原理与传统实验室方法存在本质差异,导致结果可能存在偏差,影响临床决策的准确性。

图3. POCT应用

多项国内外研究数据表明,尽管POCT与实验室方法的相关性可达约90%,但其结果系统性偏高或偏低的现象仍较常见,且使用末梢血与静脉血样本的差异亦为结果解读带来不确定性。此外,将POCT结果直接套用基于大生化数据建立的心血管风险评分模型(如弗莱明翰评分)时,其一致性仍有待提高。

展望未来,纳米材料、无标记生物传感及无创可穿戴技术等创新,正推动血脂POCT向精准化、多元化方向发展。该领域亟需解决检测结果向国际标准溯源、建立适用于POCT的临床干预阈值以及积累循证医学证据等核心问题,方能使这项便捷技术真正安全、有效地整合进主流诊疗路径。

张大庆教授:血脂标志物导向的降脂治疗新靶点研究进展引关注

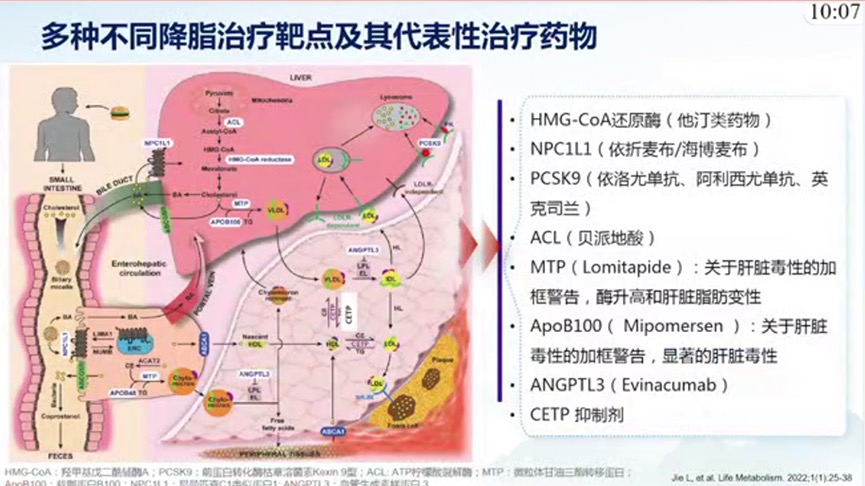

尽管降低LDL-C仍是基石,但残余风险依然显著。这促使研究者将目光投向对更广泛的脂蛋白代谢领域的管理。针对新靶点的药物研发已取得系列突破,治疗策略日益丰富(图4)。例如,PCSK9抑制剂的研发已从注射剂迈向便捷的口服制剂;ATP-柠檬酸裂解酶(ACL)抑制剂贝派地酸为对他汀不耐受的患者提供了新选择;针对ANGPTL3的单抗与寡核苷酸药物能同步降低甘油三酯与LDL-C;此外,旨在显著降低Lp(a)水平的反义寡核苷酸药物其三期临床结果备受期待。部分药物如贝派地酸和ANGPTL3单抗(用于纯合子家族性高胆固醇血症)已获得国际指南推荐,标志着这些新靶点正从理论走向实践。总之,基于Apo B、Apo C3、ANGPTL3及Lp(a)等新型标志物的精准风险评估,结合相对应的多靶点降脂药物,将为攻克动脉粥样硬化性心血管疾病残余风险提供强大武器。

图4. 不同降脂治疗靶点与代表性药物

总结:新篇已启,笃行致远,共绘血脂管理未来蓝图

超越传统LDL-C,对RC与Ox-LDL等新型标志物进行检测与干预,是管理心血管残余风险的关键。与此同时,血脂POCT技术虽便捷但仍需规范,而针对ApoC3、ANGPTL3、Lp(a)等新靶点的药物研发则为个体化治疗提供了强大武器。未来,推动新指标的标准化检测、积累高级别循证医学证据、并审慎整合POCT等新技术,将是构建更完善心血管防治体系的核心方向,最终实现从“降脂”到“全面风险管理”的管理策略转变。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动