PCI钙化结节的新希望?|3D导丝技术可实现ARCADIA技术联合旋磨术治疗钙化结节

钙化结节(CN)是PCI手术中极具挑战的病变类型,并与术后不良临床结局相关,同时,CN也是急性冠脉综合征的已知诱因。近年来,针对钙化病变的处理已涌现多种处理技术,如旋磨术(RA),轨道旋磨系统(OAS)、血管内碎石术和定向冠状动脉斑块旋切术等,但目前的斑块减容方法在治疗钙化病变的中长期疗效数据仍不充分。

核心要点:

-

CN仍是PCI治疗中的难点,对钙化结节处理不充分可能导致不良结局。

-

针对钙化病变一种有效的治疗策略,是采取积极的导丝再通与扩张技术,通过主动建立新的导丝路径,以成功处理钙化结节。

ARCADIA技术已被用于治疗外周动脉严重的偏心性钙化病变。该技术通过将导丝推进并穿透钙化区域后返回远端真腔,利用球囊从钙化斑块内部进行扩张,从而实现同心性管腔扩大。由于旋磨术(RA)和轨道旋磨系统(OAS)等斑块减容技术的效果依赖于导丝自然偏向,针对CN病变实现最佳斑块修饰与充分减容仍存在不确定性。而通过导丝主动创建新路径的思路,能有效提升减容装置对钙化病变的处理效率。

早在十余年前,日本已有少数在冠状动脉钙化病变中应用ARCADIA技术的案例,但因钙化病变内导丝操控难度大且冠状动脉穿孔风险高,未能广泛推广。近年来,随着高穿透力导丝、基于血管造影的3D导丝技术以及IVUS等技术发展,即使面对钙化病变也能实现更精准安全的导丝操控。

本文首次报道采用ARCADIA技术联合后续旋磨术,成功处理再狭窄性偏心性钙化病变的案例。

主诉

77岁女性,有心绞痛、病态窦房结综合征和2型糖尿病病史,因胸痛加重至急诊就诊。诊断为急性冠状动脉综合征,行冠状动脉造影。

既往史

患者于8年前LAD-PCI治疗,7年前使用1.75mm旋磨头行第二次RDA-PCI。3年前因RCA支架内再狭窄再次接受PCI治疗。曾因病态窦房结综合征行起搏器植入术。

辅助检查

心电图显示II、III、aVF、V4、V5、V6导联ST段压低。肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、肌钙蛋白T等心肌损伤标志物水平未见显著升高。超声心动图提示左心室功能正常。

首次手术

冠脉造影显示RCA中段严重狭窄伴血流延迟(图1A、1B)。IVUS于最狭窄段发现偏心性钙化结节(图1C)。使用2.75mm刻痕球囊预扩张后(图1D),冠状动脉血流改善至TIMI血流3级。但IVUS和造影均显示管腔获得仍不充分(图1E、1F),且病变预处理不理想可能导致支架膨胀不良。虽然术前考虑使用斑块减容装置处理偏心性钙化结节,但在不稳定性斑块和血栓病变上应用可能导致慢血流。为降低并发症风险,决定再次介入治疗时再行处理。

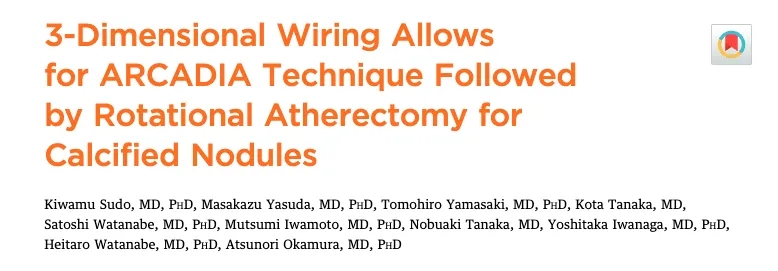

图1 急诊PCI冠状动脉造影及IVUS图像

(A)右冠状动脉中段严重狭窄伴血流延迟。

(B)右前斜/足位造影显示病变位于心室侧。

(C)IVUS显示偏心性钙化结节导致严重狭窄。

(D)使用2.75mm刻痕球囊进行预扩张。

(E)预扩张后IVUS图像。

(F)术后最终造影显示仍存在显著狭窄。

二次手术

首次手术一周后,对RCA进行了再次介入治疗。经8F指引导管将工作导丝(SION blue,ASAHI INTECC)送入残余真腔。造影和IVUS显示偏心性钙化结节位于心室侧,且导丝偏向不利于旋磨术或轨道旋磨术(图2)。此外,患者RCA数年前已使用1.75mm旋磨头接受过旋磨治疗。虽然定向冠状动脉斑块旋切术可减少钙化结节体积,但该导管体积较大,难以通过严重的钙化狭窄病变。

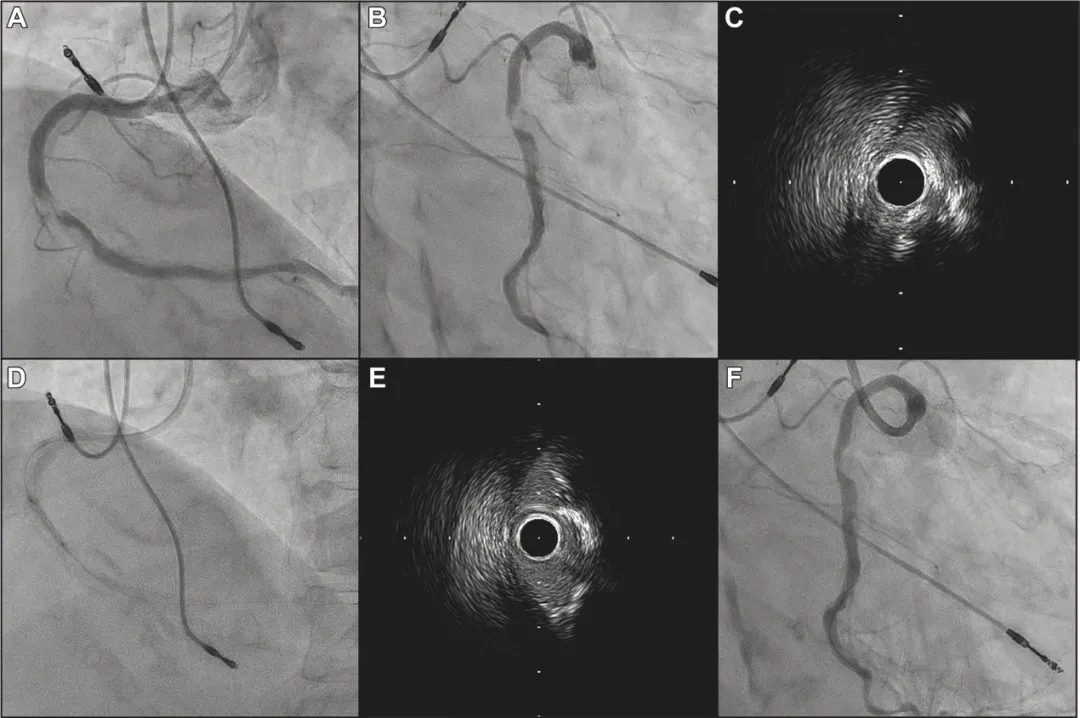

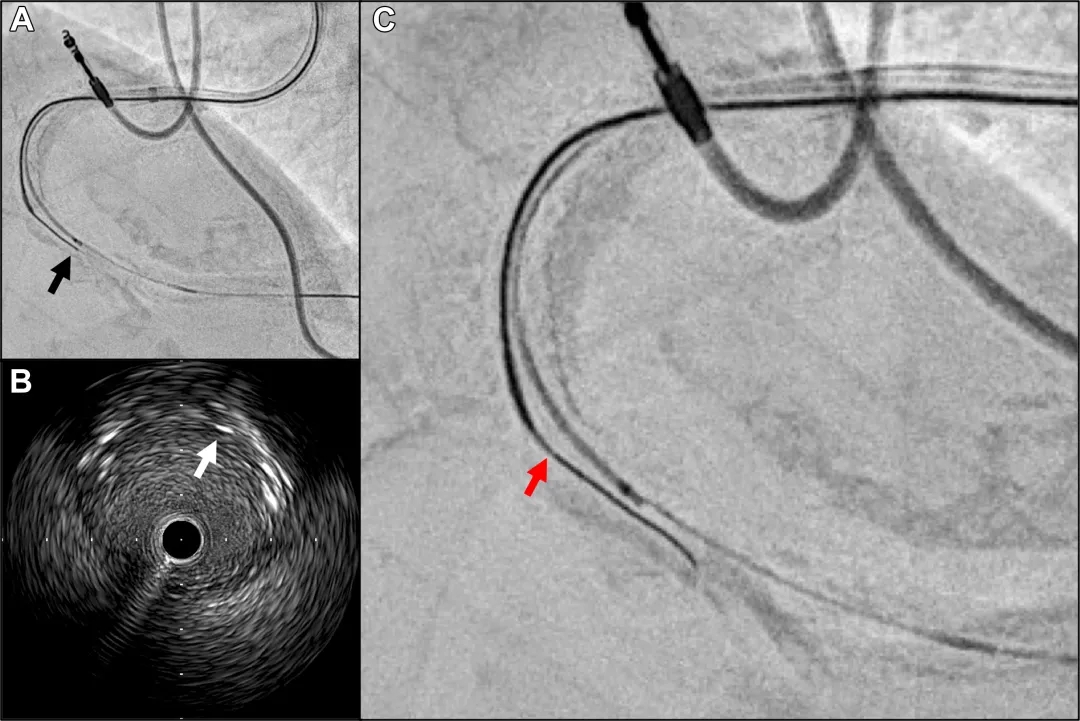

图2 二次手术冠状动脉造影及IVUS图像

(A)右冠状动脉中段仍存在严重狭窄。

(B)病变位于心室侧。

(C)残余真腔内的导丝位于钙化结节对侧,该导丝偏向不利于旋磨术及轨道旋磨术(白箭头指示导丝)。

术者团队尝试穿刺钙化结节并置入另一根导丝,从钙化结节内部扩张病变。通过残余真腔的血管内超声清晰显示钙化结节近端起自既往支架远端边缘,在头端探测法实时IVUS引导下,微导管支撑下,Conquest Pro 12导丝头端(CP12ST,ASAHI INTECC)成功进入钙化结节(图3)。参考两个垂直角度的造影(图3A、3B),采用3D导丝技术主动操控CP12ST。IVUS显示CP12ST进入钙化结节后位于斑块内(图4A、4B),但未能从钙化结节重新进入残余真腔。虽然CP12ST位置接近残余真腔,但因病变阻力过大导致导丝受损,导丝不透光标记段出现分离(图4C)。为避免完全断裂,在微导管尽可能覆盖不透光标记段后撤出CP12ST。

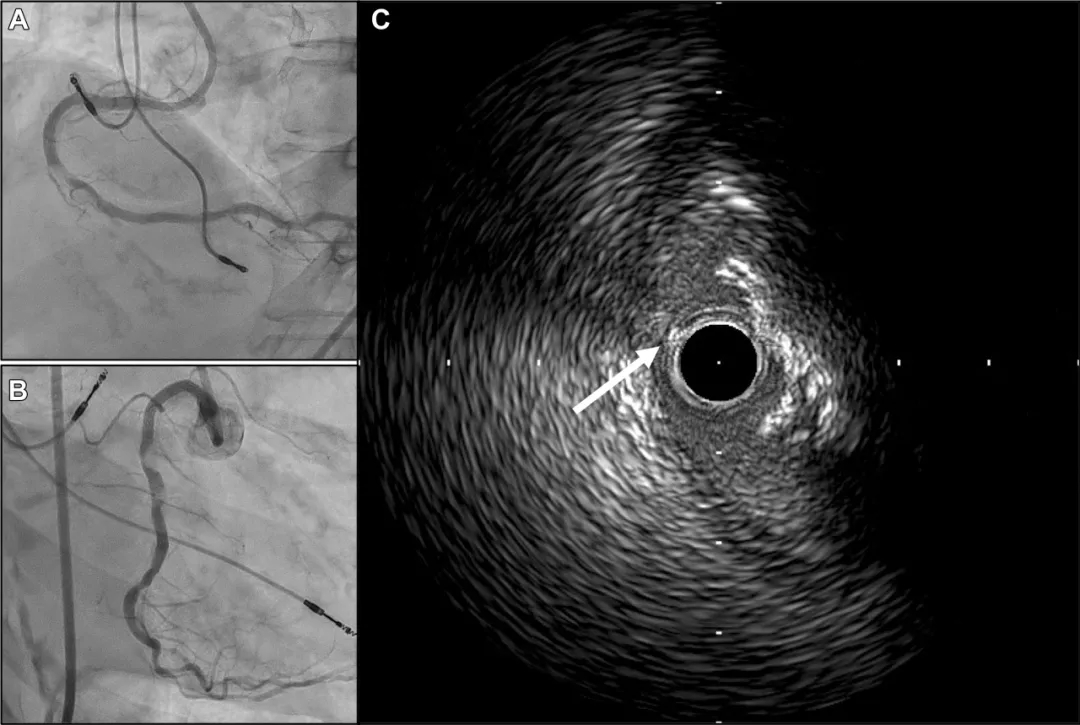

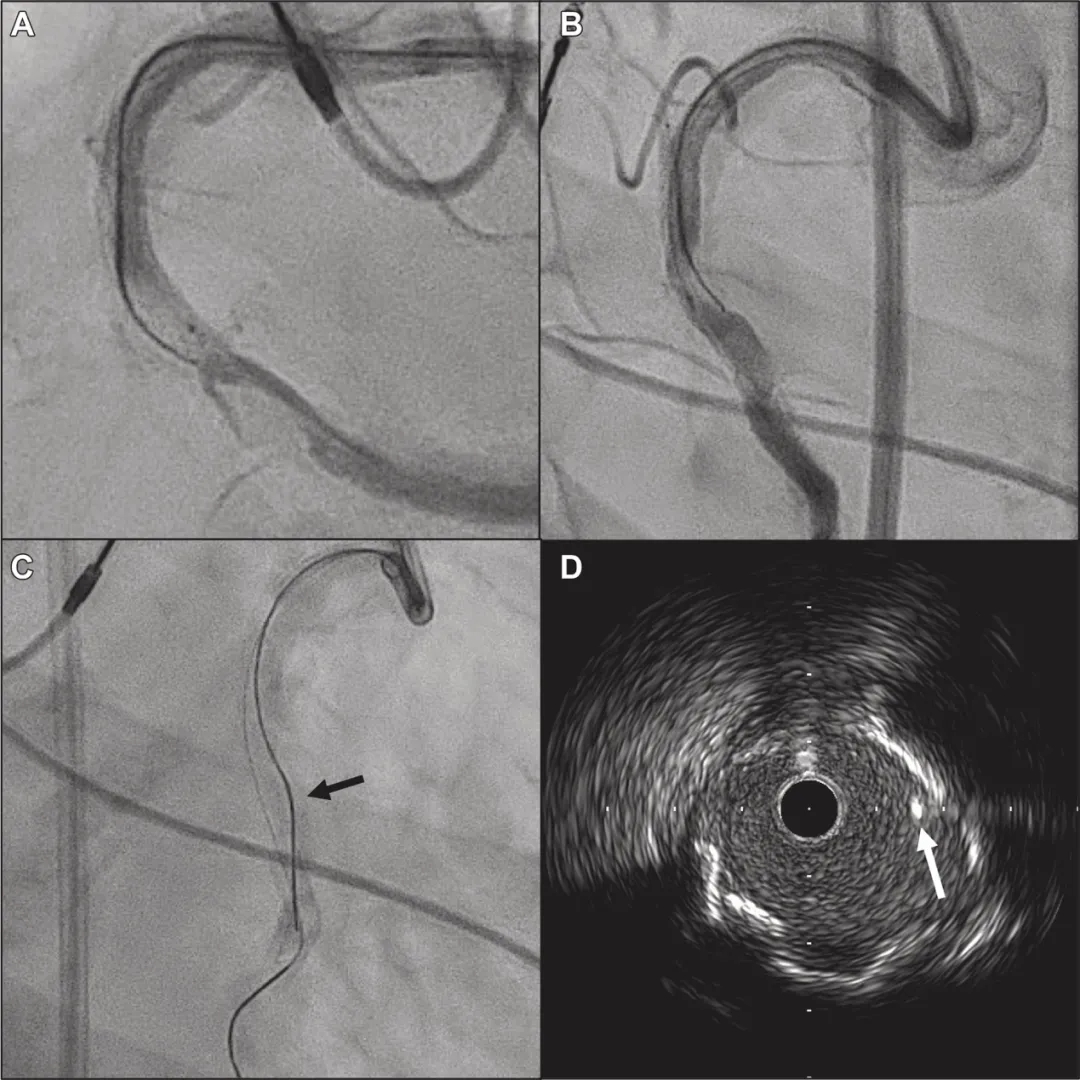

图3 CP12ST穿刺钙化结节时的造影及IVUS图像

(A)左前斜位显示CP12ST穿刺位于IVUS图像左侧的钙化结节。

(B)右前斜/足位显示钙化结节位于IVUS图像右侧。

(C)CP12ST穿刺钙化结节时的IVUS图像(∗支架远端边缘;黄箭头指示CP12ST杆体;红箭头指示CP12ST头端)。

(D)图C的示意图。CP12ST在实时IVUS引导下穿刺钙化程度较低区域(∗支架远端边缘;黄箭头指示CP12ST杆体;红箭头指示CP12ST头端;白色区域为钙化结节表面;黑色区域为钙化结节)。

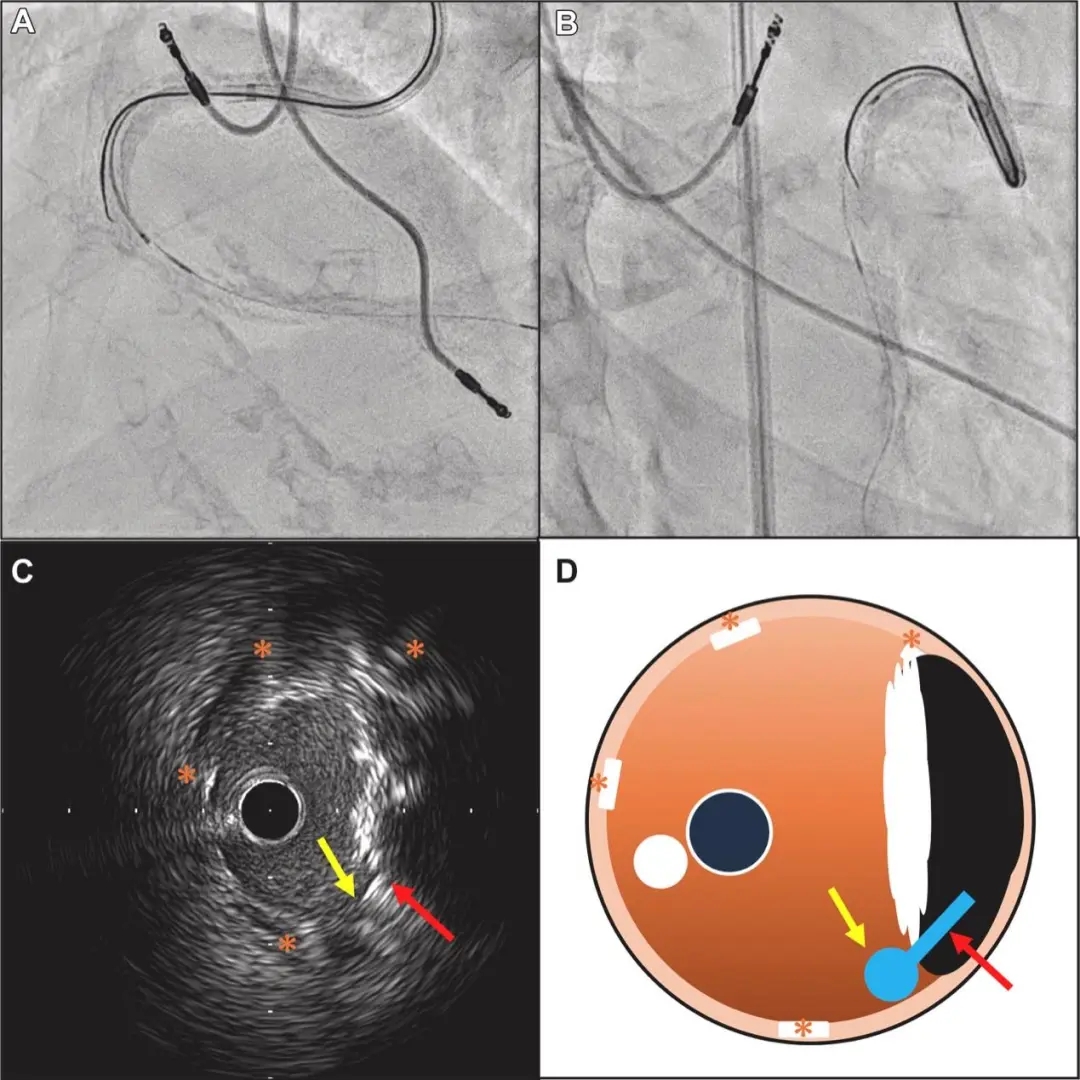

图4 CP12ST位于钙化结节内的冠状动脉造影及IVUS图像

(A)CP12ST头端位于刚过钙化结节的非钙化斑块内(黑箭头:CP12ST头端)。

(B)CP12ST杆体在IVUS图像中位于1点钟方向(白箭头:CP12ST杆体)。

(C)CP12ST不透光段存在轻微断裂(红箭头:CP12ST不透光段断裂处)。

更换导丝,在实时IVUS引导下使用Gaia Next 4(GN4,ASAHI INTECC)再次穿刺钙化结节。GN4沿类似CP12ST的路径进入钙化结节,最终通过3D导丝技术成功穿出钙化结节并返回残余真腔(图5)。1.5mm球囊预扩后,IVUS提示GN4创建的新通道位于钙化结节中心(图6A)。再经1.75mm旋磨头行旋磨术及3.25mm刻痕球囊追加扩张后,IVUS确认实现理想的同心性扩张及急性管腔获得(图6)。植入3.5mm药物洗脱支架,最终造影显示冠状动脉血流充足且无并发症(图6)。

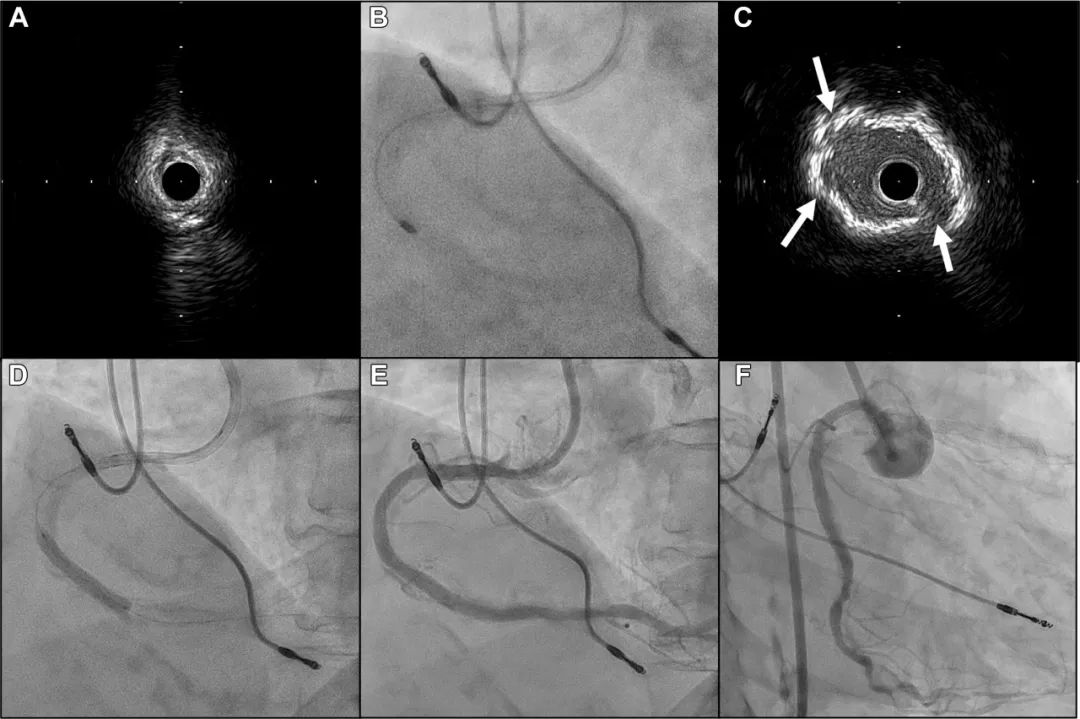

图5 GN4的冠状动脉造影及IVUS图像

(A)左前斜位显示GN4接近远端残余真腔。

(B)右前斜位显示GN4头端几乎接触远端残余真腔。

(C)GN4穿过钙化结节进入远端残余真腔(黑箭头:GN4)。

(D)通过钙化结节后,GN4与SION blue导丝及IVUS导管位于同一管腔(白箭头:钙化结节杆部)。

图6 导丝通过后冠状动脉造影及IVUS图像

(A)GN4穿过钙化结节中心。

(B)1.75mm旋磨头通过病变。

(C)旋磨术及3.25mm刻痕球囊扩张后形成多处裂隙(白箭头:裂隙)。

(D)3.5mm依维莫司支架完全扩张。

(E、F)多角度造影显示钙化结节病变完全扩张。

随访

术后3个月随访,患者未再发胸痛。

讨论

ARCADIA技术首次报道用于外周病变。通过导丝创建新路径,对斑块修饰(尤其冠状动脉偏心性钙化)常具显效。但,即使使用穿透力最强的CP12ST导丝,垂直穿刺钙化结节仍存在困难。采用头端探测法实时IVUS引导可精准穿刺钙化结节的理想部位及低钙化区域。此外,虽然ARCADIA技术存在冠状动脉穿孔和夹层风险,但通过IVUS实时确认硬导丝头端与真腔的相对位置,可有效规避相关并发症。

成功穿刺钙化结节后,因超声伪影干扰,导丝在结节内向真腔推进时常难以通过IVUS显影。此时以钙化轮廓和真腔导丝为标记的3D导丝技术能有效引导导丝返回真腔。若导丝在IVUS低钙化区可见,则头端探测法IVUS引导有助于导丝安全返回真腔。

导丝通过钙化结节内部后,需联合旋磨术、轨道旋磨术、血管内碎石术或定向斑块旋切术进行斑块修饰。确认导丝在钙化结节内的位置是避免血管损伤的关键——若导丝靠近钙化结节对侧边缘,旋磨术或轨道旋磨术可能因导丝偏向不良引发夹层或穿孔。

本研究为首例ARCADIA技术治疗冠状动脉钙化结节的报道,其中长期疗效需进一步验证。

结论

ARCADIA技术为真腔内导丝偏向不良的偏心性钙化结节提供了新治疗选择。该技术通过导丝创建新路径及全新导丝偏向,可有效处理包括钙化结节在内的偏心性病变。联合头端探测法实时IVUS引导与3D导丝技术,能实现冠状动脉钙化结节的精准穿刺。

专家点评

ARCADIA技术最初用于外周血管疾病患者,现已被改良用于冠状动脉介入。该方法使用高穿透力、定向性导丝,在微导管支撑下,穿刺突出的CN并重新进入远端血管真腔。

采用血管造影的3D导丝技术和IVUS引导的3D导丝技术,以精确控制导丝操作,小球囊扩张后,推进血管内超声通过钙化区域,以确认导丝位于钙化结节内部,并确保最佳的导丝位置(即,更接近结节中心通过,而非偏心通过)。这种定位使得能够使用旋磨术、血管内碎石术或基于球囊的策略从"内向外"修饰钙化结节。

从概念上讲,ARCADIA技术实现的钙化斑块内部修饰具有以下几个潜在优势:

-

确保旋磨过程中导丝与钙化病变直接接触,而不像病变外修饰那样严重依赖导丝支撑力。

-

减少了治疗部位钙化病变的有效厚度。

-

将偏心性钙转化为同心性钙化。

-

能够更接近深层钙化病变。

-

在球囊扩张过程中使钙化重新环形分布,可减少支架偏心性膨胀不良。

然而,有几个方面需要考虑并需要进一步评估。该技术需要专门的导丝和高级别的技术操作,这可能限制此技术的广泛使用。此外,需要进一步的研究以更清晰地了解其安全性。穿孔或夹层的潜在风险凸显了需要精细的操作技术以最小化并发症。再者,钙化斑块内旋磨是否会增加无复流现象的发生率尚不确定,需要进一步研究来探讨这方面问题。

一个重要的考虑因素是eruptive型和非eruptive型CN对治疗反应可能存在差异,这一点目前了解甚少。需要进一步研究以确定"钙化斑块内部修饰"是否能减少eruptive型结节中"生物学活性"钙的再生,并改善长期预后。此外,最佳患者选择的标准,以及该技术在当代冠状动脉钙化治疗路径中应作为首选策略还是补救策略,仍有待明确。

总体而言,虽然ARCADIA技术为钙化结节PCI治疗提供了一种有前景的创新方法,但需要更多的数据和研究来解决这些关键问题,并证明其安全性和长期有效性。

点评专家:Dr.Calvin Leung、Dr.Alan Ka Chun Chan

本文为医谱学术原创,转载请注明来源;

原文链接:https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jaccas.2025.105165

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动