JACC丨南京鼓楼医院超声团队揭晓1例罕见左心室乳头肌黏液瘤患者的多模态影像学诊断之路

心脏黏液瘤好发于左心房,原发于心室者仅占3%~4%,其“假性浸润”的生长模式更易被误诊为恶性肿瘤,诊断挑战极大。近日,南京大学医学院附属鼓楼医院超声医学团队在JACC上发表了一例通过多模态影像整合应用,成功实现左心室乳头肌黏液瘤的精准鉴别诊断,显著提升了临床心室占位性病变的诊疗水平。医谱学术特此整理,以供临床医师参阅。

病例信息

➤现病史

患者49岁男性,无心血管病史,亦无发热、晕厥或心力衰竭等症状,在常规经胸超声心动图检查中偶然发现左心室腔内占位。患者生命体征平稳(血压:117/69 mm Hg,心率:77次/分),心肺听诊未见异常,未闻及杂音,无下肢水肿。

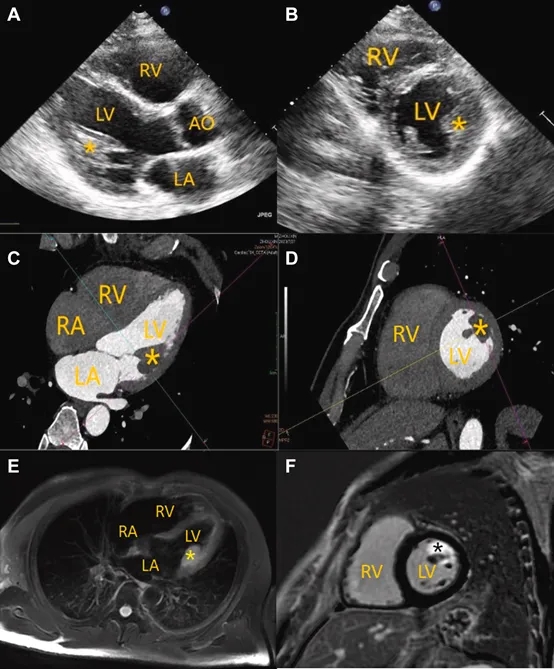

超声心动图显示,在左心室中侧壁邻近前乳头肌处,有一大小约27.5×16.5mm的中等回声团块,与邻近结构分界不清(图1A、1B,动图1、2)。通过胸骨旁长轴、改良胸骨旁短轴及心尖四腔心切面进行彩色多普勒检查,未探测到明确的瘤内血流信号,考虑血流信号的缺失很可能源于声学局限性。

图1多模态影像学检查结果

(A、B)经胸超声心动图显示左心室侧壁邻近前外侧乳头肌处存在一边界不清的团块;(C、D)计算机断层扫描显示乳头肌附近一边缘不规则的低密度病灶,部分与腱索结构融合;(E)心脏磁共振成像(T2加权压脂序列)显示团块内部呈均匀高信号;(F)延迟期心脏磁共振成像可见明显的“云絮状”强化表现;(图中)星号标示团块位置。

动图1、2

➤ 既往史

患者既往无高血压、糖尿病或手术史,否认吸烟、饮酒或其他危险因素。

➤ 影像学检查

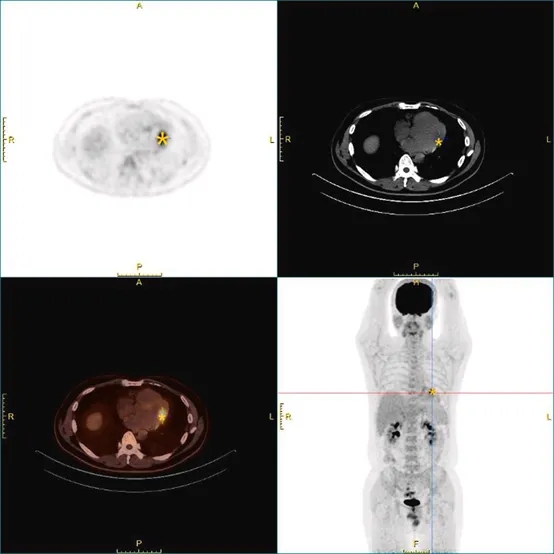

超声造影显示团块内部灌注程度较邻近心肌组织轻度减低。CT平扫可见一低密度病灶(CT值:54 HU),形态欠规则,部分与腱索结构相融合(图1C、1D)。心脏磁共振成像于左心室游离壁旁见一大小约33×19×20mm的团块,T2加权压脂序列上呈均匀高信号(图1E)。延迟增强扫描显示病灶早期未见强化,而于延迟期出现显著的“云絮状”强化表现(图1F)。此外,FDG-PET/CT扫描提示病灶代谢活性中度增高,SUVmax为7.8,该表现与周围心肌的生理性摄取同时存在(图2)。依据影像判读标准,该SUVmax低于10.1的良性阈值。尽管部分多模态影像学特征曾提示恶性可能,但综合其CT低密度、CMR T2均匀高信号、延迟期云絮状强化以及PET/CT所示中度代谢活性等表现,整体影像特征更加符合良性病变。

图2 ¹⁸F-FDG PET/CT影像表现

PET/CT融合图像显示病灶区域FDG摄取中度增高(SUVmax=7.8),周围心肌可见生理性摄取。

➤ 手术治疗

患者接受了心脏肿块手术切除。术中于左心室内发现一大小约35×30×30mm的肿块,表面光滑、质地坚韧、边界不清。肿块与乳头肌及腱索粘连,并呈浸润性生长侵入心室壁。因与左心室心肌及乳头肌广泛粘连,遂行次全切除术。最终病理确诊为左心室黏液瘤。

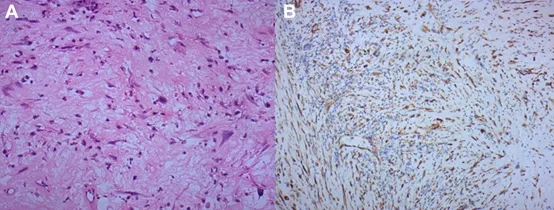

图3 病理检查

➤ 术后结果与随访

患者术后恢复良好,一周后顺利出院。术后1、3、6及12个月的系列经胸超声心动图随访显示,患者左心室功能保持正常(左心室射血分数60%~65%),二尖瓣未见反流,前乳头肌区域亦无团块复发征象。持续年度复查至23个月,病情保持稳定,全面影像学评估未提示肿瘤复发。

病例讨论

心脏黏液瘤是最常见的原发性心脏良性肿瘤之一,通常好发于左心房。然而,其在左心室内的发生极为罕见,仅占所有心脏黏液瘤的3%~4%。这例偶然发现、附着于乳头肌并呈假性浸润生长的肿瘤(初诊经胸超声心动图提示恶性可能),揭示了超声心动图在定性不典型心脏占位时的局限性。

多模态影像学在本例诊断中发挥了关键作用:CT显示低密度病灶(54 HU);心脏磁共振(CMR)见均匀T2高信号,提示黏液样基质含水量高;延迟期“云絮状”强化(由钆对比剂在富含黏多糖的间质内聚集所致)是提示良性的关键指标,尽管存在明显的心肌浸润;PET/CT显示中度FDG摄取(SUVmax=7.8),低于>10的恶性阈值。

术中所见的假性浸润生长模式——肿瘤包绕乳头肌及腱索,但无组织学破坏性浸润证据,是心室黏液瘤中一种报道不足的现象。镜下SMA/CD34阳性表达的stromal 细胞及极低的增殖指数(Ki-67=1%)进一步证实了影像学表现及其良性本质。此无症状心室病例提示了该肿瘤可呈隐匿性进展。

本次次全切除术的决策,主要基于以下三项原则指导:

-

风险效益分析表明,完全切除可能损害乳头肌结构完整性,导致严重二尖瓣反流而需行瓣膜置换,且因假性浸润较深存在心室破裂风险。

-

解剖学考量显示,肿瘤包绕腱索-乳头肌复合体且心肌浸润深度超过5mm,支持采取保守切除策略。

-

安全性策略认为,残留肿瘤负荷(体积<5%)因其低Ki-67指数而可控,相较于更激进手术可能带来的过高死亡风险,此方案更为可取。

总体而言,对于此类良性、低增殖病变,残留微小病灶的复发风险,低于激进切除所致心功能不全的风险。

病例小结

该病例为临床贡献了一例源自乳头肌、具假性浸润特征的心室黏液瘤罕见实例。患者23个月无复发的随访结果强化了两项关键临床启示:第一,当不典型特征提示恶性时,应优先进行全面的多模态影像学评估,而非仅依赖超声心动图;第二,对于组织学证实为低增殖活性的黏液瘤,即使解剖关系复杂,保守性手术切除也已足够。

研究建议未来临床实践中应及时应用CMR与PET/CT,以避免诊断延误,尤其在超声发现附着于瓣下结构的心室占位时。该案例突显了先进影像技术在鉴别心脏肿瘤良恶性方面的重要性,并为部分选择性黏液瘤病例支持采取保守性手术方案提供了依据。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动