GW-ICC/AHS.25 | CAAC基础研究论坛:从微动脉新生到菌群毒素,深掘心血管疾病的细胞与分子调控机制

在第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025期间,由美洲华人医师协会(CAAC)基础科学理事会与长城会联合举办的“心血管疾病中的细胞与分子调控机制”专题论坛在线上举行。论坛由天普大学医学院的Hong Wang教授、阿拉巴马大学伯明翰分校的Bin Ren教授以及中国医学科学院阜外医院的王淼教授共同主持。四位海内外顶尖的基础与转化医学专家,分享了各自团队在血管新生、缺血性心脏病、动脉粥样硬化及药物心脏毒性等领域的最新原创性发现。

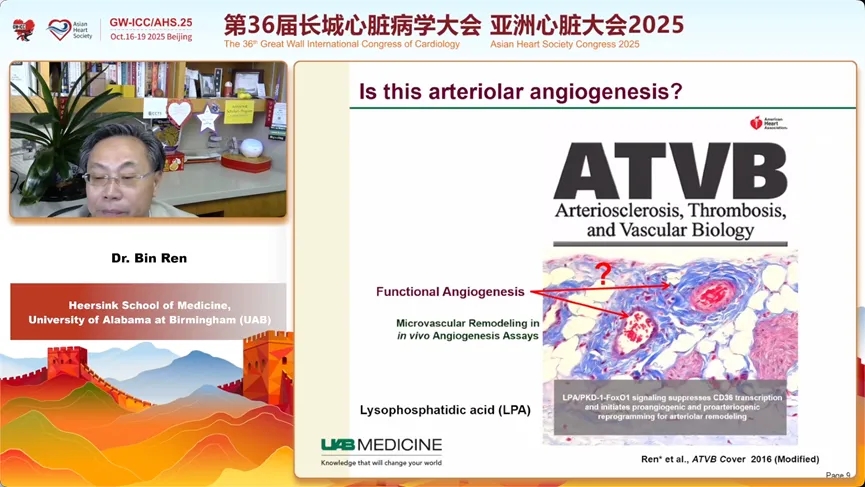

Bin Ren教授:缺血性心血管疾病中的微动脉血管新生

阿拉巴马大学伯明翰分校的Bin Ren教授挑战了传统血管生成的概念,提出了“微动脉血管新生(Arteriolar Angiogenesis)”这一新理论。传统观念认为,成体缺血组织中的血管再生主要通过毛细血管出芽(angiogenesis)或侧支血管增粗(arteriogenesis)实现。然而,Ren教授团队通过在肿瘤、Matrigel胶和后肢缺血等多种模型中的精细研究发现,在病理条件下,组织能够从无到有地生长出全新的、具备完整平滑肌细胞覆盖的功能性微小动脉。他进一步鉴定出蛋白激酶D1(PKD1)是驱动这一过程的关键信号分子。在内皮细胞中特异性激活PKD1,能够促进微动脉基因的表达和血管分支形成;反之,敲除PKD1则会严重损害缺血后的血流恢复。这一发现为缺血性疾病的治疗提供了一个极具吸引力的新靶点:即通过药物促进功能性微动脉的“新生”,而非仅仅是毛细血管的增殖。

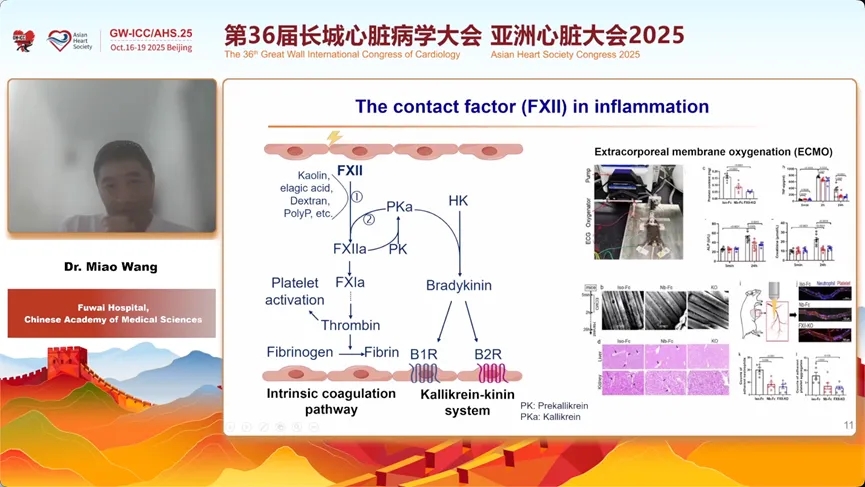

王淼教授:缺血性心脏病炎症机制与干预新策略

中国医学科学院阜外医院的王淼教授系统介绍了他实验室在缺血性心脏病炎症与干预领域的多个创新性工作。他首先揭示了前列腺素在心肌保护中的精细调控作用,发现补充花生四烯酸并联用阿司匹林,可协同增强保护性前列腺素(PGI2/PGE2)的合成,改善心功能。其次,他鉴定出磷酸二酯酶4B(PDE4B)是缺血心肌中一个关键的促炎分子,抑制PDE4B能有效减轻炎症、改善微循环。更具颠覆性的是,他揭示了传统凝血因子FXII在“血栓炎症”中的核心作用,证明抑制FXII不仅能抗栓,还能显著抑制中性粒细胞的活化与黏附,为治疗ECMO等场景下的全身性炎症提供了新靶点。最后,他展示了其团队构建的一种新型冠状动脉粥样硬化小鼠模型,该模型能快速、特异性地在冠脉而非主动脉形成易损斑块和心肌梗死,完美模拟了人类冠心病病程,为相关研究提供了强大的工具。

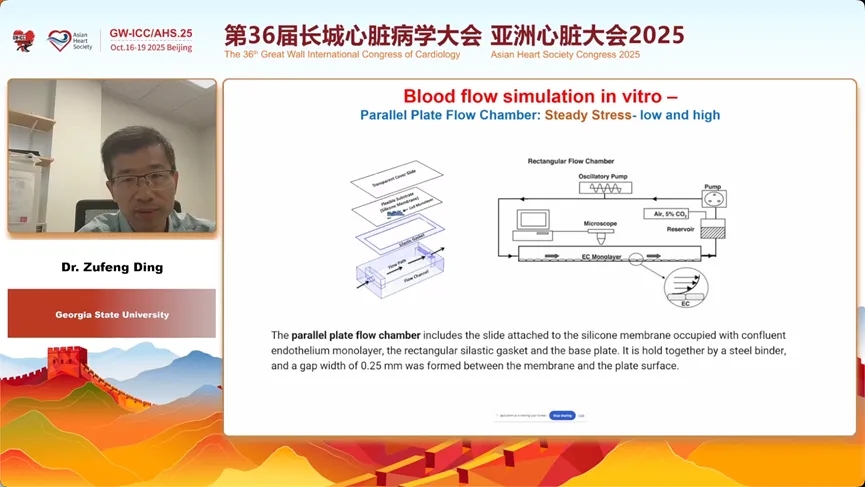

Zufeng Ding教授:动脉粥样硬化中的血流动力学与内皮细胞MerTK受体

佐治亚州立大学的Zufeng Ding教授揭示了血流动力学调控动脉粥样硬化发生的一个全新分子机制。众所周知,动脉粥样硬化好发于血管分叉、弯曲处的“紊乱血流”区域。Ding教授的研究发现,这种紊乱血流会显著下调内皮细胞表面一个名为MerTK的受体。MerTK是一种关键的“清除受体”,负责介导内皮细胞吞噬并清除凋亡的细胞(即胞葬作用 Effe-rocytosis),这是一个重要的抗炎和组织稳态维持过程。当紊乱血流抑制MerTK后,内皮细胞的胞葬功能受损,导致凋亡细胞碎片在局部堆积,从而触发并放大了血管壁的炎症反应,最终促进了动脉粥样硬化斑块的形成。在动物模型中,内皮细胞特异性敲除MerTK足以导致动脉粥样硬化的急剧恶化。这项研究巧妙地将宏观的血流力学与微观的细胞吞噬功能联系起来,为理解动脉粥样硬化的起始提供了新的视角。

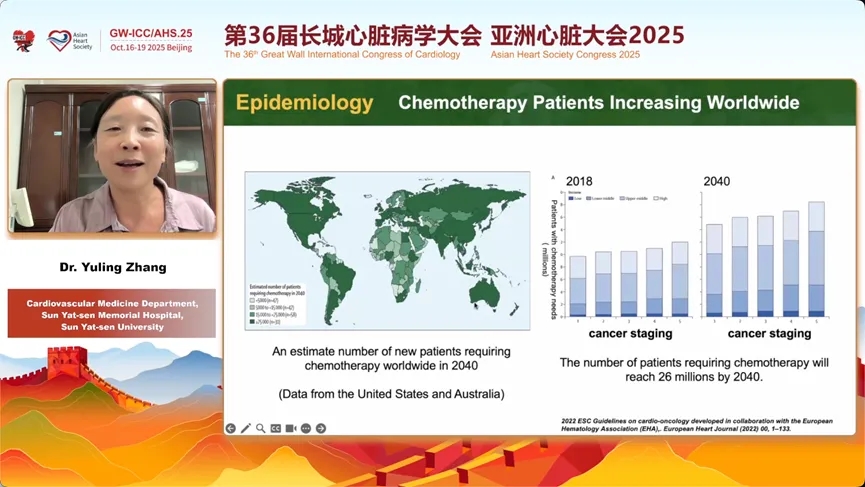

张玉玲教授:肾功能障碍通过"肠-肾-心"轴加重阿霉素心脏毒性

中山大学孙逸仙纪念医院的张玉玲教授带来了一项从临床观察出发,深入机制探索,并最终回归临床策略的精彩转化医学研究。她首先发现,接受阿霉素(DOX)化疗的乳腺癌患者若合并肾功能不全,其发生严重心脏毒性的风险会急剧升高。为探究其机制,她通过动物模型和代谢组学,精准锁定了一种在肾功能不全时会显著累积的肠道菌群代谢毒素——硫酸吲哚酚(3-IS)。研究发现,3-IS是加剧DOX心脏毒性的“元凶”,它能激活心肌细胞内的芳香烃受体(AhR),进而上调细胞色素P450(CYP450)酶系的表达。这些被异常激活的CYP450酶会“错误地”代谢阿霉素,产生更多、毒性更强的心脏毒性代谢产物,形成恶性循环。基于这一清晰的“3IS-AhR-CYP450”致病轴,她验证了益生菌或AhR抑制剂能够有效阻断这一通路,显著减轻动物模型中的心脏损伤。这项研究完美诠-释了“肠-肾-心”轴在药物毒理中的重要作用,并为临床预防化疗心脏毒性提供了切实可行的新策略。

结语

本次CAAC基础研究联合论坛为我们呈现了一场关于心血管疾病分子机制的深度探索之旅。从组织层面的血管再生新模式,到细胞层面的炎症与吞噬调控,再到分子层面的信号通路与代谢毒素,四位科学家的报告共同揭示了心血管疾病研究正朝着更精细、更系统、更具转化潜力的方向发展。这些研究不仅加深了我们对疾病本质的理解,更为开发下一代心血管疾病的精准干预策略提供了全新的科学依据和充满希望的治疗靶点。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动